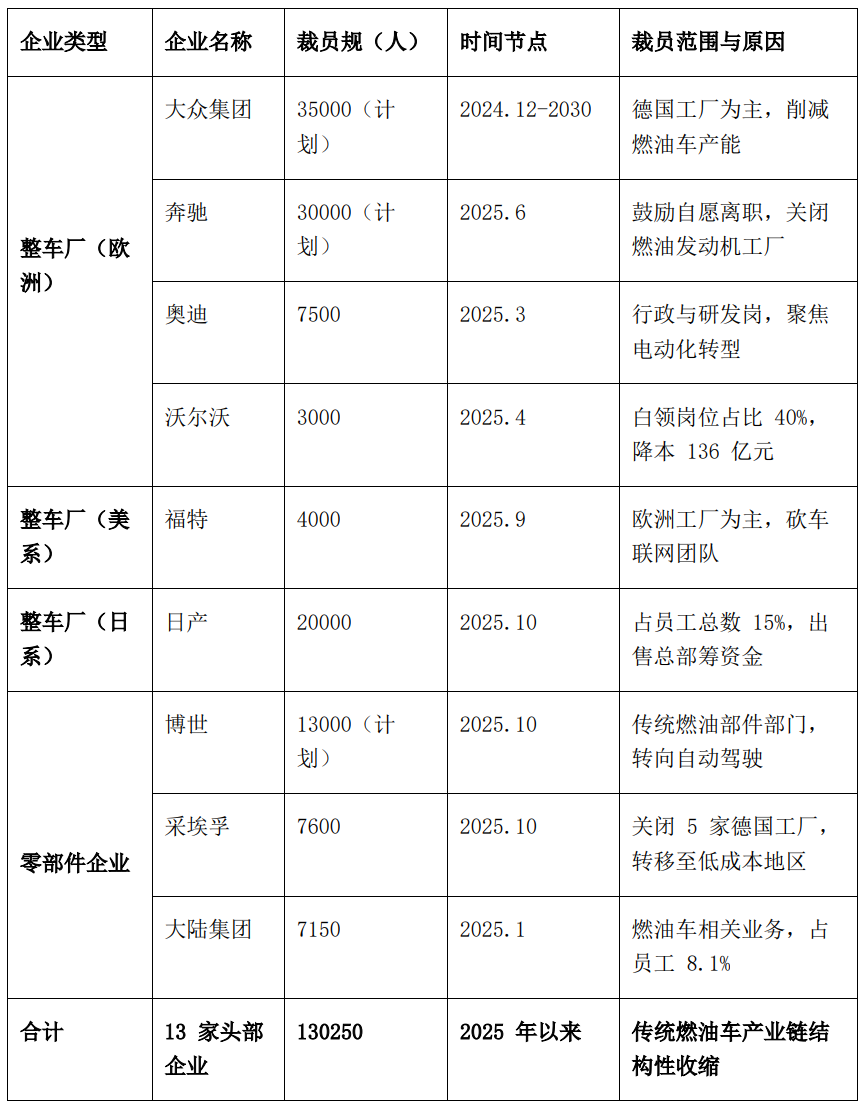

全球汽车市场产销两旺,但各大车企的境遇却大不相同,特别是在员工层面。据不完全统计,2025年以来,13家全球头部车企及零部件企业,已经裁员或计划裁员的数量超过13万人,最新的消息是,奔驰给资深高管开出了50万欧元(约合400多万人民币)的遣散费。 而同时期的中国车企,画风完全不同,比亚迪今年的校招岗位覆盖了49个专业大类,销量表现不错的小鹏汽车,忙着给三胎员工发3万元生育补贴……看起来,中国车企虽然盈利不如欧美、日韩车企,但也没想着收缩过冬,而是在逆势抢人。 13万将失业的汽车人,大多来自传统燃油车领域 数量庞大的汽车人将失业,并不是空穴来风。近一年来,各大车企确实频频传出裁员的消息,逐步累计到了如今的惊人数字。 更关键的是,13万失业的汽车人,75%以上都来自欧洲车企及其供应商,都是一些熟悉的名字,大众、奔驰、奥迪、福特、日产,博世、采埃孚,这一波裁员潮是全球范围的,很多车企的总部也在大规模优化精简人员。 而且,不少岗位不是临时性的调整,而是永久性的消失了。比如欧洲车企的大量内燃机工程师、变速箱生产线工人等传统职位,在汽车电动化的浪潮里被默默吞没。 中国车企在进行业务调整,新能源板块大规模扩充 与海外车企的裁员潮形成鲜明对比的是,中国车企今年在努力增强盈利能力的同时,在新能源板块进行了规模不小的扩员。 新能源车企掀起的“抢人大战”,多少有些朴实无华了。 小鹏汽车董事长何小鹏在2025年会上宣布,扩招6000人,新总部办公空间也将扩大3倍。比亚迪的校招覆盖了机械、电子、计算机等25类岗位,并计划投入30亿元,与35所高校合作培养所需人才。连特斯拉也计划,在中国研发中心吸纳更多的本土自动驾驶人才。 中国车企并非没有出现人员流动。比如一汽解放、中通客车等企业都出现了高管的变动,但大规模裁员并未出现。数据还显示,比亚迪、吉利、长城等车企的员工总数较2023年底均有所增长。 有观点指出,中国车企不是没调整员工岗位,只是“内部转岗”这一做法确实很好用。比如,将燃油车生产线工人转化为新能源车间技工,把传统研发人员调至智能座舱团队,经短期培训后,基本能适应新的工作内容。这样的软调整既避免了出现裁员潮,又很好地适配了产业转型需求。 而且,中国车企一直面临着巨大的人才缺口,顶层设计的报告显示,我国新能源汽车领域专业人才缺口达103万,各方面一扣除,不管怎么算,缺额都实在惊人。 中国车企逆势抢人,靠的是蒸蒸日上的业绩 面对汽车产业不可逆的电动化、智能化转型,全球各大车企交出的答案差距也是极大,裁员还是扩员,和业绩息息相关。 关于今年的全球新能源汽车销量,虽然预测口径不同,但都明确将有大幅的提升,其中,中国市场的占比超过50%,渗透率稳定提高,旺盛的市场需求,自然直接转化为大量的就业岗位。 而欧洲车企,特别是德国车企的销量,尤其是在华销量大幅下滑,利润暴跌,只能通过裁员来止损。欧洲车企也在加速转型,但未配套相应的就业缓冲举措,导致大量传统生产线的工人失业后,难以衔接新岗位。 日本车企也存在类似情况,丰田依然能保存稳定销量,全球第一车企名次较为稳固,但利润同样下滑,其他日本车企,要么抱团取暖,要么也通过裁员,以求财务平衡。 全球汽车产业领域的人员剧变,其实可看作是新旧动能转换的阵痛。 这一波变化里,中国车企用快速发展的新能源汽车产品冲击全球市场,又用庞大的内需消化了一定的转型成本,以此促进了全球汽车产业的中心在向中国转移。 最典型的就是,欧洲关闭了燃油发动机工厂,中国的电池工厂却在扩招。奔驰、奥迪们甩出了高额的遣散费,中国车企也在花大价钱招纳顶级人才。 甚至可以断言,未来5年,全球汽车产业的就业增长极,就在中国。