在中国,电动两轮车已深深融入人们的日常生活,其保有量高达4.2亿辆,平均每4个人就拥有一辆,国内年销量稳定在5000万辆左右。这一庞大的数字背后,是中国电动两轮车从无到有、从弱到强的艰难发展历程,它不仅改变了人们的出行方式,更见证了中国制造业在技术、品质和竞争力上的飞跃。

中国电动两轮车的故事,始于实验室里的技术攻坚。它从突破场景限制起步,逐步走进千家万户,成为大街小巷随处可见的出行选择。早期涉足这一领域的品牌,大多经历了从被质疑到被接纳的艰难过程。

国内电动两轮车的历史可以追溯到1983年。这一年,上海永久自行车厂推出了中国首款量产电动自行车——“永久DX - 130”。然而,这款车的表现并不尽如人意,续航不到30公里,爬坡时还显得力不从心,被消费者吐槽“还不如自行车”。在接下来的8年里,它仅卖出了4.5万辆,堪称初代产品的尴尬写照。

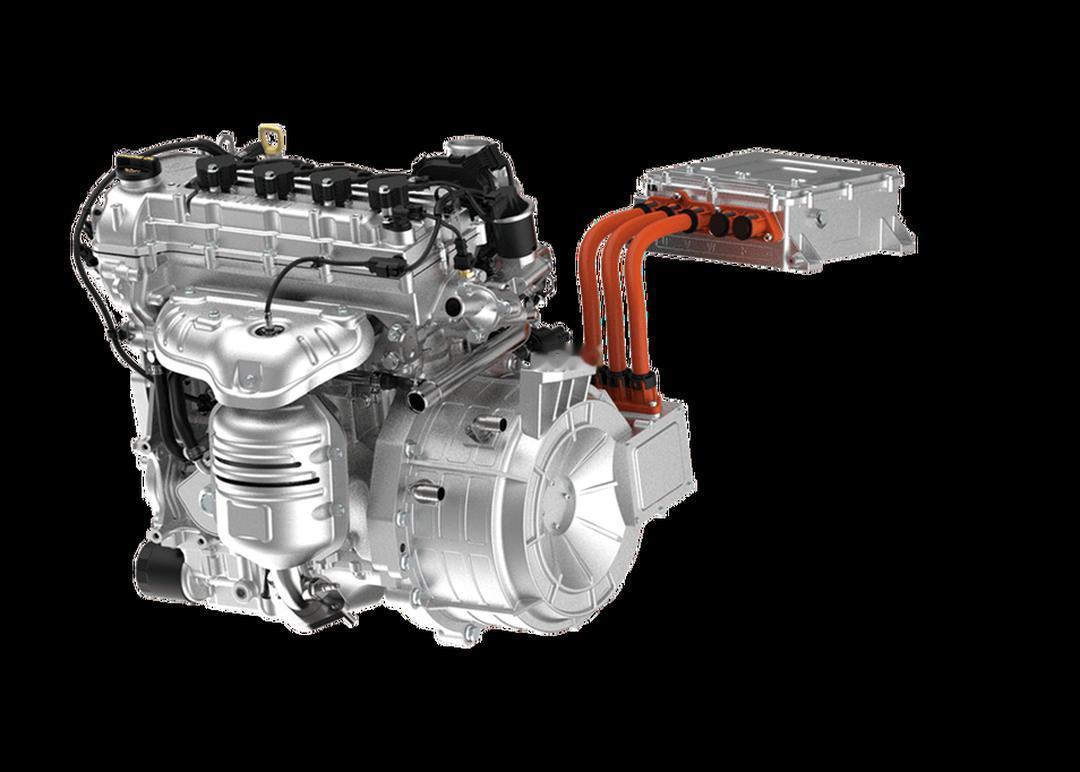

真正的转折点出现在1995年。清华大学成功研制出采用轮毂电机的电动自行车,一举解决了电量消耗过快和动力不足的核心问题。这项技术犹如一把钥匙,打开了电动两轮车产业发展的大门。两年后的1997年,中国电动两轮车行业迎来了首个重要品牌——绿源正式成立,同年宝岛电动车也宣告诞生。绿源的创始人倪捷、胡继红夫妇被誉为“国内电动车的创始人”,他们在地下室里耗时三个月,手工改造出第一辆电动车。凭借两人80年代硕士研究生的专业技术背景,他们引领着行业不断向前发展。

1999年,是品牌涌现的关键一年。绿佳和新日电动车相继成立,而后来成为行业巨头的爱玛的前身——天津泰美车业也悄然创立,最初它只是一家从事自行车整车及零部件生产的传统制造企业。

进入新千年后,电动两轮车行业迎来了新的发展高潮。2001年,雅迪推出了首辆电动车;2003年,绿佳开创了48V无刷电机时代,同年立马车业集团成立;2004年,台铃电动车诞生,绿佳则研发出了64V电机。这一年,政策利好也为行业注入了强心剂——《道路交通安全法》首次明确电动自行车的合法地位,彻底激活了市场。

然而,这些早期品牌的命运却各不相同。根据2021年的市场数据,雅迪以27.9%的市场份额高居榜首,年销量达1390万辆;爱玛以16.8%的份额位居第二,销量835万辆;台铃以13.1%的份额排名第三,销量650万辆。而作为行业开创者的绿源,仅以3.9%的份额排名第六,销量194.77万辆,可谓是“起了个大早,赶了个晚集”。曾经的重要参与者新日和小刀等品牌也仍在市场中,但份额已被头部品牌大幅挤压。

更令人感慨的是,行业顶峰时期中国曾有约2000家电动两轮车厂商。但随着2019年新国标的实施,大量不符合技术要求的中小厂商被淘汰。到2021年,行业玩家已降至100家左右,前九大企业拿下了超过8成的市场份额。

如今,那些最早涉足电动两轮车行业的企业,命运各异。有的已经成为全球领军品牌,如雅迪的产品已销往77个国家;有的仍在坚持技术创新,如绿源的液冷电机和数字化电池;而更多的则已被时代淘汰。

近四十年来,电动两轮车在出行领域的长期演进,悄然改变了中国人的出行习惯与模式。同时,它也完整记录在技术、品质与竞争力上不断突破、实现转型升级的艰难而坚实的道路。

评论列表