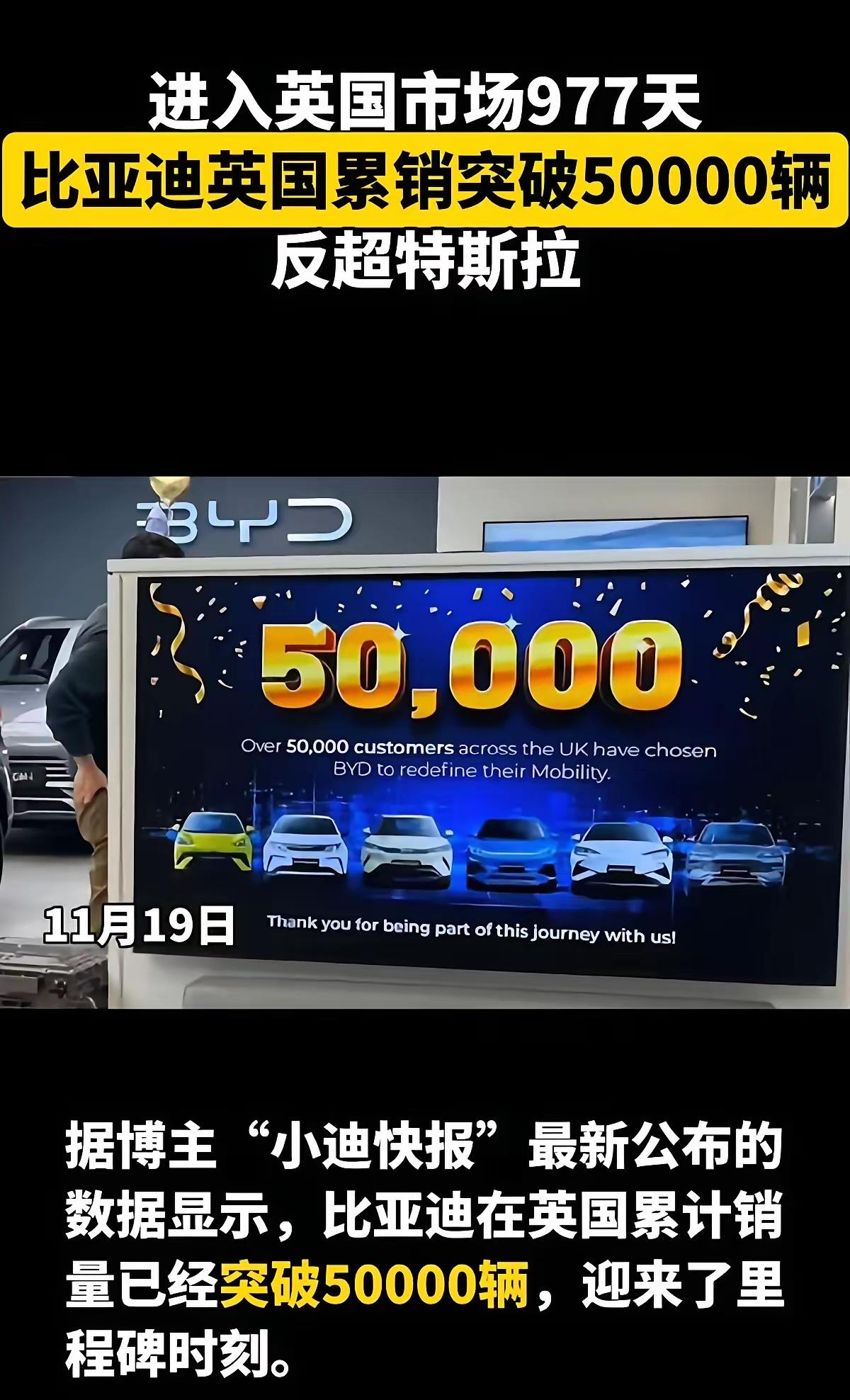

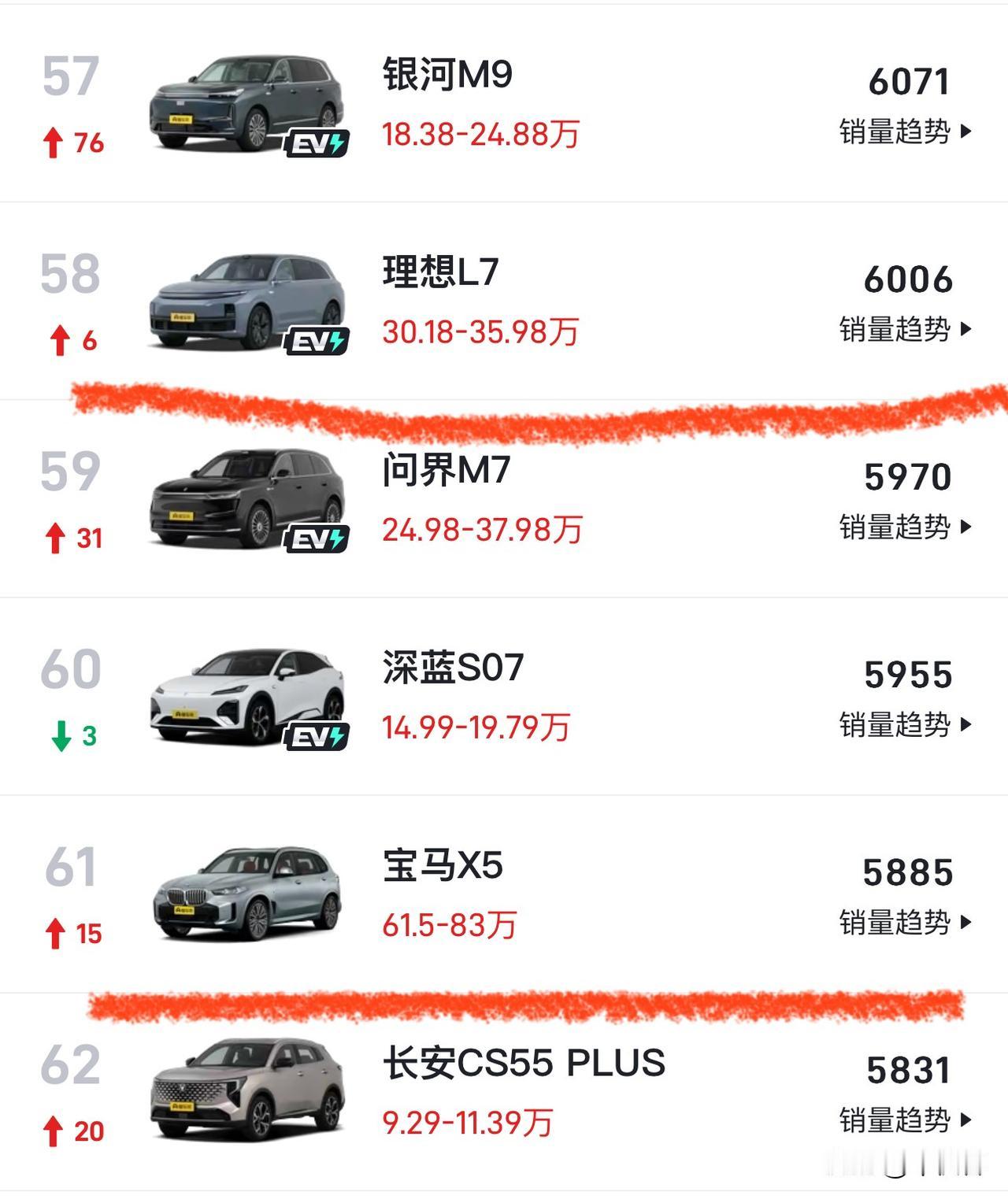

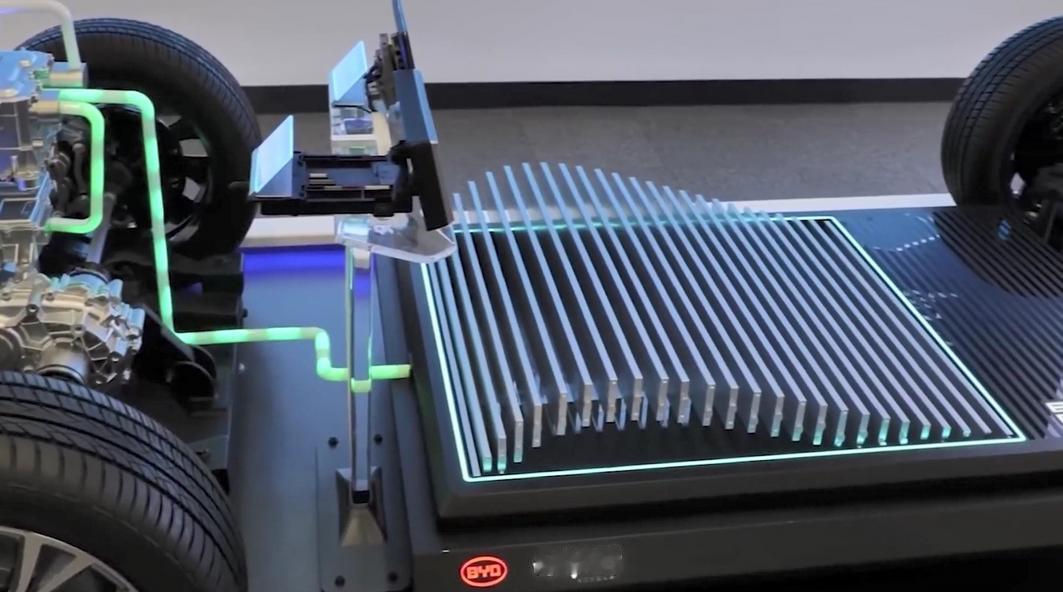

“自主五强”前三季业绩比较: 比亚迪:收入5663亿,同比增长12.75%,净利润233.3亿,同比增长-7.55% 吉利:收入2394亿,同比增长26.35%,净利润131.1亿,同比增长-0.78% 奇瑞:收入2148亿,同比增长17.94%,净利润143.7亿,同比增长28.01% 长城:收入1536亿,同比增长7.96%,净利润86.4亿,同比增长-16.97% 长安:收入1149亿,同比增长3.58%,净利润30.6亿,同比增长-14.66% 自主五强的前三季业绩非常强大。利润上看,比亚迪、吉利、奇瑞、长城,四家公司的净利润都已经超过上汽了。[赞] 中国的汽车巨头大致分为三类:合资公司、以比亚迪等为代表的“自主五强”,以及蔚来、理想等造车新势力。 现在不少人说未来国内汽车公司只剩五家,甚至部分造车新势力从业者也这么说,这种论调明显脱离行业本质。 汽车行业是十万亿级战略性产业,上下游覆盖上万个零部件领域,关联数千万就业岗位,撑起全国GDP约10%的份额,绝非万亿规模的手机、PC行业可比,生态容量远更包容。 汽车从“机械制造品”升级为“电子产品+机械制造品”,但核心仍是出行工具,这一点从未改变。 “只剩五家”的预言,是把互联网“赢者通吃”逻辑硬套进汽车行业,却忘了汽车技术壁垒更复杂、消费需求更分散。 2025年前三季度,国内汽车产销超2400万辆,新能源汽车占比达46.1%,市场里理想聚焦家庭用车、长城深耕硬派越野、奇瑞靠技术实现28.01%净利增长,细分赛道潜力巨大。 汽车行业的就业与区域经济价值无可替代。一辆车的诞生要牵动数千家企业协同,安徽靠奇瑞反超广东汽车产量,北京、青岛纷纷布局汽车产业,正是看中其对地方经济的拉动作用。 目前国内仍有130多家整车企业、1000多个汽车品牌,哪怕中等规模车企也能带动当地产业链就业,若只剩五家,大量中小供应商将倒闭,对实体经济冲击巨大。 行业确实在洗牌,但淘汰的是缺乏核心技术、靠模仿蹭热度的企业。2025年前三季度,广汽、赛力斯等销量下滑超7%,北汽蓝谷等深陷亏损,被市场淘汰是必然,但这和“只剩五家”完全是两回事。 当前自主品牌市占率已破65%,德系、日系份额持续萎缩,自主五强与造车新势力、细分品牌形成多元竞争,倒逼企业研发创新——比亚迪的三电技术、小鹏的智能化平台,都是竞争打磨出的优势。 汽车的核心门槛远高于手机,不仅要兼顾多重需求,研发投入也更长期,且行业利润率仅4.5%,远低于工业企业平均水平,没有企业能覆盖全市场,需靠不同价格带、场景形成互补。 那些鼓吹“终局只剩五家”的声音,多是制造焦虑的营销话术。汽车行业发展是“共生共荣”的生态演进,过度集中会导致供应商议价权丧失、创新动力不足。 即便自主五强业绩亮眼,差距仍需正视:2024年七家头部中国车企净利总和,还不及丰田一家。 未来汽车行业应是自主五强引领方向、新势力填补细分空白、合资品牌守住传统市场的多元格局,既能保障就业稳定,又能让消费者有更多选择,推动中国汽车产业从“规模第一”迈向“质量第一”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。