最近陪朋友看车,他盯着配置表直咂嘴:“你看这新车,人家都是9AT、10AT,咱之前那老车才6AT,是不是落后了?”

这话我太熟了——现在买车,销售总爱把“XAT变速箱”当卖点,仿佛档位越多越高级。可真到了用车阶段,不少人又会嘀咕:“咋感觉和以前的6AT没差?”甚至有人吐槽:“档位多反而更顿挫,修起来还贵!”

今天咱们就唠唠:变速箱档位真的是越多越好吗?作为普通车主,咱该不该为“多档位”多掏腰包?

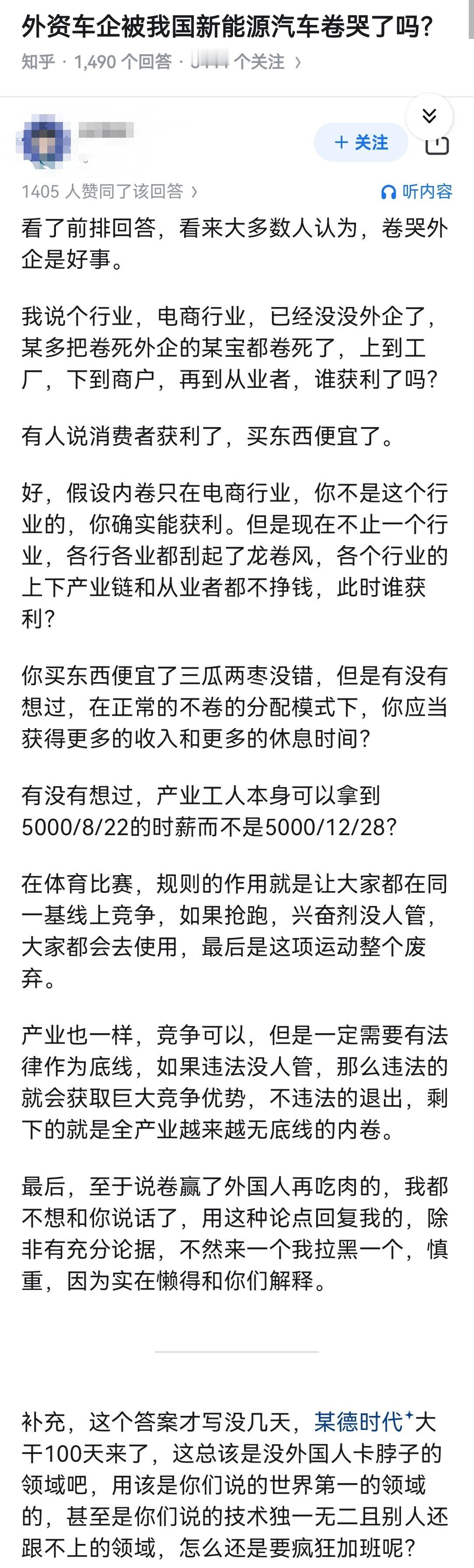

要聊这个问题,得先明白变速箱是干啥的。简单说,它就像个“翻译官”——把发动机的动力,转换成车轮能用的转速和扭矩。发动机转速就那么点范围(一般2000-5000转),但车速要覆盖0-200km/h,全靠变速箱换挡调节。

早年4AT最常见,4个档位拆分转速,但齿比(档位间的转速差)太疏,开起来要么肉要么费油。后来6AT普及,齿比更密了,换挡更平顺,油耗也降了点。现在9AT、10AT甚至12AT冒出来,厂家的宣传点是:齿比更密、换挡更积极、高速更省油。

理论上确实如此。比如10AT能把齿比范围拉到10:1(以前6AT大概6:1),高速120km/h时发动机转速能压到1500转,比6AT的2000转省不少油。但问题是——理论优势,能在实际用车中落地吗?

开不同档位变速箱的真实体验:

1. 城市堵车:档位多反而“手忙脚乱”

车友开的是某美系9AT轿车,他最头疼早高峰:“低速跟车时,变速箱总想着升档,又怕降档跟不上,结果顿挫比朋友的6AT还明显。”

为啥?档位越多,变速箱要判断的工况越复杂。低速时(比如20-40km/h),9AT可能有5-6个档位在切换,传感器稍微“反应慢半拍”,就会出现“该降档不降、该升档犹豫”的情况。反而是6AT,只有4-5个档位切换,逻辑简单,顿挫感更少。

维修师傅也提过:“多档位变速箱的阀体更复杂,液压控制精度要求高。堵车时频繁换挡,阀体容易磨损,时间长了可能出现换挡延迟。”

2. 高速巡航:省油?可能不如开ECO模式

车友的7座SUV是10AT,他原本以为高速能省不少油,结果实测:“我跑长途开定速120km/h,转速1600转,和朋友的6AT(转速1800转)比,百公里就省0.5L油,也就值杯奶茶钱。”

多档位的省油优势,更多体现在理想工况(比如匀速高速)。但咱普通车主一年能跑几次长途?大部分时间是市区通勤、短途出游,这时候多档位的“精密齿比”根本发挥不出来。与其为了0.5L油选多档位,不如学学怎么开ECO模式实在。

3. 维修成本:档位越多,钱包越疼

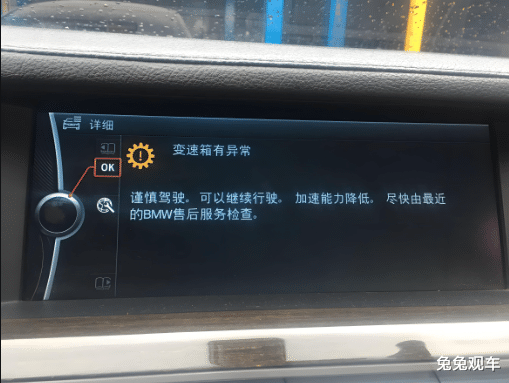

最扎心的是后期费用。车友的车去年变速箱报故障,4S店说要换阀体,工时费+配件花了1.2万;而同事的6AT车,类似问题只花了6000。

不是说多档位质量差,而是结构越复杂,出问题的概率越高,维修难度和成本也直线上升。尤其是一些国产车型为了“冲参数”上多档位,调校经验不足,后期小毛病更多。

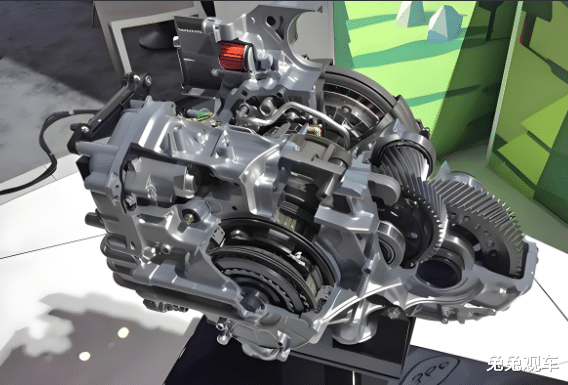

说了这么多,不是说多档位变速箱不好——像雷克萨斯的10AT、本田的10AT,调校成熟后确实平顺省油。但对咱普通消费者来说,选变速箱档位,得结合自己的用车场景,别被参数绑架。

第一,看日常路况。 如果你常跑高速(每周超3次),且车速能稳定在100km/h以上,9AT/10AT的省油优势能发挥;但如果主要在市区堵车,6AT甚至CVT足够用,平顺性更重要。

第二,看厂家调校。 同样是9AT,通用的9AT曾被吐槽顿挫,而Jeep的部分车型调校得更聪明;丰田的8AT比某些国产9AT还平顺。选车时别光看档位数量,多问问真实车主的反馈,或者自己去试驾低速跟车场景。

第三,算笔经济账。 多档位车型通常更贵(比如同配置下,9AT比6AT贵1-2万)。这钱够你加好几年油,或者覆盖后期可能的维修风险。除非你对“新技术”有执念,否则没必要为“多几个档”多花钱。

汽车参数是参考,不是圣旨。档位数量就像手机的摄像头像素——1亿像素不一定比5000万像素拍得好,关键看算法和实际体验。选车同理,咱普通人的目标很简单:开着顺、用着省、修着便宜。

下次再看车,销售再吹“XAT多高级”,你可以笑着说:“档位不在多,好用就行。”