周三早高峰,小李站在写字楼楼下的公交站台,手指却在一喂顺风车APP 上反复犹豫 —— 屏幕上跳出的接单信息里,车型一栏赫然写着 “保时捷 Macan”,车牌尾号还带着连号。他盯着那个 “确认上车” 的按钮看了三秒,最终还是点了 “取消订单”,重新发了一次行程。

这样的场景,正在城市的早高峰与晚高峰里反复上演。某顺风车平台曾做过一组数据统计:当接单车辆为 30 万以上豪车时,乘客的取消率甚至还偏高。明明是同样的路线、同样的价格,甚至豪车的舒适性远胜普通轿车,为什么越来越多乘客会选择 “随机退单”?

一、乘客的 “退单逻辑”:不是怕车贵,是怕 “配不上”

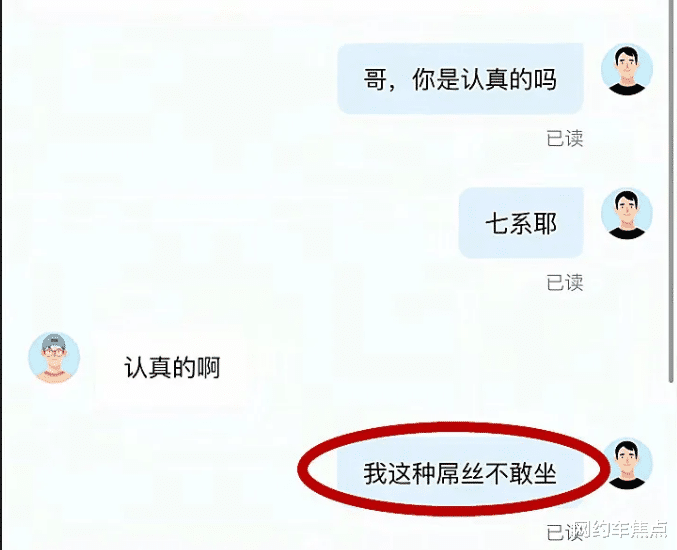

小李取消订单后,在微信群里吐槽:“万一上车了车主全程不说话,我手都不知道往哪放;要是不小心把咖啡洒在真皮座椅上,赔得起吗?” 这番话,戳中了多数乘客的 “退单心理”。

乘客对豪车的排斥,本质是 “自我认知与场景错位” 的焦虑。首先是身份落差感的作祟 —— 多数人打顺风车,是为了 “花十几块钱解决通勤”,默认的社交场景是 “和开十几万家用车的同龄人平等聊天”。可当豪车出现,“百万级座驾” 这个符号会瞬间将双方的 “显性差距” 拉大:乘客会下意识对照自己的穿搭、背包,甚至手机型号,担心 “自己的生活状态与豪车格格不入”。

就像刚毕业的实习生小周说的:“我背着帆布包,车主副驾放着奢侈品包,坐进去总觉得自己像个‘闯入者’。”

其次是风险焦虑的放大。普通家用车剐蹭,乘客或许不会多想;但面对豪车,“高价值” 会让乘客自动脑补出 “赔偿风险”:带的行李箱会不会蹭到车门?早餐的油星会不会溅到脚垫?即便平台有明确规则,乘客还是会怕 “万一”—— 毕竟对多数人来说,“赔一次豪车内饰清洁费” 可能抵得上半个月房租,这种潜在风险足以让他们选择退单。

更隐蔽的是社交恐惧。顺风车的短程旅程里,沉默往往比聊天更尴尬。乘客会提前预设 “和豪车车主没共同话题”:自己聊 “地铁限流”“外卖满减”,对方会不会聊 “高尔夫球场”“海外度假”?这种 “话题错位” 的想象,让很多人宁愿多等 20 分钟,也不想在车里经历 “坐立难安的半小时”。

二、少数车主的 “高傲姿态”

当然,乘客的退单,不全是 “自己吓自己”—— 确实有少数豪车车主,把 “高高在上” 写在了脸上。

上周,网约车司机老陈在休息时,曾见过一位开奔驰 S 级的车主接顺风单:乘客迟到了 5 分钟,车主隔着车窗皱眉摆手,语气不耐烦:“你这磨磨蹭蹭的,我这时间比你值钱多了”;上车后,乘客想调下空调温度,车主头也没回:“别动,我这车空调设定有讲究”。

但必须承认,这类 “高傲车主” 只是少数。更多时候,乘客感受到的 “距离感”,可能只是车主的 “不善表达”

很多人好奇:“开得起豪车的人,还差那几十块钱顺风车费吗?” 其实,豪车车主接顺风单,很少是为了 “赚钱”,更多是 “满足特定需求”。

最常见的是分摊成本。豪车的使用成本远比普通车高:百公里油耗普遍在 10 升以上,加 98 号汽油一次就是几百块;保养一次少则几千,多则上万。对每天通勤 50 公里的车主来说,接一单50 块的顺风车,虽然抵不上油费的一半,但 “能省一点是一点”。

还有的是为了消解孤独。不少开豪车的人是自由职业者或企业老板,平时社交圈固定,反而想通过顺风车接触 “不同圈层的人”。开保时捷的设计师林女士就喜欢接上班族:“听他们聊公司的八卦、通勤的烦恼,比跟客户聊方案轻松多了,还能给我的设计找灵感。”

也有少数是为了体验生活。95后车主小吴家里有三辆车,却总爱开着玛莎拉蒂接顺风单:“我爸妈总说我‘不食人间烟火’,接顺风单也能给自己找生活体验”

当然,也不能排除极少数彰显身份的心理。比如有的车主会故意在车后座放奢侈品购物袋,接单后有意无意提一句 “刚从专柜回来”;有的会在聊天时强调 “这车是我去年全款买的”—— 但这类车主,往往接几单就会放弃,毕竟 “通过顺风车炫耀”,实在是件性价比太低的事。

评论列表