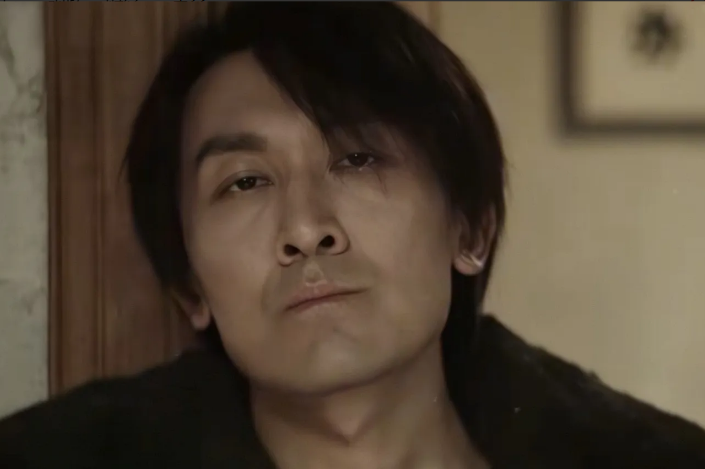

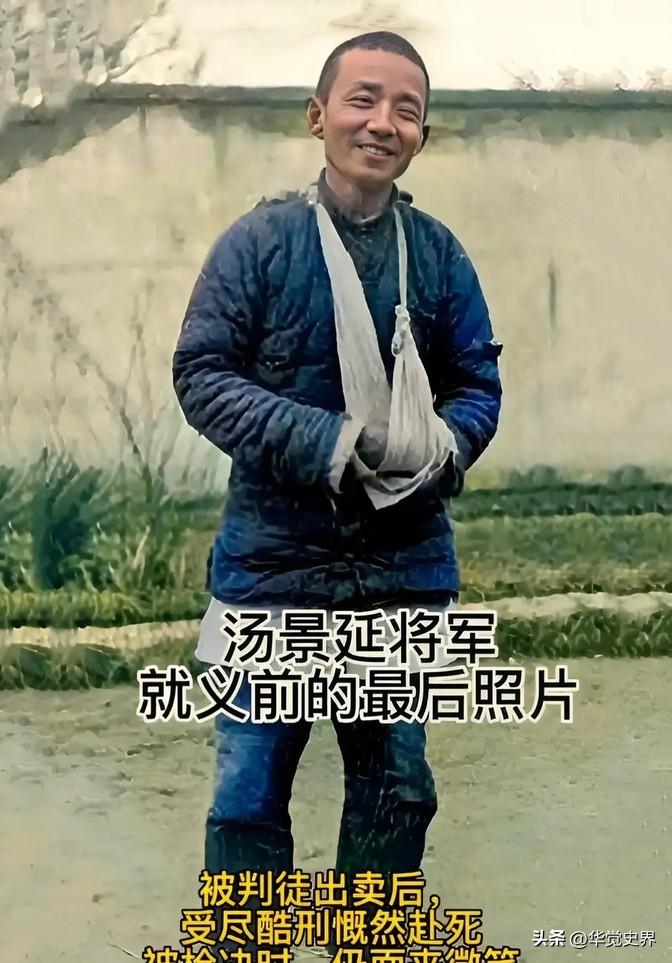

1943年4月15日凌晨2点,江苏南通茅镇的夜空被密集枪声撕裂,汤景延打死三名新四军战士,带着600多人投靠了日军,新四军高官想让粟裕除掉这个败类,可粟裕却说:“谁也不许动他!”[凝视] 新四军通海自卫团团长汤景延手持驳壳枪,亲自处决了三名已被判处死刑的汉奸,随后率领全团600余人高举白旗,向驻扎在镇外的日军投降。 这一幕被日军特务拍摄记录,成为汤景延“叛变投敌”的铁证,消息传回新四军苏中军区,指战员们义愤填膺。 然而时任苏中军区司令员粟裕却下达了一道令人费解的命令:“任何人不得对汤部采取敌对行动。” 真相要从一个月前说起,1943年3月,日军调集华中派遣军主力1.5万人,对苏中抗日根据地发动史上最残酷的“清乡”扫荡。 日军采用“梳篦战术”,以每平方公里50人的密度拉网式搜索,新四军主力被迫向外线转移,留守的地方武装陷入绝境。 苏中区党委书记叶飞在海安秘密召见汤景延:“组织决定派你们团打入敌人内部,这个任务九死一生。” 汤景延当场表态:“只要能打败鬼子,粉身碎骨也在所不惜。” 为了取信日军,这场“叛变”必须做得天衣无缝,被处决的三人都是此前抓获的汉奸,其中一人曾带领日军突袭过新四军伤病员。 汤景延部投降后被改编为“苏北清乡公署外勤警卫团”,驻地就设在南通日军特务机关斜对面。 表面上,汤景延对日军唯命是从,私下里却冒着极大风险为新四军传递情报。 最惊险的一次发生在1943年9月中旬,汤景延从日军作战会议上获悉,敌人准备在月底对海门新四军指挥部发动夜袭。 情报紧急,常规联络渠道来不及,汤景延将消息写在香烟纸上塞进烟盒,让12岁的女儿汤小延假装在街头捡拾废品时送出。 这条情报让新四军提前转移,避免了一场灾难。 167天的潜伏终于到了收网时刻,1943年9月29日夜,汤景延按照约定信号,指挥分散在13个据点的部队同时起义。 一夜之间,日军苦心经营的防线土崩瓦解,据日军战报记载,此次起义导致32名日军和67名伪军死亡,13个据点全部失守。 粟裕在回忆录中特别提到:“这支奇兵的反戈一击,彻底打乱了日军清乡部署,为我们转入反攻创造了条件。” 然而历史的曲折远未结束,文化大革命期间,汤景延的这段经历被扭曲为“叛变投敌”,他被开除党籍,下放农村劳改。 那些昔日的战友见到他都避而远之,连多年的老部下也当面怒骂:“汉奸!” 汤景延默默承受着这一切,因为相关档案仍属机密,他无法为自己辩护。 直到1979年,随着一批冤假错案平反,江苏省委组织部才开始重新调查汤景延案件。 1983年12月,中央军委正式下发平反决定:“汤景延同志受组织派遣打入敌伪内部,在极其险恶的环境下出色完成任务,为抗日战争胜利作出了特殊贡献。” 2005年,92岁的汤景延在接受《大江南北》杂志采访时,第一次公开讲述了这段尘封的历史。 老人抚摸着胸前的弹痕说:“当年很多同志到死都不知道真相,他们骂我汉奸时,比鬼子的子弹还疼。” 2015年,央视在抗战胜利70周年纪念节目中播放了汤景延生前的珍贵录像,镜头里,这位百岁老兵眼中依然有着军人的坚毅。 如今在南通烈士陵园里,汤景延的墓碑与当年那三位“被击毙”的战友静静相邻。 墓碑上没有华丽的辞藻,只有简单的一行字:“革命军人汤景延,1920—2016”。 那个硝烟弥漫的年代已经远去,但这些无名英雄用生命和信念谱写的忠诚,永远值得后人铭记。 信源: 《中国人民解放军战史》(军事科学出版社)、《粟裕传》(当代中国出版社)、《大江南北》杂志(中共上海市委党史研究室主办)、江苏省档案馆藏文献、《新四军·文献》(中央文献出版社)、央视纪录片《东方主战场》、南通市档案馆、民政局官方记录

![7万公里原漆的风神ex1朋友开走了不赚钱,赚个人情[比心][比心]](http://image.uczzd.cn/8158755520196759128.jpg?id=0)