婚礼刚过,鞭炮还未熄尽,亲朋还在打趣贺喜,可新郎却消失了。不是出去买酒,也不是临时回学堂,而是收拾行李,一去不回。他是谁?邓中夏,年仅15岁。新娘是谁?杨贤怀,他的嫂子。堂堂婚礼,一纸婚书,新婚夜无触碰,第三天弃家走人。这场戏,没人看懂。而等到多年后,人们才发现,那个少年跑得不是婚姻,而是一个时代的牢笼。

1908年,湖南宜章。一个老式大户人家,正张灯结彩。院里人来人往,厅中红毯铺地。新郎邓中夏15岁,新娘杨贤怀,也才15岁。年纪相仿,脸庞稚嫩,本该是“青梅竹马”,但这场婚事却充满尴尬与沉默。

因为杨贤怀,原是他大哥的妻子。哥哥病逝后,父母怕杨贤怀守寡受辱,决定让她“改嫁”弟弟。这样一来,人不外嫁,财不外流,家族体面也保住了。

可对两个少年而言,这不是婚姻,是包袱。她在守丧,他在求学;她不愿再嫁,他不愿娶嫂。这是一场没有询问意见的婚礼,一场“长辈说了算”的传统安排。

当夜,两人坐在床边,没说几句话。窗外鞭炮炸响,屋内冷得像秋天。屋里没有新婚的欢笑,也没有闹洞房的喧闹。只有两颗心,一前一后,悄悄地躲进了黑暗。

新婚过后的第三天,邓中夏清晨起身,背起书包,没打招呼,没写书信,直接离开了家。他不是赌气,也不是任性。他只是想逃。

他知道自己不能给嫂子幸福,也知道自己不爱她。他更知道,这不是婚姻,这是礼教的安排,是一场没有情感的交易。

他走了,没人追。他跑去衡阳读书,之后又去长沙、北京。他不解释,也不回头。他不曾毁婚书,不曾辱旧人。他走得干净,也留下体面。

在外求学的几年,他从没对人说过这段婚姻。他像是剪掉了一段人生,只留下静默的尊重。他靠讲学、做事、参与学生运动,成为长沙青年圈子里的活跃人物。

可他心里始终装着那位嫂子。不是爱,而是愧。他知道她没做错什么,只是成了牺牲品。

婚事虽名存实亡,但邓中夏从未断绝与杨贤怀的联系。离家后,他托人送书、送钱,还安排她读书识字。他知道她孤独,也知道她没逃出那个家。她不能像他一样,冲出围墙。他不能带她走,但可以护她一生平稳。

多年之后,他在北京大学念哲学,接触马克思主义,成为五四运动的重要人物。那时,他已是激进青年,是进步代表。他讲婚姻自由,讲女性独立。但他始终没提那段少年婚姻。

有人问他是否已婚,他沉默一阵,只说:“她仍在我家。”这是他的选择——放手,却不遗弃。他没为她写情诗,也没为她铺锦缎。他只是默默确保她不受辱、不受饿。

到了后来,邓中夏加入中国共产党,投身工运,跋涉南北,坐牢无数。他的信仰变了,身份变了,但对嫂子的那份责任,从没丢。

他曾在信里写过一句话:“有些债,不欠情,只欠义。”他说的大概就是这段关系。

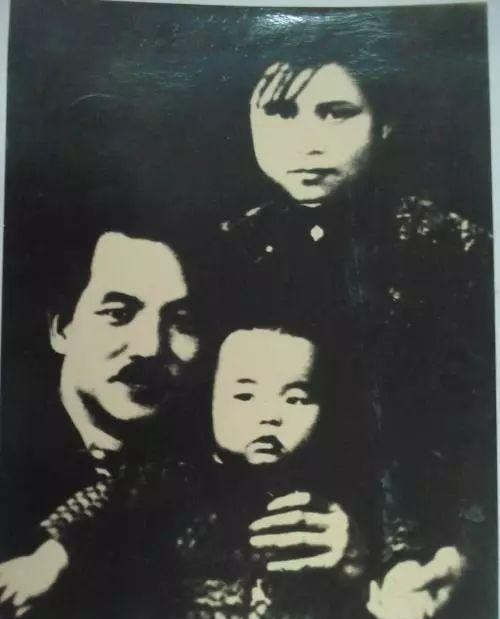

1920年代,邓中夏在广州从事工运,结识了李惠馨。两人志趣相投,一同奔走在战线前沿。李惠馨不仅是伴侣,更是战友。他终于找到了能同行一生的那个人。

可他知道,自己还有一纸未解的婚约。他没逃避,也没隐瞒。他写信回家,亲自向杨贤怀解释。没有情绪,也没有伤害。他说:“我已不是那个十五岁的孩子,也不再是那个家中的小儿。”

杨贤怀接受了。她没哭,也没闹。她留下来,继续守在邓家,直到老去。从未再婚,也未怨恨。他们的关系,从夫妻变成亲人,最终成了亲缘中最深的一种默契。

1933年,邓中夏在红军南下途中被捕,英勇就义,年仅39岁。他没能等到革命胜利,也没能亲手迎来新中国。但他的一生,干净、笃定、有情有义。

多年后,人们翻阅他的故事,总会停在那一页——十五岁娶嫂,新婚不圆,三日后出走。没有浪漫,没有热烈,但让人动容。因为他不逃避,不敷衍,不伤害。他用行动告诉所有人:什么叫尊重,什么叫担当,什么叫无声的爱。