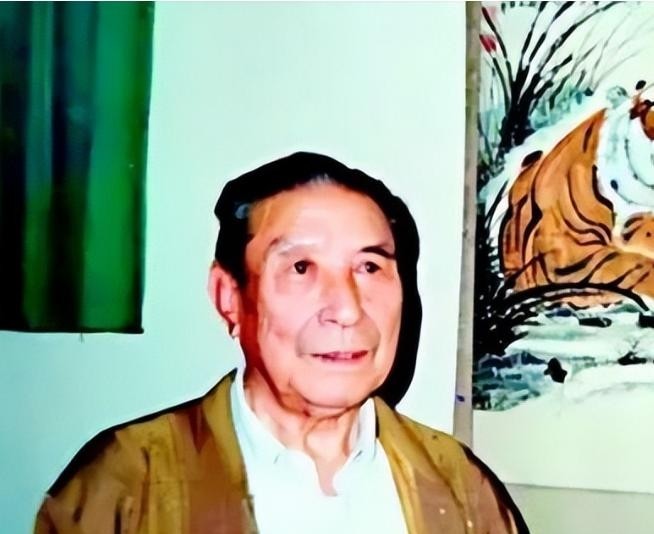

1939年,一地主将300名八路军接到家中休养,谁料八路军还没待一会,1200名日军就围了过来。激战一番后,八路军的子弹便打光了,就在危急时刻,这个地主又跑了过来…… 宗子敬,1869年出生于冀中平原的一个村庄,家里世代务农。他年轻时勤劳肯干,头脑灵活,慢慢攒下360亩良田,成了当地有名的地主。村里人提起他,都说他为人仗义,佃农交租困难时,他从不逼得太紧,逢年过节还常送些粮食。村里修桥铺路,他也总带头掏钱,十里八乡都敬他三分。到了1930年代,日军侵华的铁蹄踏进华北,烧杀抢掠,宗子敬亲眼见过村里被毁的惨状。1937年卢沟桥事变后,他开始暗中帮抗日队伍,送粮食、给情报,家里的佣人也常被派去打探日军动向。到1939年,他已经70岁,满脸皱纹,头发花白,但对抗日的热情一点没减。八路军115师的战士来到村里时,他二话不说,亲自到村口迎接,把300多人领进自家大院,安排吃喝。那一刻,他心里只有一个念头:国难当头,能帮多少是多少。 他的家人也深受影响。宗子敬的孙媳妇,二十出头,性格泼辣,平时帮着料理家务,抗日的事她也没少掺和。她常跟着村里的妇女会,宣传抗日,组织大家给八路军缝军鞋、送干粮。宗子敬的宅院占地好几亩,青砖高墙,结实得像个小堡垒,院里还有几间大屋,足够容纳几百人。他早年为防土匪,买了不少武器,藏在隐秘的地方,从没对外人提过。这些准备,后来成了关键。 1939年秋天的一个深夜,八路军115师的一支部队,刚打完一场硬仗,击毙了日军一个大佐,狠狠挫了敌人的锐气。但他们也付出了代价,子弹几乎打光,伤员不少,急需找个地方喘口气。宗子敬听说八路军来了,立马打开自家大院,把300多名战士迎进去。院里点起了火堆,佣人们忙着熬粥,战士们席地而坐,抓紧时间吃点东西,包扎伤口。谁也没想到,这短暂的平静很快被打破。一名侦察兵跑进院子,带来坏消息:1200名日军,带着四门火炮,正朝村子杀过来。 战斗马上开始。日军人数占优,还有火炮助阵,气势汹汹。八路军依托宗家大院的青砖高墙,摆开防御阵势,用手里的步枪和仅剩的子弹迎敌。枪声响成一片,日军一波波冲上来,八路军硬是顶住好几轮进攻。战士们射击精准,尽量让每颗子弹都派上用场。可打着打着,子弹越来越少,半个小时后,只剩不到两千发。日军趁机压得更紧,火炮轰得院墙直抖,情况越来越糟。八路军的指挥官开始布置拼刺刀的方案,准备跟敌人硬碰硬。 就在这节骨眼上,宗子敬站了出来。他想起早年为防土匪藏下的武器,带着指挥官跑到后院的牲口棚,推开一堆干草,搬开石槽,掀开一块木板,露出一个地窖。地窖里放着十几个木箱,里面装着500颗手榴弹、一万发子弹,还有几支步枪,全是新的。战士们赶紧把这些武器搬出来,分发下去,重新组织火力。有了这些弹药,八路军士气大振。日军本来以为对手没子弹了,嚣张地发起总攻,结果迎头撞上密集的枪弹和手榴弹。爆炸声接连不断,日军阵形被炸得七零八落,500多人被当场击毙,剩下的慌忙逃窜。不久,八路军的援兵赶到,内外夹击,把日军彻底打垮。 战斗结束后,宗家大院里满是硝烟,院墙上弹痕累累,地上散落着日军的装备。宗子敬站在院门口,看着被战火烧焦的田地,长叹一口气。他的大院保住了,村子也没落入日军手里。这场战斗的消息很快传开,附近村子的人都跑来道谢,称他为“抗日英雄”。八路军指挥官特意写下表扬信,送到上级部队,表彰宗子敬的义举。他的事迹在冀中平原传为佳话,激励了更多人加入抗战。 宗子敬没停下支援抗日的脚步。接下来的几年,他继续为八路军提供粮食、情报,家里的大院成了临时据点,掩护了不少战士。他的孙媳妇也更积极,加入了村里的抗日小组,帮着传递消息、照顾伤员。日军几次扫荡,都没能抓住宗子敬,他带着家人躲进地窖,硬是撑了过去。1945年抗战胜利后,宗子敬被当地政府授予“抗日模范”的称号,他的故事被写进地方史志,成了爱国教育的榜样。战后的日子不好过,田地荒了不少,家里也穷了,但他从不抱怨。宗子敬常站在院墙边,望着远处的田野,觉得一切都值了。他的后人继承了这份精神,守着这片土地,过起了新生活。 这场战斗不只是宗子敬一个人的故事。冀中平原的抗战中,像他这样站出来的普通人还有很多。有的捐粮食,有的藏战士,有的甚至拿起枪跟日军干。正是这些人的付出,八路军才能在敌后坚持战斗,把日军拖得筋疲力尽。这段历史告诉我们,抗战不是几个英雄的事,是千千万万老百姓用血汗换来的胜利。

评论列表