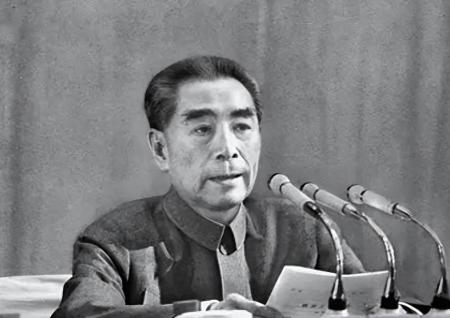

1968年一个深夜,周恩来刚躺床上,准备睡觉。警卫员关了灯,正要走出房间,总理突然问:“你在我这里工作几年了?” 夜深了,屋子里暗下来,只有些微的月光透过窗户洒在周恩来的床边。 他刚躺下准备休息,警卫员正要轻手轻脚地离开房间。 这时,周恩来在黑暗中开口问起,警卫员在他身边工作了多少年。 听到回答是八年,周恩来陷入了片刻的沉默。 随后,他用平缓而认真的语气,向警卫员提出了更深一层的要求。 周恩来表示,身边工作人员的任务,不能仅仅停留在处理日常琐事、完成具体任务的层面。 他语重心长地指出,大家应该努力提升自己的政治水平和思想觉悟。 他特别强调,自己年纪渐长,难免会有思虑不周或遗忘疏漏的地方。 他真切地希望身边这些亲近的工作人员,能在政治上给予他有力的帮助和必要的指正。 他看重他们的想法和意见,认为这对于他的工作至关重要。 周恩来的话,让警卫员瞬间感受到了沉甸甸的分量和前所未有的责任感。 紧接着,周恩来的话题又转向了一个他始终高度警惕的问题——特权思想。 他严肃地提醒警卫员,在他身边工作,绝不允许有任何高人一等的心态。 他明确指示,绝不允许任何人打着总理的名义去搞特殊,甚至欺压他人。 他当场询问警卫员,是否察觉到身边存在这样的不良苗头或实际行为。 得到保证后,话题又落到了一件具体事情上。 周恩来询问起近期有没有人从上海带来一种新型的温度测量仪器供他试用。 他不光问东西是否拿到,更关心的是警卫员是否真正了解这件设备的技术细节。 他尤其重视设备的来源和费用问题,直截了当地询问是否按规定办理了领取手续并支付了费用。 这个看似平淡无奇的夜晚对话,生动折射出周恩来独特的领导风格和处世原则。 他主动要求身边工作人员在政治上发挥拾遗补缺的作用。 同时,将坚决反对任何形式的特权现象,作为对身边人最基本、最严格的要求。 这种反对特殊化的作风,贯穿于周恩来日常工作和生活的点点滴滴。 比如在人民大会堂,会议有时会持续到深夜。 根据当时的惯例,工作超过深夜十一点的晚餐是可以免费供应的。 但周恩来每次都坚持要照常支付饭钱。 服务人员觉得这是规定允许的,试图解释不必付费。 但周恩来的态度非常坚决。 在他看来,任何身份都不应成为享受特殊待遇的理由,这规矩绝不能破。 他常常随身携带一些小面额的现金。 遇到类似的用餐或服务场合,他会非常自然地掏出这八毛钱或者相应的费用支付。 他的三餐也极为简单朴素。 无论是居家还是在公务场合用餐,标准基本就是两菜一汤,没有更多铺张。 粗粮在他餐桌上很常见,玉米饼子是他定期会吃的食物。 他这种坚持与普通群众保持同一水平的生活方式,是一种刻意的选择。 下基层考察时,与农民、工人同桌吃简单的农家饭,对他来说是寻常事。 在简陋的农家饭桌旁,周恩来自然地和大家一起拿着玉米饼子。 他会主动和身边的农民、服务员或是工地的民工交谈。 不是居高临下的关怀,而是实实在在拉家常,问问生活过得咋样、收成好不好、有没有实际困难。 老百姓起初觉得这位大人物如此平易近人,很是惊讶甚至不安。 周总理用自己的实际行动,传递出最朴素的信念:身居高位,更该接地气,不该搞特殊。 车走直路马走日,做官做事各有各的规矩,他的规矩就是把自己放在普通老百姓的行列里。 时间证明了他的坚持。 他当年的警卫员高振普后来在回忆文章中,详细记述了那个深夜谈话的深刻影响。 提到周恩来关于工作人员应提升政治觉悟、敢于补充指正的谆谆教导。 也特别强调了总理对反特权现象近乎执拗的坚持。 高振普回顾那些年,深深感受到那八毛饭钱背后沉甸甸的份量。 周恩来的一些亲属也在后来的公开采访和撰文中印证了这一点。 他们回忆说,反对特殊化、拒绝特权,是周恩来常对身边人讲的“硬道理”。 当年他询问过的那件上海的温度测量仪器,也被记录在相关档案中。 显示后来是经过了正规的手续进行了配备。 并明确记载已经按规定支付了合理的设备费用。 周总理这种清廉简朴、力戒特权的行事作风,如同一颗种子。 在他身后的几十年里,影响着无数的人。 人们怀念他,不只是因为他的丰功伟绩。 更因为他像一面清澈的镜子,用日常琐碎照亮了为官为人的根本道理。 信息来源: 高振普(周恩来总理警卫秘书)相关回忆录及公开采访内容 周恩来总理身边工作人员公开史料及文史研究资料 周秉德(周恩来侄女)等亲属公开出版物及媒体访谈中的佐证内容 对周恩来在人民大会堂工作期间后勤管理制度的部分档案追溯