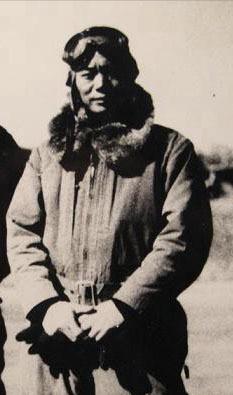

1945年,八路军把日本空军大队300多人给俘虏了,一个少佐大胆指着东北民主联军参谋长伍修权腰间:“能否把这把配枪送我?”伍修权豪爽卸下枪递过去,那之后,我国就多了一个新兵种…… 1945年9月29日,辽宁凤凰城山区,一支特殊的日军部队被东北民主联军包围,关东军第二航空团第四练成飞行队少佐林弥一郎,面对300余名部下和46架飞机,做出了改变命运的选择——集体投降。 这个决定的背后,是对未知命运的恐惧,日军飞行员们担心被报复,毕竟战争中双方都有血债,但接下来发生的事,完全超出了他们的预料。 东北民主联军参谋长伍修权亲自接见了林弥一郎,在简朴的房间里,伍修权用高粱米饭和猪肉炖粉条招待这些昨日的敌人。饭桌上没有审讯,只有平等的对话。 林弥一郎注意到伍修权腰间的美制柯尔特手枪,那是一把做工精良的武器,鬼使神差般,他提出了一个大胆的请求:“能否将这把枪赠给我作纪念?” 伍修权没有犹豫,当场解下这把伴随自己多年的手枪,这把枪是他长征时期的战利品,见证了无数次生死考验。但此刻,它有了新的意义。 这个简单的举动震撼了在场的日军官兵,林弥一郎后来在回忆录中写道,中国人给了他们“作为军人最后的尊严”。一把手枪,架起了昔日敌人之间的桥梁。 1946年3月,东北民主联军航空学校在通化成立,这支投降的日军航空队,摇身一变成为新中国空军的奠基者。林弥一郎被任命为主任教官,开始了人生的全新篇章。 创业初期的艰难超乎想象,没有足够的航空燃油,技术人员就用酒精与汽油混合代替,没有牵引车,就用马车把飞机拖到跑道上。最困难时,他们把三架损坏的教练机拆解重组,拼出一架能飞的飞机。 在这样的条件下,林弥一郎展现了职业军人的本色,他将严格的日式训练标准与中国学员的特点相结合,强调基础训练的重要性。“飞行没有国籍,天空只认技术”,这句话成为航校的座右铭。 1949年10月1日,开国大典的天空中,17架飞机整齐编队飞过天安门,其中9架战斗机带弹飞行,创造了世界阅兵史上的先例。驾驶这些飞机的,全是东北老航校培养的飞行员。 那一刻,没有人会想到,指挥这场壮观表演的飞行技术,很多来自于一个曾经的敌军少佐。历史的巧合,总是如此耐人寻味。 真正的考验来自朝鲜战场,王海大队在三年战争中累计击落敌机29架,张积慧更是在1952年2月10日的空战中,击落了美军第4战斗机联队少校戴维斯,这些战术动作,与林弥一郎当年的教学笔记高度吻合。 昔日的敌人,培养出了新的王牌飞行员,这种历史的轮回,让人不禁思考战争与和平的真正含义。 1986年,72岁的林弥一郎以日中友好协会成员身份访华,他特意要求参观东北老航校的旧址,重温那段改变命运的岁月。 在沈阳航空博物馆,他看到了许多珍贵的文物,包括那把具有特殊意义的手枪。 2011年日本大地震后,王海将军的后人通过红十字会向林弥一郎家乡捐款,跨越半个多世纪的友谊,在灾难面前显得格外珍贵。 这段历史告诉我们,专业技能可以超越政治对立,人性的光辉能够穿透战争的阴霾,从一把手枪的赠予开始,到一代飞行员的成长,这个故事的价值远超军事层面。 如今,沈阳航空航天大学仍保留着林弥一郎设计的飞行训练模拟器,中国人民革命军事博物馆里,当年日军使用的“九九式”教练机静静陈列,见证着那段特殊的历史。 真正的胜利从来不只是战场上的胜负,当仇恨让位于理解,当技术传承跨越国界,历史就有了新的意义。一把手枪换来的,不仅仅是人民空军的起步,更是人性尊严的彰显。 这个故事提醒我们,在任何时代,专业精神和对生命的尊重都值得珍视,战争会结束,但人与人之间的理解与合作,却能开创更美好的未来。 信源: 《中国人民解放军空军史》(空军司令部编研室,1994年)、《伍修权回忆录》(中国青年出版社,2009年)、《当代中国空军》(中国社会科学出版社,1989年)、《抗美援朝战争史》(军事科学出版社,2000年)、《开国大典空中受阅始末》(《军事历史》2009年第5期)[凝视]