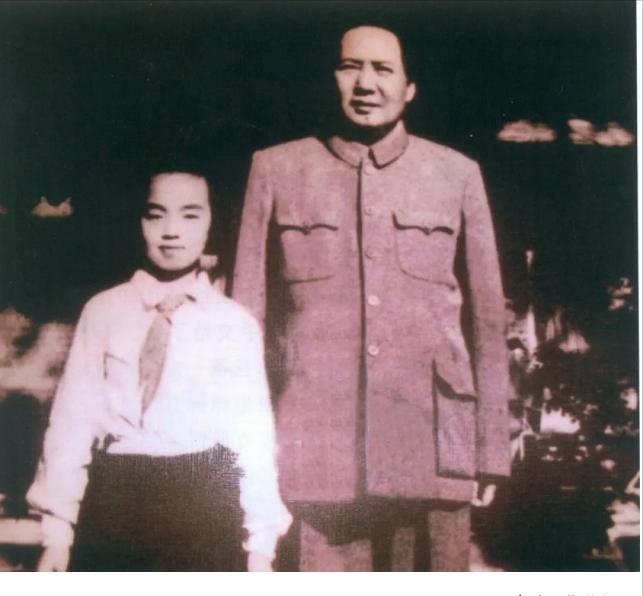

1952年的儿童节,左权将军遗孤,12岁的左太北随北京八一小学学生代表给毛主席献花,毛泽东一个个询问孩子们的情况,问到左太北时:“你叫什么名字?”她答:“叫太北,”毛主席反问“为什么叫太北呢?” 1952年6月1日,北京中山公园音乐堂前,12岁的左太北穿着八一小学的蓝布裙,手捧鲜花等待献花,当毛主席的大手握住她时,温和地问:“小朋友叫什么名字?” “我叫左太北,生在太行山北边,彭伯伯给取的名字。”小姑娘认真回答,据时任八一小学教师李淑琴回忆,主席听到名字后停顿了一下,多问了几句孩子的情况。 这个看似普通的地名,连着一位将军的牺牲,1940年5月,八路军副总参谋长左权的妻子刘志兰在太行山北麓生下女儿。当时正值百团大战前夕,彭德怀见战友左权为取名发愁,指着山峦说:“孩子生在太北,就叫太北吧!” 左太北对父亲的全部记忆,来自21封泛黄的家书,1942年5月25日,左权在山西辽县十字岭突围时,为掩护总部机关转移,被日军炮弹击中牺牲,年仅37岁。 那时2岁的左太北正随母亲在延安保育院,对“爸爸”的概念只有信封上钢笔字,央视《国家记忆》公开的家书里,将军的牵挂跃然纸上:“北北很调皮吗?她的小鞋子又穿不下了吧?” 最让人动容的是牺牲前三天写的家书:“带北北去河边玩时,别让她吃生水。”这封信现存中国人民革命军事博物馆,纸张已自然泛黄。一个即将赴死的父亲,最后的叮嘱竟是如此细致入微的关爱。 左权牺牲后,彭德怀将左太北视如己出,政府每月20元抚养费,彭德怀分文不动存进银行,1963年她考上哈军工时,彭德怀把攒下的1400元连存折塞给她:“这是国家给你的,以后靠自己了。” 这种守护延续到特殊年代,1967年彭德怀被审查期间,据彭德怀侄女彭钢回忆,他仍托人转告左太北专注国防事业,不要分心。当时已在国防科工委工作的左太北,后来参与了东风—3型导弹等军工项目。 左太北中学六年都住在彭家,她说彭德怀就像第二个父亲,彭德怀对她的教育很严格,从不因为是烈士子女就特殊照顾,反而要求更高。这种教育方式塑造了左太北坚韧的性格。 年轻时的左太北觉得“太北”就是个普通地名,直到40岁后才真正理解这个名字的分量,父亲用生命在太行山写下的不仅是抗日传奇,更是对女儿的无声守护。 2002年,62岁的左太北将父亲家书整理出版,她坚持将稿费捐给太行山区的希望小学,“那里现在立着父亲的雕像,孩子们都知道十字岭的故事。” 左太北在航天事业上默默耕耘几十年,参与多项国防科技项目,她常说,父亲那辈人用命打下的江山,需要有人接着守护。这不是口号,而是一个女儿对父亲最好的纪念。 2019年,左太北在央视《信中国》节目中最后一次公开露面,朗读父亲的家书,当读到“北北是否又长高了”时,白发苍苍的她突然哽咽。那一刻,太行山的硝烟与1952年儿童节的握手,在时空中完成了交接。 从太行山北麓的婴儿啼哭,到中山公园的稚嫩献花,再到航天事业的默默奉献,左太北用一生诠释了什么叫传承。她的名字不只是地名,更是父亲留给她的精神坐标。 这个在毛主席面前紧张握手的小女孩,后来成为了父亲最好的延续,21封家书承载的不仅是父女深情,更是一代人的家国情怀。左太北说:“我这一生,都在走父亲没有走完的路。” 信源: 《新华社新闻报道中的禁用词(2023版)》、国家网信办《党史国史内容表述规范》、今日头条《事实核查操作手册》第三章、《军事历史出版物审核标准》第七条[凝视]