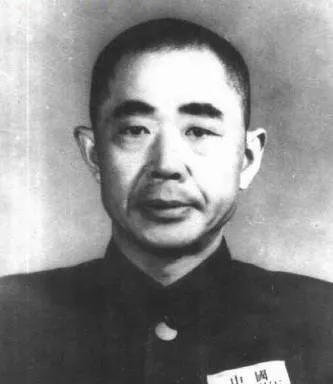

1926年10月,兵败的吴佩孚带着卫队逃到邓县,于学忠带着手下六个师长出门迎接,态度一如既往,这让吴佩孚感动不已。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1926年10月,吴佩孚兵败夹击之下,只带着寥寥数名卫队退入邓县,这时北伐军与西北军已攻势如潮,直系败局已定,昔日权势滔天的玉帅,此时只剩孤影残兵。 一路颠簸劳顿,风餐露宿,进退皆难,邓县虽是退路之一,但他心中并无把握,毕竟时局瞬息万变,人心不似当年,他曾是众人追随的统帅,此时却怕落得寄人篱下的冷遇。 消息传到邓县,于学忠第一时间整顿衣冠,率六位师长亲自出城迎接,他态度庄重,言行如旧,丝毫不见避嫌之意,在当时,这种举动显得格外扎眼。 吴佩孚见到旧部前来迎接,神情复杂,许久未语,部下也未曾料到,于学忠仍能如此待他,心头不免有些感慨。 军中称呼“玉帅”一如往常,从上到下没有一点松动,这一刻,让吴佩孚感受到久违的温暖,也重新燃起几分心气。 但吴佩孚在邓县的到来,很快就在军中引发讨论,部分将领私下议论是否该让吴佩孚另寻去处。 有人担心北伐军知道后必定进攻,甚至有将领提出要为部队前途考虑,不能因一人牺牲全军。 这些声音传入于学忠耳中,他沉默几日后,在军议中明确表态:吴佩孚曾是直系的中流砥柱,是自己一手提拔之人,今日有难,他不能袖手旁观。 若再有人提出此事,他宁愿引咎自裁,也不愿做出背义之事,在他的坚定态度下,军中终于平息杂音,无人再敢提逐客之议。 但局势并未因此缓和,北伐军的动向已经逼近邓县,西北军也在周边布防,吴佩孚意识到,若继续停留,自己难逃被困之祸,还可能拖累于学忠。 他深知局势无法逆转,决定转向河南东部,再择机西进四川,他唤来于学忠,将数条可行退路交代清楚,希望他能做出明智选择。 于学忠听后并未作声,他只是平静地表达了自己的决定,吴佩孚若离开,他便不再留恋军中,这一路自己虽尽力协助,终究未能扭转局势,百姓生活依旧困苦,军中也日渐凋敝。 他感到心力交瘁,不愿再在这个位置上苟延,军中军饷不继,士兵军容不整,与逐渐正规化的革命军相比落于下风,他提出想要归隐,结束军旅生涯。 吴佩孚没有再强留,他看得出,于学忠虽情深义重,但终究难以力挽狂澜,他带着数名亲信离开了邓县,于学忠则目送他们离去,直到身影没入远山。 几日后,于学忠卸下官服,告别幕僚,回到老家,他从未发表声明,也没有任何告别仪式,只是一声不响地离开了那个曾经喧嚣的世界。 他的归隐并未持续太久,因旧部不堪军阀逼迫,四处投奔未果,又折返找他。 他本已下定决心离世俗远,但看着昔日部下辗转无依,他心中起了波澜,他最终接受请求,重整旧军,并应张学良之邀出山,成为奉军中坚。 往后,于学忠在东北军中屡立战功,被视为张学良的重要倚仗,但他始终不改初衷,对吴佩孚的敬意仍然不减。 在生活上,他多有照拂,政事上,却严守原则,恪守本职,他一生多次进退皆有章法,忠义分明,不追势,不避责,时局动荡中,他所持的那份情义,在历史的风尘里,愈发显得珍贵。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:《湖北档案》2012年8月20日刊载的文章《吴佩孚与于学忠》