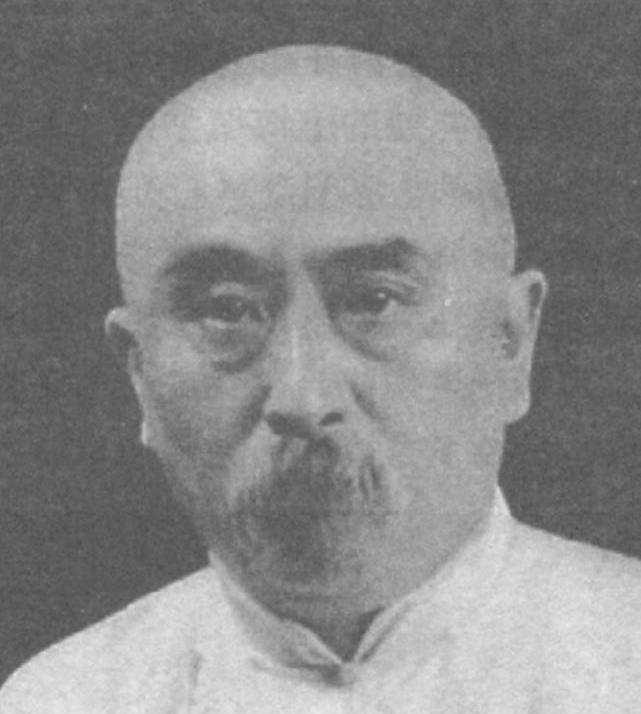

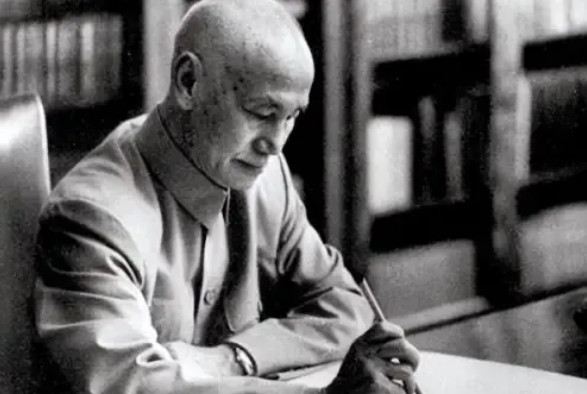

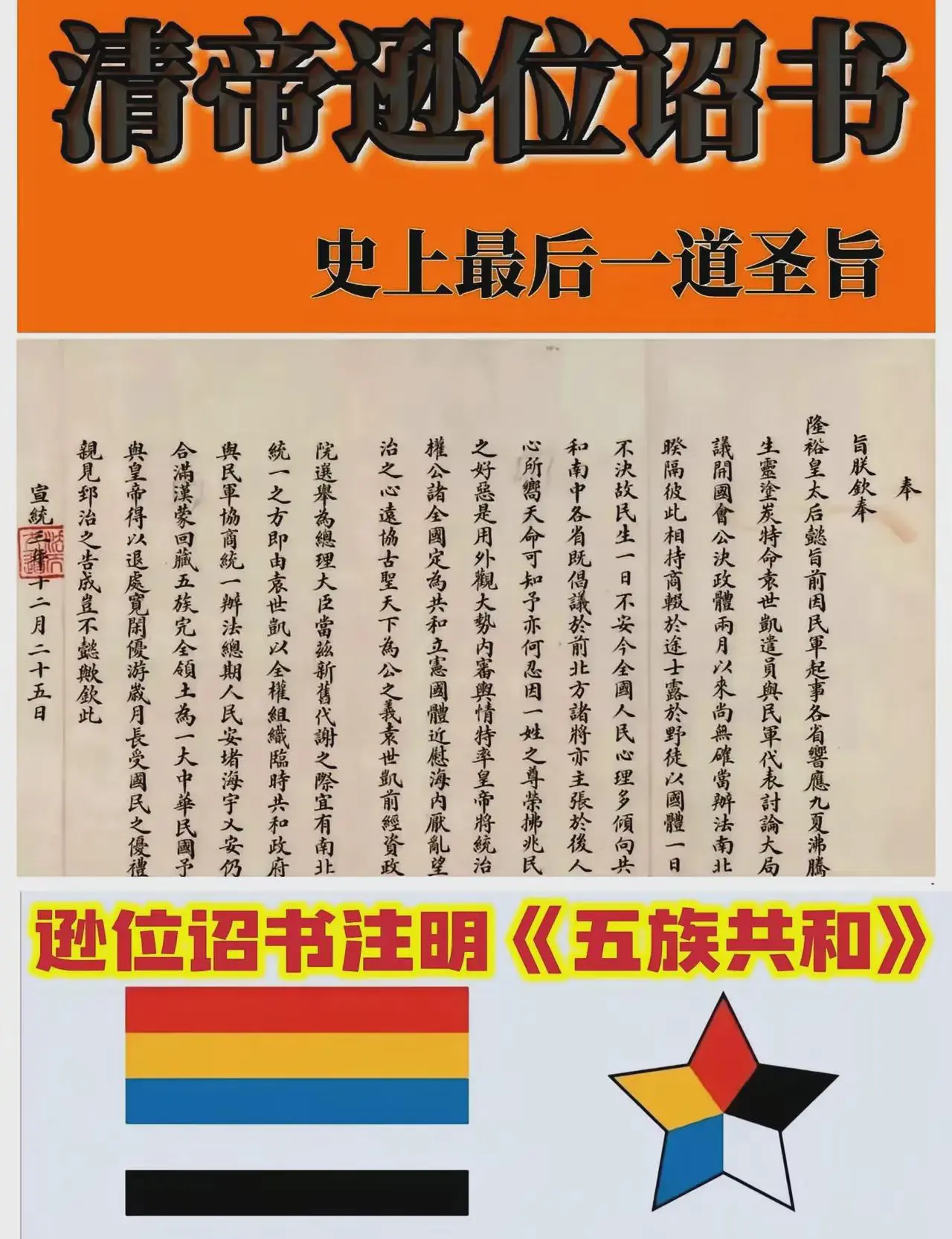

1910年,晚清神医自称梦到未来的新中国,没有租界和治外法权,到处高楼大厦,飞船送人上月球,实现了“社会主义”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1910年,清朝已经走到了末路,全国动荡不安,外有列强压境,内有民怨沸腾,上海这座城市虽然热闹繁华,但满街尽是租界与黄包车,百姓生活困苦,国家主权支离破碎。 在这样的时代背景下,一位名叫陆士谔的医生,用他手中的笔写下了一部让人惊讶的小说《新中国》。 陆士谔出生于1878年,家乡是上海青浦,自小聪慧,9岁时就跟随名医唐纯斋学习医术,医术日渐精进,他少年时期就接触到了社会底层的百姓,也看到了晚清社会的不公和腐败。 他常年在上海街头行医,既给达官显贵看病,也为贫苦百姓施药,这让他积累了不少人生阅历,闲暇时他拿起笔写小说,一生创作超过百部作品,内容涉及家庭伦理、社会讽刺等多个方面。 那一年一个普通的午后,陆士谔小睡了一会,醒来后急忙让家人取来纸笔。 他说自己梦见了几十年后的中国,一座全新的城市出现在梦中,那些熟悉的街道都变样了,他不加思索地将梦中所见记录下来,很快就完成了小说《新中国》。 小说主角陆云翔在故事里喝醉之后,梦中穿越到了1951年的上海,那是一个和他熟悉的城市完全不同的地方,街道整洁宽敞,高楼耸立,昔日的棚屋和石库门不见了踪影。 黄浦江上修建了桥梁,江底还有隧道,电车往来不断,浦东不再荒凉,而是和对岸一样繁华热闹,许多工厂机器轰鸣,生产的商品远销海外。 书中还提到上海举办了盛大的万国博览会,各国代表齐聚一堂,租界制度不复存在,中国人挺直腰板,与外国人平等交往,治外法权也被废除,城市中的男人女人都平等工作,法律制度健全,社会秩序井然。 小说写到国家科技发达,中国制造遍布全球,甚至还有飞船将人送上月球,在小说的世界里,国家已经实现了社会主义。 在1910年,这样的设想看起来太不现实,当时的中国还在清王朝统治下,社会上虽然有改良和革命的声音,但尚未形成系统的理论与实践。 社会主义这个词对普通人来说陌生得很,连许多读书人也不曾听说过,在这种情况下,《新中国》一经发表就遭遇了不少质疑。 不少人认为这不过是空想,甚至鲁迅都批评说这类作品缺乏对现实的清醒认知,他强调文学要直面黑暗,唤醒民众,不能沉浸在美好的幻想之中,虽然两人的看法不同,但他们都在用自己的方式思考国家的未来。 时间往后推了一百年,2010年,上海举办了世界博览会,正好和小说中的设想相隔整整一个世纪。 彼时的浦东已经变成现代化都市,高楼林立,地铁穿行,城市面貌焕然一新,中国的制造业正在崛起,航天工程也步入世界前列,小说中的不少想象,一件件变成了现实。 陆士谔的孙子陆贞雄也在2010年来到世博会现场,他感叹祖父的想象力,更感慨一个家庭几代人对国家的信念从未动摇。 陆士谔的儿子陆清廉曾在新中国成立后投身建设,为国家发展贡献力量,这种理想与坚持在他们家族中延续百年。 陆士谔并不是未来的预言者,他只是一个生活在动荡年代的医生,用小说表达了对国家走向繁荣的盼望。 在最黑暗的年代,他没有放弃想象光明的可能,他的小说不一定是科学严谨的推演,也未必完全建立在理论基础上,但它代表了那个时代少数知识分子心中不灭的希望。 今天我们再读《新中国》,已不再只是把它当成一部小说来看待,而是可以把它看作一种信念的象征,在一个四分五裂、前途未卜的年代里,有人还在梦想国家独立、民族富强,并把这个梦想写在纸上,留给后人。 这份信念穿越了时空,也影响了一代又一代中国人努力建设家园的步伐,陆士谔的梦,不再是孤梦。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:邹城外宣网—— 预言上海世博会的晚清奇人