1975年4月,蒋介石躺在病床上,气若游丝。他突然抬眼看向宋美龄,艰难地开口:“这么多年,我为什么不放张学良,你想知道吗?”

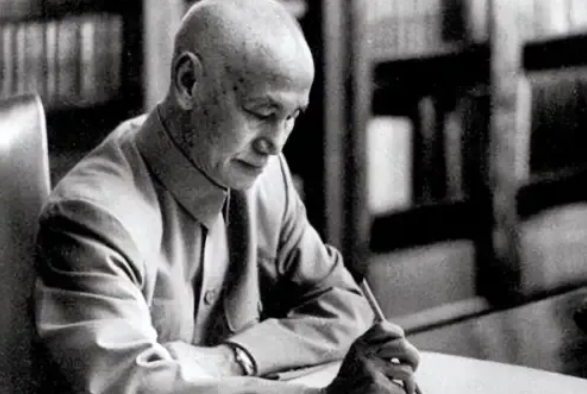

病榻上的蒋介石已到了人生最后时刻,在生命倒计时之际他突然向守候在旁的宋美龄提起一个尘封多年的名字:张学良。

而这还要从1928年说起,,彼时张学良还是手握三十万大军的少帅,在父亲张作霖被日本人炸死后,年仅28岁的他毅然宣布"东北易帜",将青天白日旗插遍白山黑水。

没曾想这个决定让蒋介石兵不血刃完成名义上的国家统一,也开启了两人的特殊关系。

中原大战期间,张学良率军入关助蒋,南京政府特授他陆海空军副总司令头衔,地位仅次于蒋介石本人。

1931年"九一八"事变成为转折点,张学良麾下的东北军面对日军进攻选择不抵抗,正因为此让东北三省迅速沦陷。

蒋曾电令张学良"应避免冲突,以待国际公理之判断",但随着热河失守、华北告急,全国舆论矛头直指张学良。

1933年3月7日,张学良通电下野赴欧洲考察,这段经历让他对蒋介石的"攘外必先安内"政策产生怀疑。

西安事变,张学良与杨虎城在华清池扣押蒋介石,这场震惊中外的"兵谏"持续十三天。

谈判期间张学良始终以"副司令"自称,甚至承诺"只要委员长同意抗日,学良愿负荆请罪"。

但当张学良亲自护送蒋介石返回南京后,等待他的是长达五十四年的幽禁生涯。

软禁初期的张学良先后被转移至浙江奉化、贵州修文、台湾新竹等地。

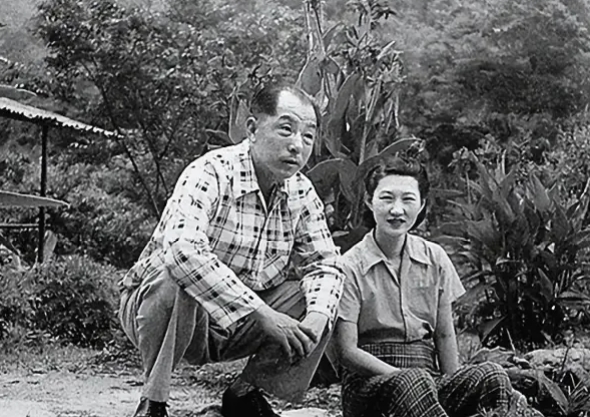

1946年押解台湾时,张学良的行李中仍带着《明史》和《曾文正公全集》,负责看守的刘乙光曾向上级报告:"张氏每日读书习字,偶与赵四小姐打网球,绝口不谈政治。"

即使如此,蒋介石依旧怀疑他的深层忌惮,哪怕退守台湾,蒋仍定期调阅张学良的言行记录。

不可否认的是,宋美龄在维护张学良生命安全方面起到关键作用,1949年蒋介石计划处决张学良前夕,宋美龄以"若杀汉卿,我即赴美公布所有内幕"相胁,迫使蒋放弃该计划。

但她也无法改变蒋介石"终身监禁"的决定,只能在生活待遇上暗中关照,曾多次派人送去英文书籍和西洋参等补品。

张学良被囚期间的经济来源颇为特殊,原配夫人于凤至在华尔街炒股积累的财富,通过特殊渠道源源不断汇往台湾。

于凤至在美期间通过购买杜邦公司股票获利数百万美元,这些资金不仅保障了张学良的优渥生活,还支撑着他在台北北投的私人图书馆建设。

而赵四小姐始终相伴左右,从青丝到白发,将少帅的囚室布置得充满生活气息。

蒋介石对张学良的戒备持续到生命终点,临终前还特意交代:"切不可放虎归山。"

此时距西安事变已过去39年,张学良也已是75岁老人,但在蒋介石的政治逻辑中,这位曾经的结拜兄弟永远代表着不可控的变量。

即便在蒋氏父子相继离世后,仍以"安全顾虑"为由,直到1990年才解除对张学良的管制。

获得自由后的张学良选择移居夏威夷,晚年常对来访者说:"我的生命在36岁就停止了。"这位见证民国风云的百岁老人,2001年10月14日平静离世。

耐人寻味的是,张学良在檀香山的墓园与蒋介石奉化故里直线距离超过八千公里,这对纠缠半生的政治对手,最终隔着太平洋完成历史性的"和解"。

从东北易帜到西安兵谏,从南京审判到台北幽禁,这段跨越海峡的恩怨不仅关乎两个历史人物的命运纠葛,更折射出二十世纪转型的艰难历程。

当张学良在夏威夷海滩远眺夕阳时,不知是否想起1930年南京授勋典礼上,蒋介石亲手为他佩戴的青天白日勋章,那枚象征最高荣誉的勋章,最终化作锁住他半个世纪的政治镣铐。