扬帆出海 作者丨以南

在美国,食物过敏是一种普遍的健康问题。根据FARE(美国食物过敏研究与教育机构)数据,美国约有3300万人至少对一种食物过敏;其中约620万人对花生过敏,约390万人对坚果过敏。与此同时,坚果及其衍生成分被广泛应用于能量棒、谷物、酱料、烘焙食品等包装商品中,再被频繁搬上超市、便利店的货架。

然而,在这些包装袋标签上,许多含有花生或坚果的成分往往以“植物油”“天然香料”“蛋白提取物”等模糊表述出现。即便消费者仔细阅读,也难以判断产品中是否含有过敏原。

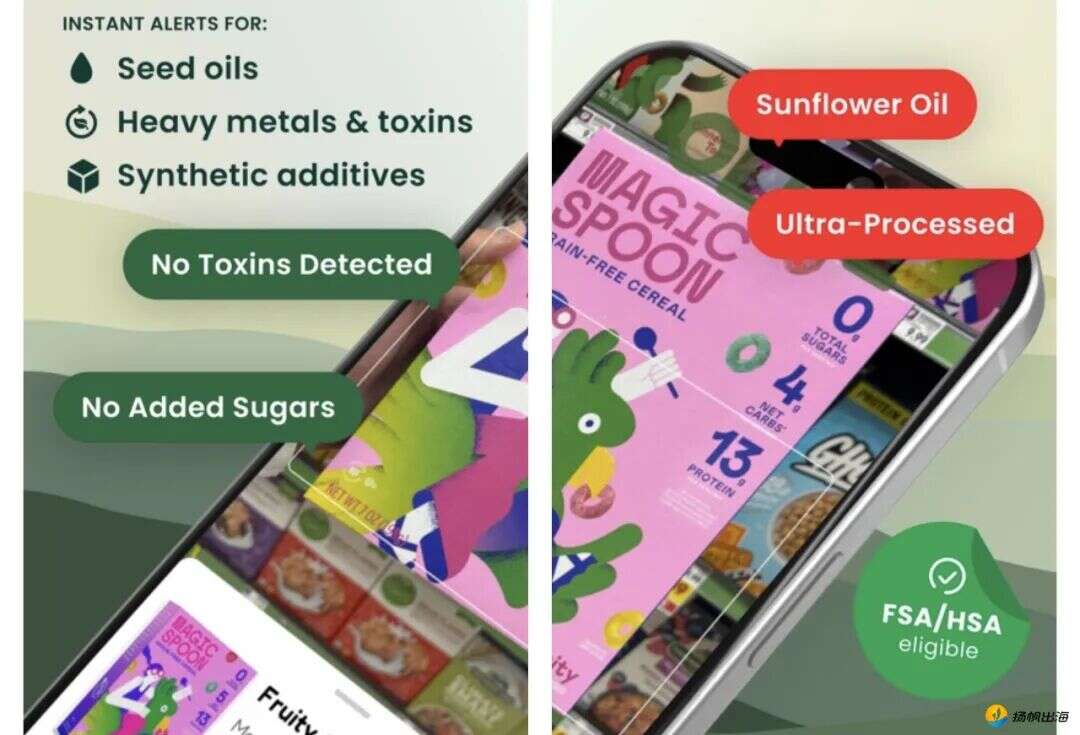

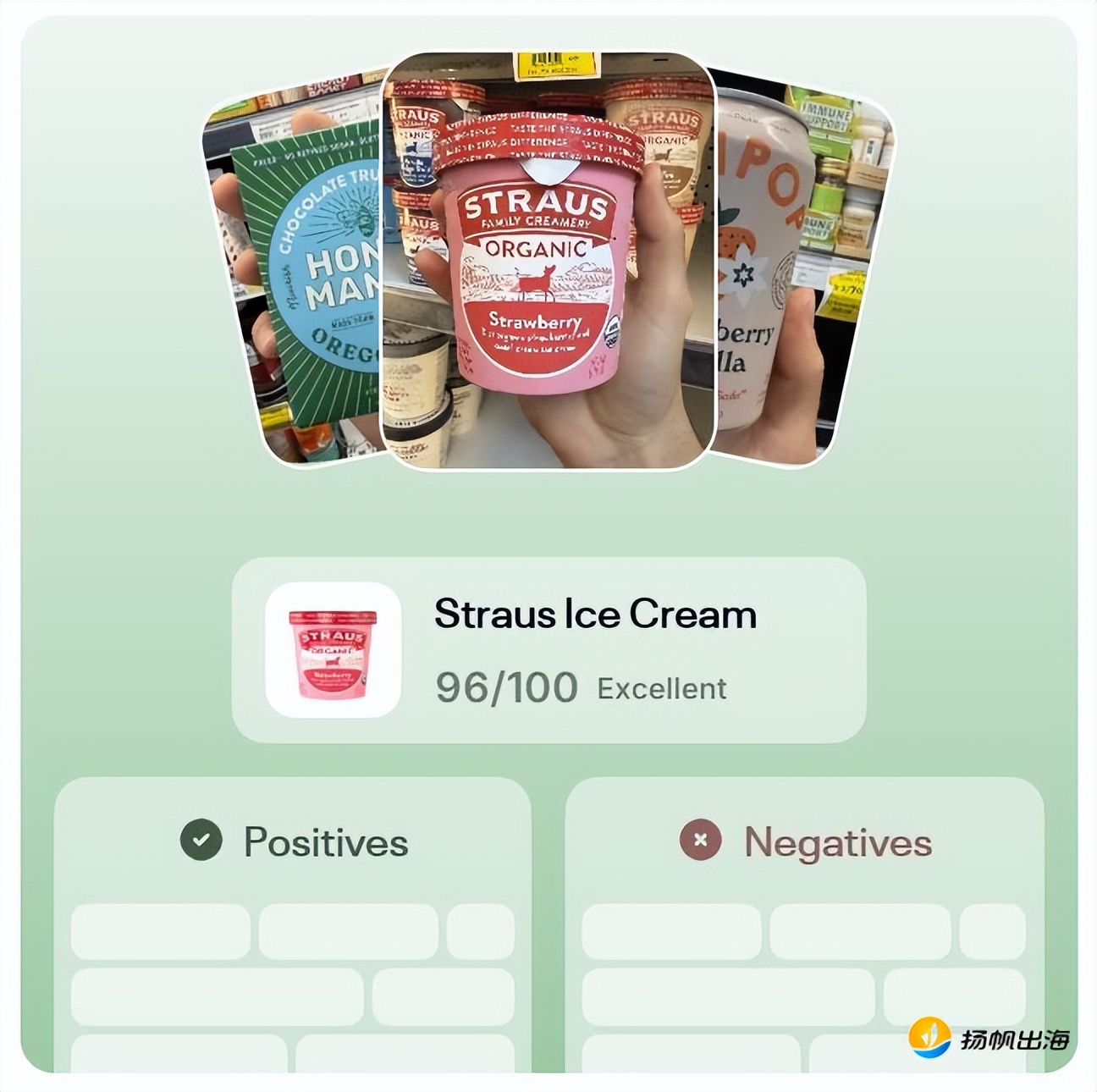

在这样的背景下,一类能通过扫描条形码快速识别食品成分、提示潜在过敏风险的应用受到欢迎。点点数据显示,食物扫描应用「Olive」于今年1月24日上线,截至10月19日,其在全球(苹果与谷歌双端)累计下载量达47.2万次。应用的主要功能是扫描食品条形码或标签,识别其中的毒素、籽油及合成添加剂等成分。

相比下载量数据,「Olive」展现出更强的商业化能力。自上线至10月19日,其应用收入(苹果与谷歌双端)已达79.6万美元。

「Olive」上线至10月19日收入曲线变化 来源:点点数据

目前,「Olive」仅在美国、加拿大两地上线。据点点数据显示,其99%的收入来自美国地区,ARPDAU(每日活跃用户平均收入)高达0.84美元,远超常规娱乐或工具类应用的变现水平。

在App Store上,「Olive」获得了8400多名用户共同打出的4.9的高分。这样的成绩背后,隐含怎样的赛道潜力?「Olive」又是如何精准地通过产品功能与商业手段实现变现?未来,它的功能又将向何方向演进?

带着这些问题,我们不妨深入观察一下这款新兴的食物扫描应用。

从图像识别到扫描条码,用户吃得更好了?

常见的食物识别功能,如拍照识别餐食,主要聚焦于卡路里和营养成分等数据,旨在帮助用户“吃得少一点”“吃得更健康”。在产品化路径上,这类功能既有被独立开发为专门App的案例,也常被嵌入运动或健身类应用中,成为用户健康管理体系的一部分。

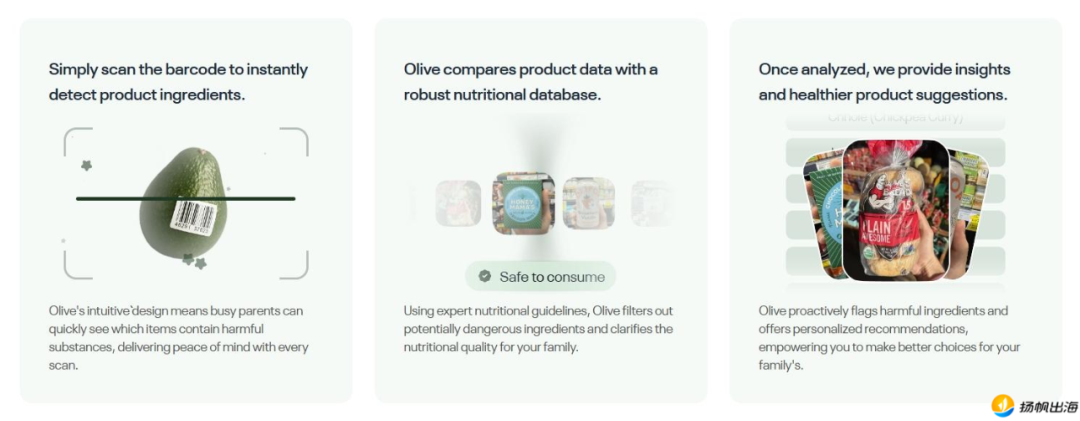

与这种“图像识别型”路线不同,「Olive」聚焦于可扫码的包装食品,其核心逻辑是通过条形码识别+数据库匹配来呈现食品成分信息与潜在风险。

目前,主要的海外食物扫描类应用以Open Food Facts和FDA公开数据库(U.S. FDA Databases)为数据库来源。Open Food Facts是民间成立的非赢利、开源的全球性食品数据库,目前涵盖超过250个国家/地区、250万种食品产品,记录食品的成分、营养值、添加剂、品牌、产地、包装、过敏原、标签(如有机、纯素)等信息。

FDA数据库则是美国食品药品监督管理局官方的数据库源。其记录了食品中允许使用的添加剂及其限量、批准状态,可检索曾经被召回或存在安全隐患等产品。

有了Open Food Facts的食品信息,再用FDA数据来验证某种成分或添加剂的安全性,很多海外健康管理或食物识别App正是在两者的结合下进行食品检测。

当然,仅凭这一检测功能并不能精准满足用户的健康需求。在此之外,「Olive」还充分调查了用户的购物习惯和忌口、过敏原,并结合这些资料对每一次检测结果进行个性化、定制化的匹配和分析。

在外购物时,用户只需要打开「Olive」扫描食品包装袋上的条形码,即可获得该食品的综合打分,以及结合自己个人忌口、过敏原的建议分析,还能够知道此食品是否含有毒素物质。

「Olive」切入了用户的日常购物场景,敏锐洞察到美国消费者对判断包装食品健康与否的需求,通过“扫码即出”的识别方式、透明的产品信息呈现以及个性化的健康建议,实现了功能设计与用户需求的契合。

好不好用?免费试用期来验证

为这样的健康“买单”,是否是一笔划算的买卖呢?

显然,用户也在考虑这一点。自己在购物时有没有这款食品扫描应用的差别大不大?总得要试一试才知道。

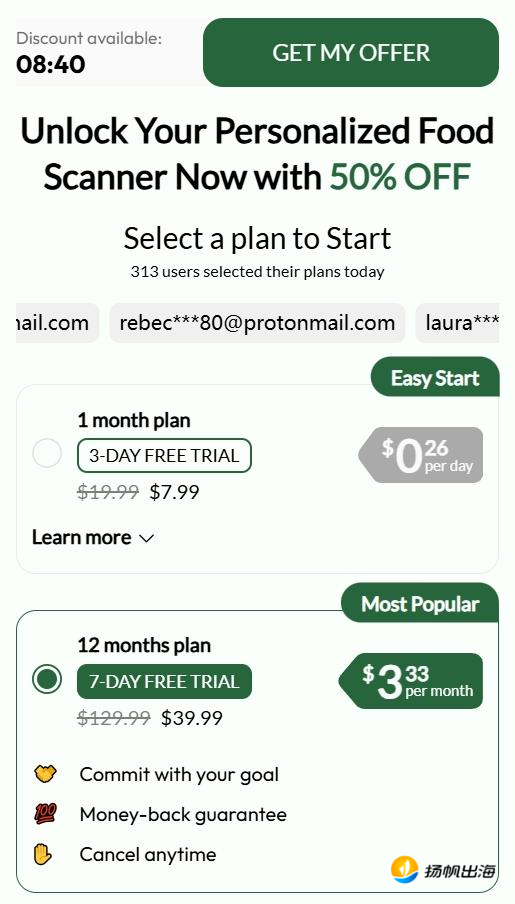

「Olive」为新用户推出了免费试用体验。新用户开通7.99美元/月订阅可获得3天免费试用,开通39.99美元/年订阅获得7天免费试用。App表示,在免费试用期结束后,才开始向用户收取订阅费用,并强调用户在试用期间可以随时取消订阅。

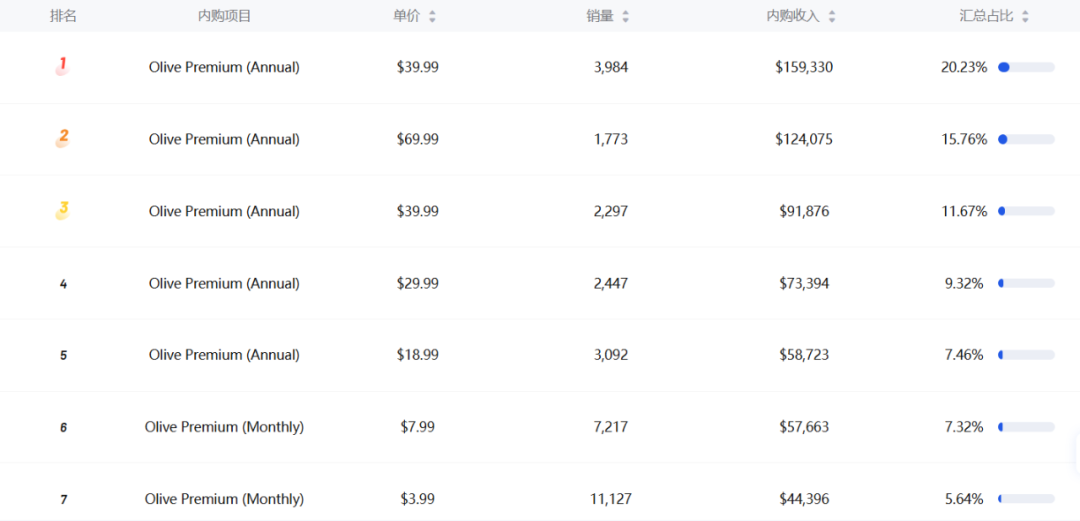

通过点点数据,可以看到「Olive」上线以来的内购销量。销量最突出的是39.99美元的年订阅,体现出用户对于食品扫描这一功能的需求相对长期、稳定。

「Olive」上线以来的内购销量、占比,来源:点点数据

在“复制”中走出差异化,难逃“贩卖焦虑”?

食物扫描这条赛道其实并不新鲜,早在多年前,法国应用「Yuka」就成为了这一领域的代表性产品,用户通过扫描食品或化妆品条码即可获得健康评分与替代建议,自上线以来产品已积累了超过7000万用户。它以“透明化健康消费”为核心理念,唤起欧美消费者对食品添加剂、营养质量、有机物等信息的重视。

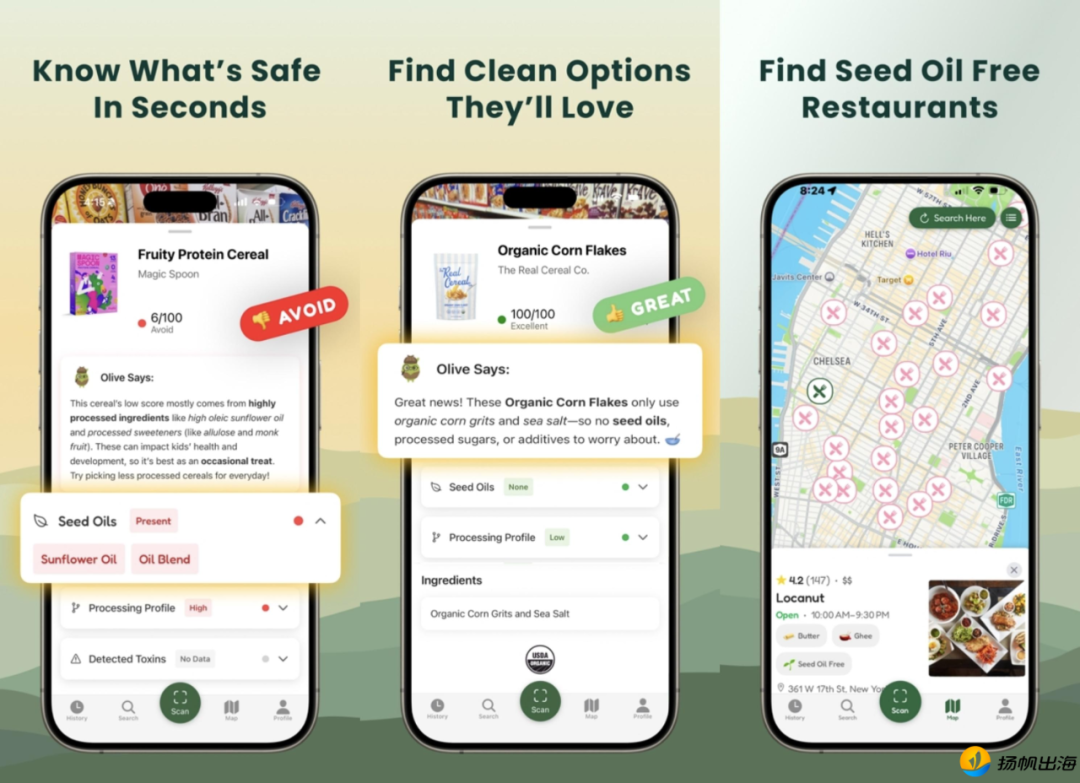

相比之下,「Olive」延续了“食品透明化”这一核心逻辑,但在落地美国后进行了明显的本土化改造。团队捕捉到美国健康消费文化中的新趋势——“无籽油饮食”,并围绕这一理念推出了差异化功能。「Olive」不仅能扫描包装食品,还能检索附近使用无籽油(seed oil free)烹饪的餐厅,让用户将健康判断延伸到外出用餐场景。

所谓“籽油”,即从植物种子中提取的高油脂植物油,包括大豆油、菜籽油、玉米油等。近年来,美国健康论坛中兴起的“无籽油”风潮,源于人们对工业精炼油可能引发炎症与代谢问题的担忧。部分健康博主与营养顾问将“无籽油”与“抗炎”等理念绑定,使“无籽油饮食”逐渐成为美国年轻人新的健康消费标签。

美国无籽油风潮的相关报道

除对特定饮食趋势的呼应外,「Olive」也在满足特定人群的个性化需求。对于素食者、坚果过敏者等群体,应用能够在扫描后提示潜在风险或提供替代建议,进一步强化了其“个体化健康助手”的定位。

在未来规划中,「Olive」团队明确表示,将扩展检测范围至化妆品与个护产品。这一方向的延展,表示着「Olive」将进一步向「Yuka」的检测模式靠拢,也反映出团队希望通过更完整的健康数据,提升用户粘性与订阅转化。

「Olive」应用描述

在产品的使用过程中,一些用户也表达了不同的声音。有用户反馈称,「Olive」在检测后将自己几乎所有囤货标记为“不健康”,甚至包括原本被认为干净的食品,“这感觉更像是一种基于恐惧的营养信息,而不是实用的指导。”

「Olive」用户评论

这样的反馈一定程度上显现出,健康识别类应用在信息呈现上需要注意的微妙平衡——如何在保持科学严谨的同时,避免制造焦虑、给用户带来处于“亚健康”状态下的压力,这有可能成为此类产品在发展中需要持续考量的问题。

结语

在垂直赛道中,头部产品的存在并不意味着格局已定。真正决定后来者能否突围的,不一定是产品功能的堆叠,但存在着其对用户需求、文化语境与产品边界的重新理解。

当欧美用户的健康意识持续深化、饮食理念不断细化,新的机会往往就藏在这些被忽视的细微变化中。对于开发者而言,找到恰当的切入点、顺应用户心智的变化,并在相似的逻辑中找到差异化表达,或许才是更可持续的路径。