前阵子还在朋友圈刷屏的小米SU7,转眼间就因一场燃爆事故把雷军打得措手不及——

单日市值蒸发近千亿港元,这剧情反转比电视剧还刺激。

要知道,小米汽车刚交付时可是风光无两,9月份交付量首次突破4万辆,三季度累计交付超10万辆。

如今却陷入“技术吹爆”与“安全翻车”的舆论漩涡。

千亿市值蒸发

事故连锁反应

10月13日的港股市场,小米集团股价直接上演"高台跳水",开盘后直线下探,盘中跌幅一度飙到8.7%,最低触碰到47.5港元,创下4月以来的最大单日跌幅。

等到上午收盘,股价依旧跌了7.82%,对应市值蒸发近千亿港元。这可不是小数目,差不多等于20万辆SU7的售价总和。

这波急跌直接打破了小米自7月以来的震荡上行态势,也让市场对这家跨界造车的科技巨头重新审视。

而这场暴跌的导火索,正是成都发生的一起小米SU7 Ultra碰撞燃爆事故。

据报道,10月13日凌晨,一辆小米SU7在天府大道南段行驶中与前方车辆发生碰撞,随后越过绿化带起火燃烧。

警方通报显示,事故造成驾驶员邓某某死亡,且涉嫌酒后驾驶机动车。

图源:观察者网

但舆论场却出现了戏剧性分裂:一边是法律层面的责任认定,另一边是网友们紧盯的“车门困局”。

多名路人尝试救援时,发现车门无法从外部打开。现场参与救援的市民回忆,他和多名路人第一时间冲上前,但“车门无论如何都无法打开”。

他们轮流用灭火器喷射、徒手猛砸车窗,甚至有人被破碎的玻璃划伤手掌,但火势蔓延速度远超预期,“眼睁睁看着整辆车被火吞没了”。

这让网友们灵魂发问:“醉驾是驾驶员的错,但车门打不开是车的错吧?”。

但也有网友不以为然:“跟车没关系,跟人有关系”。

双派阵营陷入胶着争论,直接把小米汽车推上了舆论的风口浪尖。

技术光环碎了?

从“科技平权”到“安全焦虑”

小米汽车自2024年4月首款车型SU7交付以来保持增长态势,靠的就是“科技平权”的口号和极致的性能参数——

21.59万起的售价,却能实现2.78秒零百加速,这样的“性价比”让不少消费者心动。

但随着事故频发,这些曾经的卖点开始被重新解读。

今年以来,小米汽车的安全争议从未间断。

3月29日晚,安徽铜陵高速上,一辆开启NOA辅助驾驶的SU7标准版以116公里时速碰撞隔离带水泥桩,造成3名女性当场死亡,车辆起火燃烧。

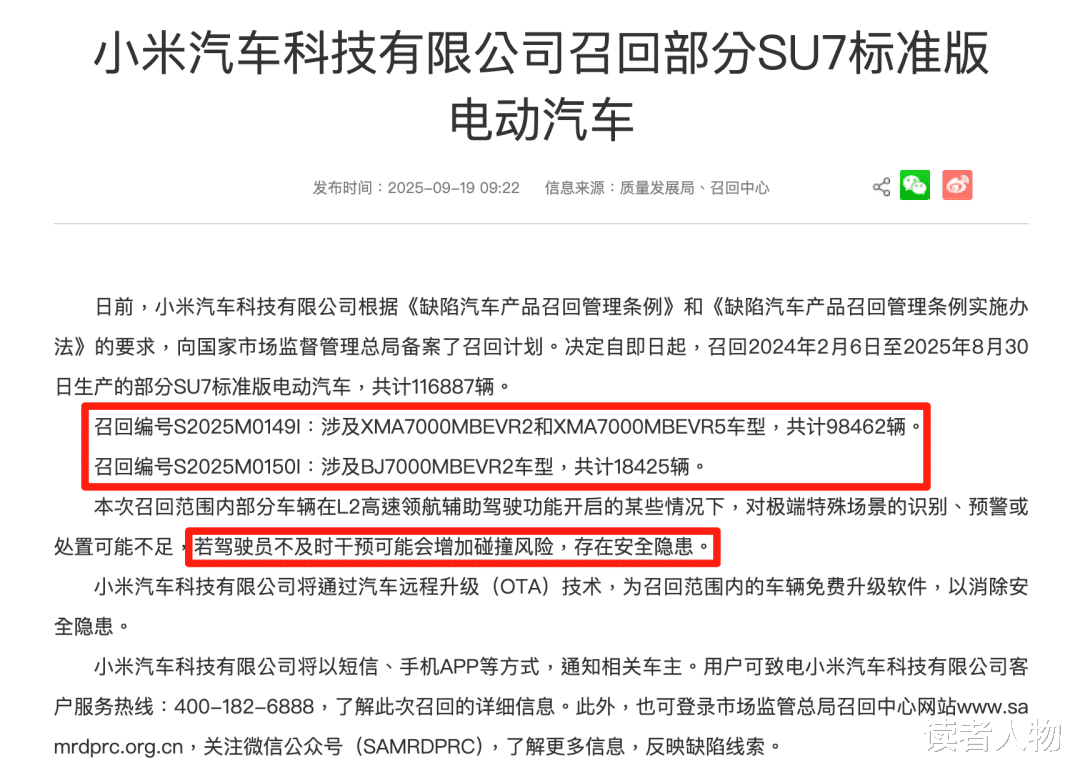

9月份,小米因L2高速领航辅助驾驶功能对极端场景处置不足,召回近11.7万辆SU7标准版。

10月5日,一辆SU7 Max在自动泊车时发生意外,冲下路边草坡。

再加上这次成都事故,小米汽车的安全问题逐渐从“偶发个案”变成“系统性质疑”。

从用户反馈来看,小米SU7已发生两次大规模召回。

图源:市监总局

今年1月24日,因智能泊车辅助功能软件策略缺陷,小米召回3.1万辆SU7标准版;

9月又因因L2高速领航辅助驾驶功能在极端场景下存在识别、预警不足的问题,启动第二次召回。

有网友调侃,“小米是把手机圈‘参数堆料’的套路搬到了汽车上,不是跑分越高越好。”

公关套路失灵?

互联网思维遇坎

作为互联网巨头,小米在危机公关上有着天然的“敏捷基因”。

但这套在手机圈屡试不爽的打法,在汽车领域却频频“水土不服”。

最大的问题在于被指“饭圈化”的争议。

事故发生后,部分极端米粉攻击质疑者“不懂技术”,甚至制作短视频刷屏,将产品讨论异化为立场站队。

这种操作不仅没挽回口碑,反而引发了更多路人的反感。

另外,小米过度依赖机构认证,而传统测试主要聚焦传统碰撞安全维度,对智能驾驶场景的新风险覆盖仍有待完善。

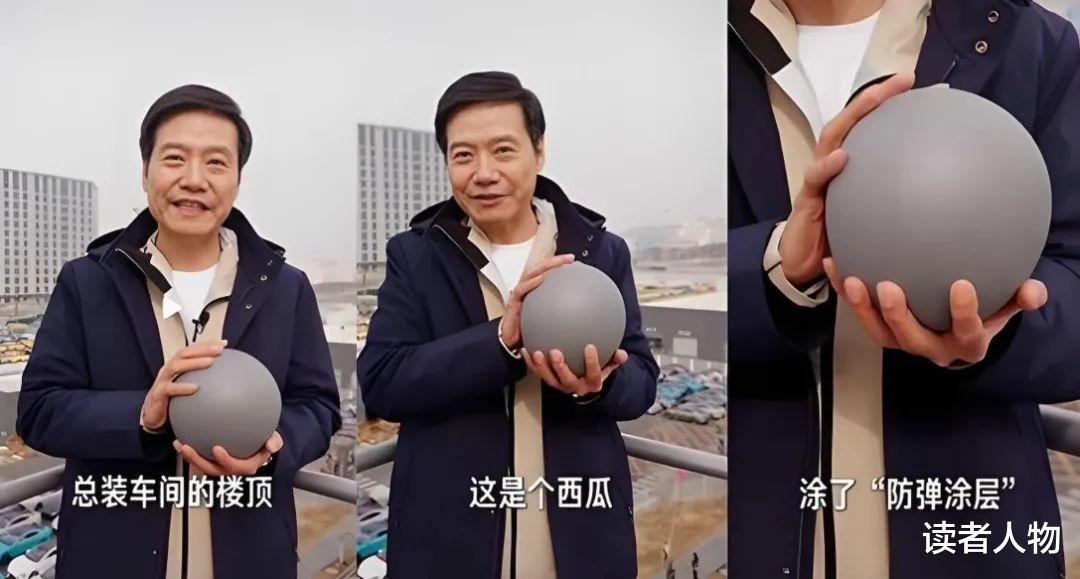

就像这次电池安全争议,实验室里的“防弹涂层西瓜测试”再成功,也抵不过现实中一场真实事故的冲击。

更讽刺的是,与特斯拉、比亚迪事故后及时公开EDR数据、启动技术升级的做法相比,小米的应对被指“拖延回避”。

在安徽铜陵事故后,小米仅表示“AEB系统不响应锥桶等障碍物,起火系撞击导致,但因未接触事故车辆无法确认车门能否打开”。

这一次面对舆论质疑,小米客服人员回应称,当车辆发生碰撞且车辆接受到碰撞信号后,将会触发整车解锁,通过拉动车门外把手,可开启车门。

网友关心的究竟是车辆无法直接打开门,还是车辆碰撞之后电气系统失能造成的,亦或是物理结构变形导致门卡住——“多大撞击力度能触发该功能”的核心问题,同样并未给出明确答案。

尽管还有待进一步调查,但这种用专业术语构建“技术壁垒”的回应方式,反而加剧了公众的不信任。

千亿教训之后

小米该如何“踩刹车”?

这场近千亿蒸发的危机,本质上是智能电动时代“技术创新速度”与“安全伦理建设”之间的矛盾爆发。

对小米来说,想要重建信任,光靠公关话术远远不够,得实实在在地“踩刹车”调整方向。

首先,技术透明比“黑科技吹爆”更重要。

与其在发布会上秀防弹涂层的西瓜,不如每月搞个“技术透明日”,向媒体和用户开放研发实验室,展示从芯片级故障注入到整车碰撞的全流程验证。

其次,要打破“工程师闭门造车”的困境,成立“用户安全委员会”,让不同驾驶风格的车主参与功能评审,毕竟汽车是给人开的,不是给实验室测的。

从行业角度看,小米的教训也给所有新势力车企提了个醒:智能汽车不是“四个轮子的手机”,不能只追求参数和销量。

或许可以探讨对零百加速3秒内的高性能车型增设驾驶能力监测系统,同时建立智能驾驶公共验证平台,避免各企业重复“试错”。

最后,回到雷军那句“科技平权”的初心——真正的平权,应该是让每个消费者都能买到安全可靠的产品,而不是用炫酷技术吸引眼球,却在安全细节上掉链子。

这场"千亿教训"告诉我们,智能汽车时代,跑得再快也不能忘了"安全"这个刹车。

评论列表