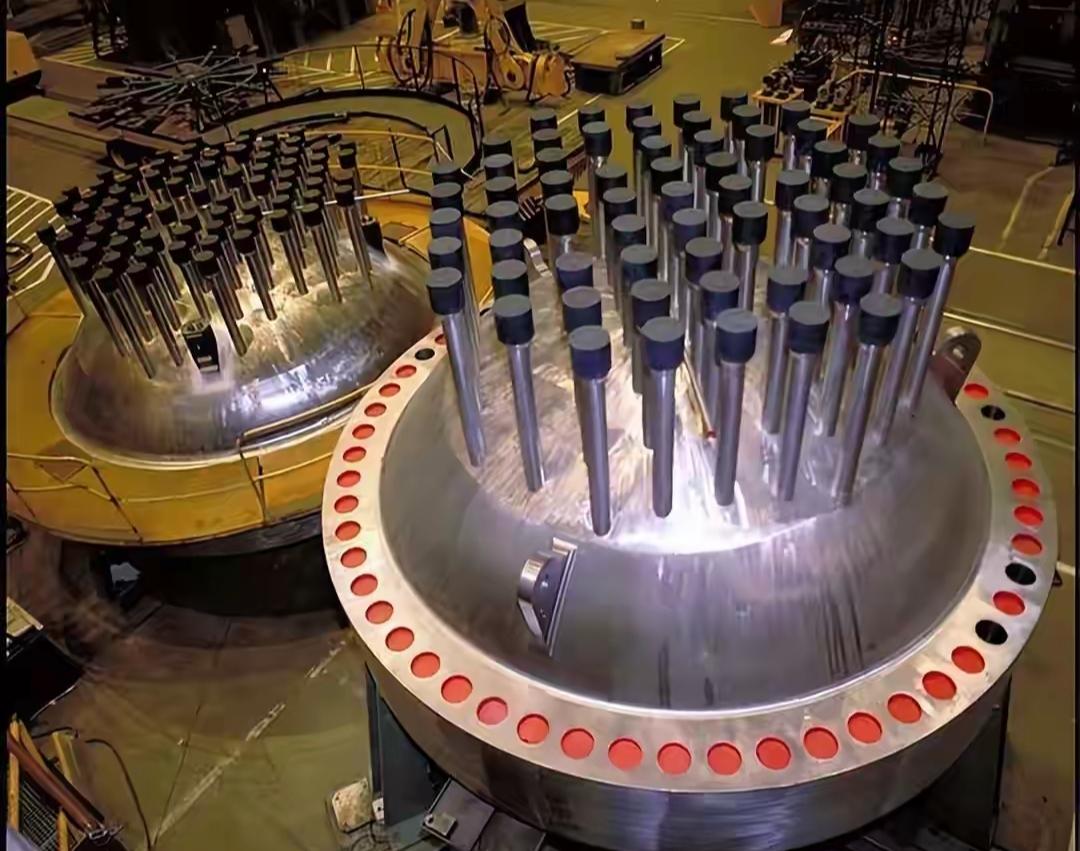

美国桥水基金创始人爆料,老美制造业无法回流不是因为受教育程度高,不愿意干!而是因为美国60%人口受教育程度低于小学六年级,干不了!精英永远在哪里都是少数啊!这事儿听起来夸张,但细想还真有点道理。 达利欧的论断并非空穴来风,他援引的调查数据显示,美国3到5岁儿童入学率虽从2021年的53%回升至2022年的59%,但与疫情前61%的水平仍有差距。 更严峻的是,基础教育阶段4960万中小学生中,西班牙裔占比29%,黑人占比14.9%,这些群体恰恰集中在制造业用工需求最大的蓝领阶层。 当苹果公司尝试在得克萨斯州组装Mac Pro时,当地既找不到能操作精密模具的技术工人,也缺乏完整的电子元件供应链,最终不得不从中国空运零部件,成本激增300%。 制造业回流的困境在微观层面尤为突出。2025年4月,某婴儿用品企业主在社交平台披露,其在美国本土生产食品级硅胶制品时,发现从原料采购到模具维修的每个环节都存在断层。 当地模具师傅的时薪高达45美元,是越南工人的6倍,但修复一个乐高式拼插玩具模具仍需等待两周——因为全美能操作五轴数控机床的技术人员不足5000人。这种“高成本低效率”的悖论,让90%的受访企业主放弃本土建厂计划。 基础设施的老化更成为压垮骆驼的最后一根稻草。美国5万家制造业工厂中,半数建成于1995年之前,电网系统70%的线路服役超过40年。 某汽车零部件厂商在俄亥俄州建厂时,光是电力接入就耗费18个月,比在中国建厂多出14个月。交通网络同样堪忧,全美三分之一的桥梁需要维修,卡车在芝加哥的拥堵时间平均每天达2.3小时,这些隐性成本最终都转嫁到产品价格上。 政策层面的反复无常加剧了企业的观望情绪。特朗普政府在2025年4月宣布对多国暂缓实施“对等关税”后,某家电企业立即叫停了在南卡罗来纳州的10亿美元投资计划。 该企业算过一笔账:如果关税政策维持现状,其产品在美国的售价将比中国制造高出42%;若关税取消,又面临前期投入的沉没成本风险。这种“薛定谔式”的政策环境,让78%的制造业CEO选择暂缓扩张。 劳动力市场的结构性矛盾同样尖锐。美国普查局调查显示,20%的工厂因招不到工人被迫减产。在亚利桑那州,某半导体企业开出8万美元年薪仍招不满技术员岗位,而同期金融行业应届生的起薪已达9.5万美元。 这种薪酬倒挂导致制造业人才持续外流,德勤咨询预测到2033年,美国将出现190万个制造业岗位空缺,其中63%源于技能错配。 教育体系的失衡在数据中显露无遗。虽然美国25至64岁人口中50%拥有高等教育学位,但这些精英集中在金融、科技等领域。 基础教育阶段,黑人学生高中毕业率仅81%,西班牙裔为83%,远低于亚裔的94%。当制造业需要大量具备空间思维和动手能力的技术工人时,教育系统输出的却是更多擅长抽象思维的毕业生。 达利欧的警告在金融圈引发连锁反应。2025年10月,他在格林威治经济论坛上建议投资者将15%的资产配置黄金,这个比例是传统避险策略的3倍。 背后逻辑直指美国经济面临的双重危机:政府支出超收入40%的财政缺口,以及债务市场买家结构失衡。这些深层矛盾与制造业困境形成共振,构成达利欧口中“经济心脏病发作”的风险组合。 当政策制定者还在用关税大棒敲打全球产业链时,市场早已用脚投票。2025年二季度,美国制造业新增岗位仅2.3万个,不及服务业的1/15。某汽车零部件供应商的CEO直言:“我们需要的不是贸易战,而是能读懂工程图纸的工人,和40年前就能稳定供电的电网。” 这场关于制造业回流的争论,最终暴露的是一个超级大国在产业升级浪潮中的集体焦虑——当精英教育培养出太多金融才俊,却造不出一颗合格的螺丝钉时,产业空心化的警报早已拉响。 那么,你们身边有从事制造业的朋友吗?他们是否也遇到过文中提到的这些困境?欢迎在评论区分享你的观察与思考。