为什么鲁迅书法千金难求?有著名画家说,一百个齐白石顶不上一个鲁迅。可知鲁迅先生地位。郭沫若先生虽然不是以书法家名世,但是他写的建设二字,拍出了数百万元高价。鲁迅先生书法是郭沫若先生大力赞誉的。他曾评述鲁迅先生书法,远逾宋唐,直攀魏晋,世人宝之,非因人而贵也。 1912年,鲁迅先生应蔡元培先生的邀请,到北京的教育部当了个佥事。那会儿他三十出头,工作不算太忙,于是他给自己找了个“活儿”——抄古碑。这可不是咱们现在学生抄作业那么简单,从1912年到1919年,他前前后后花了七八年时间,埋头在故纸堆里,一笔一划地抄录了大量的汉魏碑刻。 那个年代没有复印机,全靠手抄。他抄的不是唐诗宋词,而是最古朴、最原始的汉代、魏晋的碑文。这些字,没有后来楷书那么规矩,但一笔一划都透着一股子天真和力量,就像刚从石头里蹦出来一样。鲁迅先生天天跟这些“老古董”打交道,他不是为了练字而练字,是为了做学问,是为了研究汉字的源流。结果呢?不知不觉间,就把篆书、隶书那种古拙、厚重的味道,给“吃”进了自己的骨子里。 所以你看他的手稿,无论是写给朋友的信,还是自己的文稿,字形不是很飘逸,也不张扬,但是特别耐看。每个字都站得很稳,笔画干净利落,像一个沉默但内心有万千丘壑的学者。这种感觉,就是郭沫若说的“朴质而不拘挛,洒脱而有法度”。看着不守规矩,但其实全在规矩的根儿上。 聊鲁迅,就绕不开郭沫若。郭老可是公认的书法大家,现在咱们看到的“中国银行”那几个大字,就是他的手笔。郭老的字,跟鲁迅先生的完全是两个路子。 郭沫若的字,汪洋恣肆,非常有气势,像他写的诗一样,充满激情和想象力。他的行草,笔画飞动,你看他写字,感觉他不是在写,而是在纸上跳舞,情绪饱满得要溢出来。这也是为什么他的作品在拍卖市场上很受欢迎,比如他写的“建设”两个字,就能拍出几百万的高价。这说明市场对他的艺术成就是非常认可的。 但有个特别有意思的现象。郭沫若是研究甲骨文、金文的泰斗,是“甲骨四堂”之一,可以说对汉字的老祖宗摸得门儿清。可他自己却很少写篆书、隶书这些古文字。反倒是没把书法当“专业”的鲁迅,把古文字的韵味融进了日常书写里。 这就像两个武林高手,一个十八般武艺样样精通,喜欢在众人面前耍一套漂亮的剑法,赢得满堂喝彩;另一个呢,平时不显山不露水,就练一门内功,出手就是最简单直接的一拳,但力道千钧,直指要害。鲁迅的字,就是那看似朴实无华,实则内力深厚的一拳。 就在前不久,2025年的夏天,书法圈里发生了一件不大不小的事儿。咱们国家最权威的那套《中国书法全集》不是一直在编纂吗?这套书就相当于给书法家们排座次,能进去的,那都是历史上留得下名号的人物。 据说,在规划“近现代编”第87卷的时候,编辑部最初的名单里有鲁迅,也有郭沫若。但最后成稿时,郭沫若先生被拿下了,换成了另一位书法家郑诵先。 把郭老拿下来,绝对不是否定他的书法成就,毕竟他在另一卷里也收录了。但这背后释放的信号很微妙:学术界正在用一种非常严谨的方式,把鲁迅先生作为“书法家”的身份,郑重地“盖棺定论”。把他放在这一卷的首席,就是一次无声的宣告——鲁迅先生的书法,足以在中国书法史上占据一个非常重要的位置。 过去,大家觉得龙飞凤凤舞、写得漂亮的才是好字。现在呢,大家越来越追求那种有内涵、有文化底蕴、能反映个人真实性情的东西。鲁迅的字,恰恰就是这种。他的字里有他的骨气,有他的学问,有他一生的颠沛和思考。这种价值,是纯粹的技巧无法替代的。 这话是画家吴冠中先生说的,当年引起了轩然大波。其实,吴先生不是在贬低齐白石的艺术,而是在强调鲁迅先生作为一个文化符号的综合价值。这个逻辑,同样可以用在书法上。 我们这个时代,不缺“书法家”,各种展览、比赛,人才济济。但缺的是什么?缺的是鲁迅先生那样的大学问家写的字。他的字,是他的思想、他的人格的延伸。你读他的文章,再看他的字,会觉得字和人是完全统一的,字里行间都是他那个“硬骨头”的劲儿。 鲁迅自己也挺自信,他曾跟朋友说:“别看我不是书家,但经常抄写古书,碑帖看多了,我写的字全无毛病。”这话听着有点狂,但底气十足。他说的“没毛病”,不是说写得多好看,而是说他懂汉字书写的根本大法,懂字的结构和来源。 所以,鲁迅的书法为什么“千金难求”?一方面,他留下的墨迹多是手稿、书信,很少有作为“作品”送人的,流传在外的自然稀少。另一方面,也是更重要的,是他的书法承载了远超艺术技巧本身的文化重量。我们今天珍视他的墨迹,就像珍视一段历史的切片,一个伟大灵魂的印记。

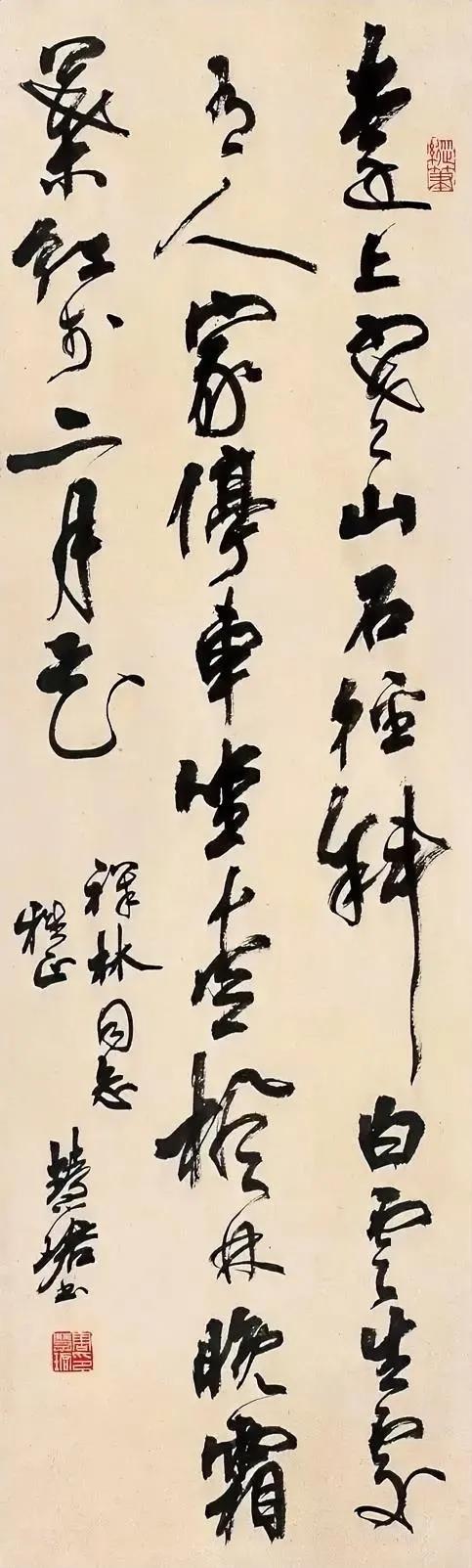

![四个字只认识一个“如”字,占比75%,其他的三个字左看右看不知道啥字,[呲牙笑]草](http://image.uczzd.cn/1964884069092015667.jpg?id=0)

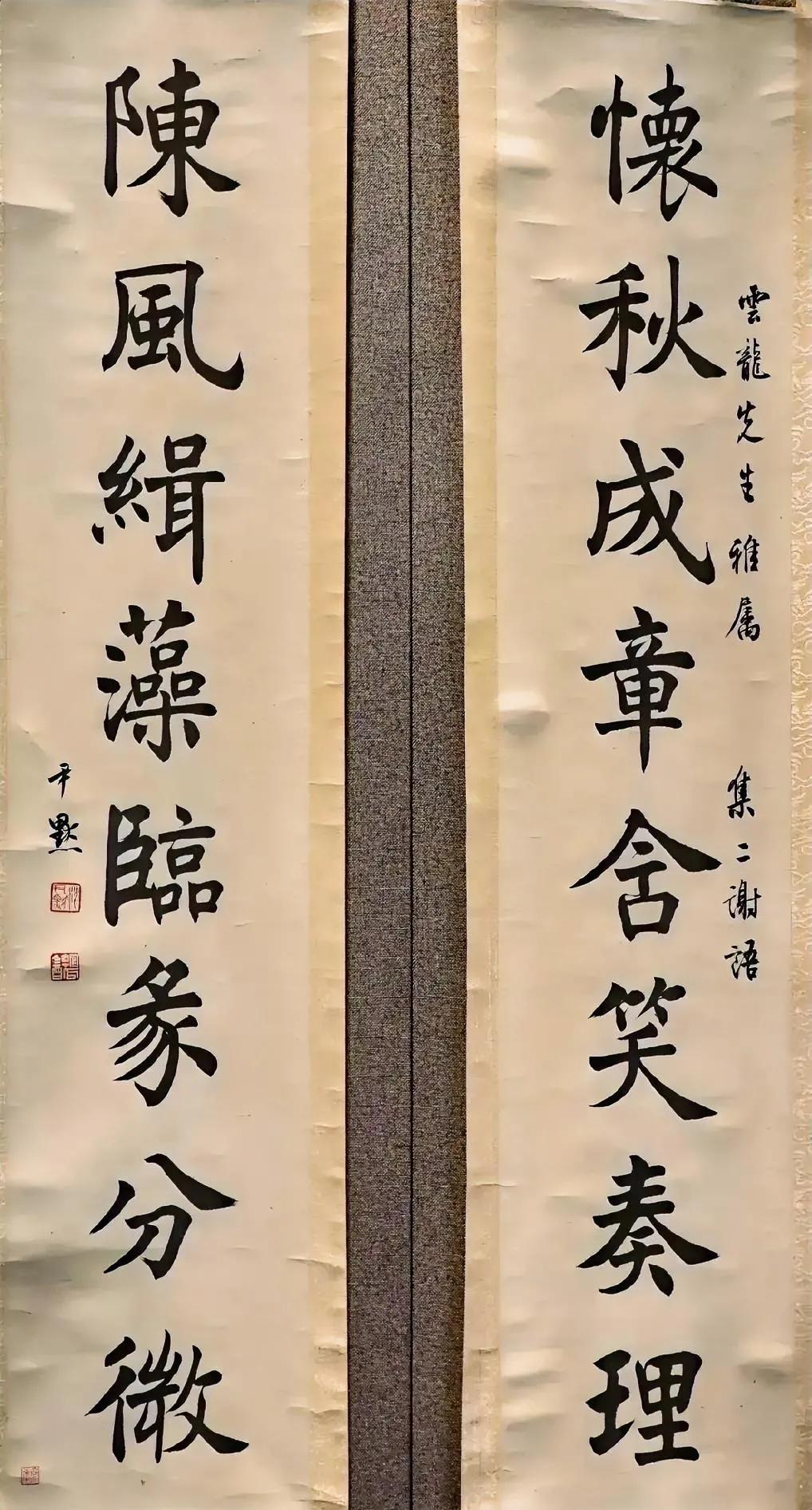

![万家灯火!这字能给打90分吗??请书法大家给予评论![比心][比心][作揖]](http://image.uczzd.cn/13873931716207367699.jpg?id=0)

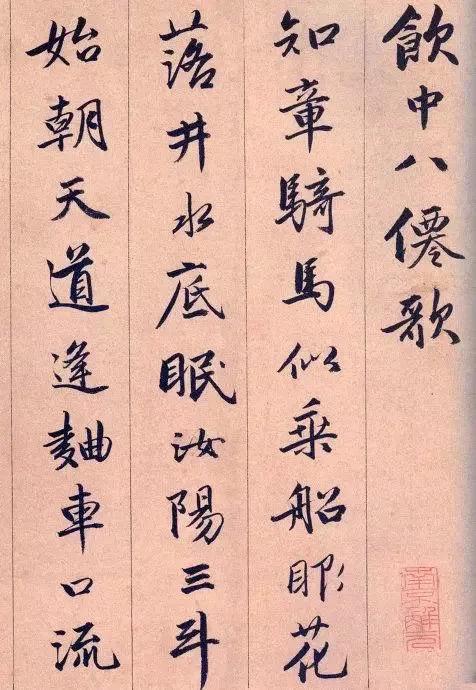

艺林信步

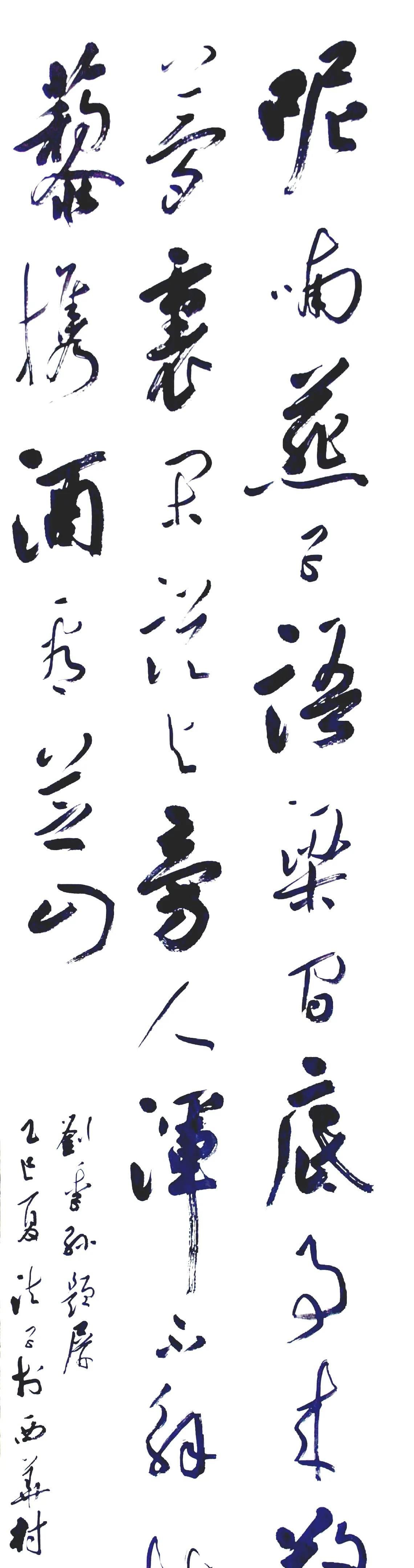

无意之中写就的都具自然气象,无做作。无意做书家,却成了大书家!而今,乱书,丑书,狂书,射书…都是故意造作,堪比游戏,成为笑谈!