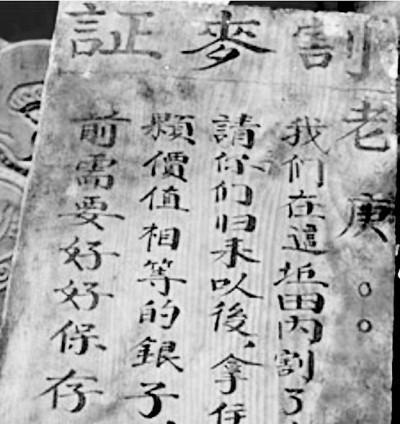

1935年,红军翻过松潘草原后,当地藏民发现田里青稞被收割了。藏民们便以为是红军不问自取,私自拿走了粮食。 主要信源:(《四川日报》——《三块木牌与三代守护》;人民网——《一块红军"借粮牌"的85年时空对话》) 2016年夏天,四川阿坝藏族羌族自治州松潘县的阳光格外炽热。 藏族老阿妈仁青卓玛指挥着儿孙翻修祖屋,当最后一块隔板被拆下时,裹满油污的木板露出暗红色字迹。 孩子们随手要扔掉这块烂木头,老人却用衣袖反复擦拭板面。 上面分明是汉字写成的账单:"借得老庚家青稞一千斤。红军供给部。" 这个发现惊动了整个村庄。 县档案馆人员带着放大镜赶来,在虫蛀的木板左下角找到朱砂印迹,那是八角帽形状的模糊戳记。 松潘县志办主任当场确认:"这是红一军团供给部的印。" 在场干部立刻表态:"阿妈您下午就去县里办手续,国家全额兑付。" 儿孙们喜笑颜开计算着千斤青稞的价钱,仁青卓玛却把木板紧紧抱在怀里:"红军不欠我们了。" 这声拒绝像颗石子投入历史长河,荡开八十年前的涟漪。 1935年8月,松潘草原翻涌着诡异的绿浪。 连续三十天暴雨让沼泽化成吃人陷阱,草甸下暗藏吞噬生命的泥潭。 走在队伍中间的炊事员老周回忆:"刚拉住陷进泥潭的小战士,转头就看不见背锅的小王了。" 饥饿比沼泽更可怕。 出发时的米袋早空了,战士们腰间挂着草根捆,卫生员每天忙着抢救误食毒草的战友。 皮带煮烂的焦糊味飘满宿营地。 毛尔盖的青稞田像神赐的救赎。 可田间空无一人,土司早把"赤匪吃人"的谣言撒遍草原。 藏在山里的藏民旦增扒开树丛偷看,却见红军挥镰动作比牧羊女还利落。 晒场上堆起金山似的青稞垛,每块田头插着写藏汉双语的木牌:"得贵家三亩,收四百斤"。 老庚(藏语"汉人朋友")抱着木板躲进山洞,木牌上朱红印戳烫得他心慌。 山下晒场传来歌声:"收割时莫伤青稞根..."藏调汉词在峡谷回荡。 二十天后红军开拔,老庚壮胆回村,发现粮仓锁头完好,青稞堆下压着盐砖。 这是红军跨过巴朗山用绑腿背来的军需品。 此刻坐在阳光里的仁青卓玛摩挲着木板边缘:"公公说红军割完麦子,在田里种了萝卜苗。" 来年开春,藏民们对着破土的新苗跪拜天神。 没人知道这是红九军团炊事班留下的种子,更不知道毛尔盖的粮袋支撑着红军走出死亡陷阱,最终抵达延安。 木板在岁月里隐身八十年。 它当过猪圈顶板,做过灶前挡灰板,被油污浸得看不出本色。 2016年文物专家用热成像扫描,板心纹路间浮出铅笔写的补充记录:"另欠盐五十斤"。 原来当年红军折返毛尔盖补给时,给留过粮的人家都补了盐。 这段秘辛被收藏在中国革命军事博物馆第17号档案盒。 "我们不图什么。" 仁青卓玛把木板捐给县里时,手指划过红军当年割麦的位置。 这里早已建起"青稞博物馆",门口石碑刻着借粮路线图。 当年千家万户的木牌多数进了灶膛,唯这块渡过战火、躲过浩劫,终于等来它的时代。 馆里参观的学生总缠着讲解员问:"红军后来还盐了吗?" 工作人员笑着指窗外,川西北千亩青稞基地正随风翻滚金浪,科技特派员全是穿便装的军农专家。 当松潘草原变作有机农场,当牦牛奶酪销往全球货架,仁青卓玛在村口晒秋的藏毯上捻着青稞穗:"盐化在茶里,恩情种在心上。" 木板在防弹玻璃里折射阳光,照见1935年的汗珠与2020年的麦芒在时空里相认。 对此您怎么看? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!