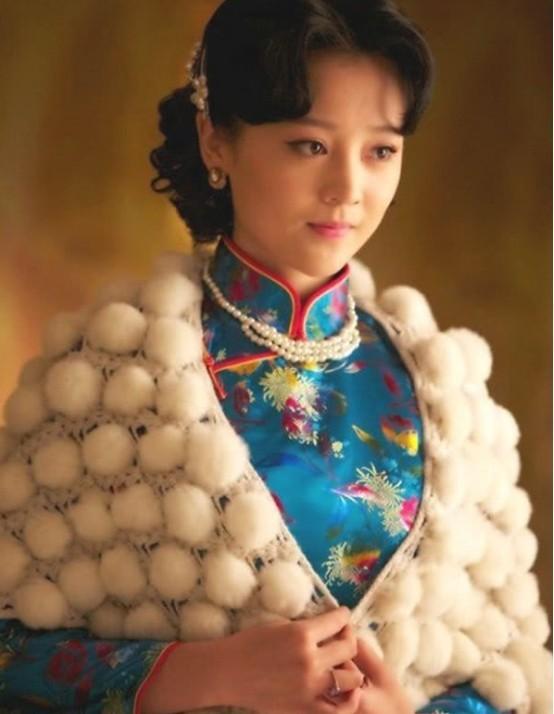

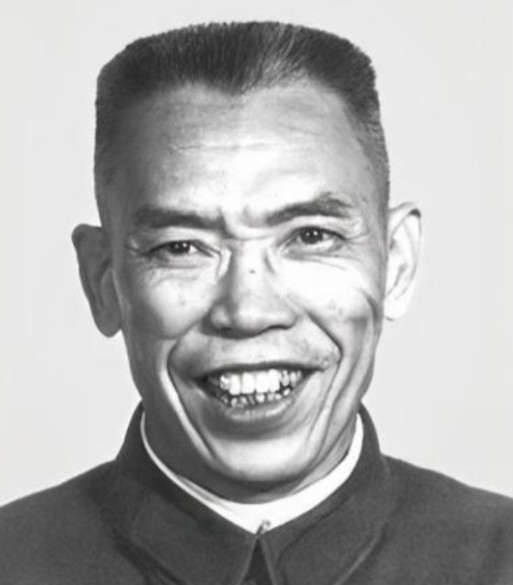

62年末代皇妃收到溥仪的一封来信:我马上要结婚了,她该如何回复 “1962年4月16日,北京长春路16号,玉琴姐,信到了,说是溥仪写的。”年轻同事把淡黄色信封放到桌上后转身出了门,办公室又恢复了寂静。李玉琴捧着信封,纸张略带潮气,墨迹却分外清晰——“我已决定与护士李淑贤完婚,望你知悉。”短短一句,把她拉回了十九年前的宫墙深处。 窗外槐树抽新芽,李玉琴却停在原地良久。她当然早知溥仪获特赦后会再婚,但当“马上要结婚”五个字真正摆在眼前,心头还是一沉。不是酸楚,而是某种尘埃终落地的感觉:漫长的羁绊,终于彻底结束。那一刻,她突然想起1957年春自己独自敲开抚顺市河北区人民法院那扇门时的踌躇——如果当年没有那份判决书,今天的信恐怕又是一重枷锁。 思绪跳回1943年盛夏。长春南岭女子优级学校的十四岁女生收到“明日去照相”的通知,她挑了最鲜艳的碎花上衣。没人告诉她,那张照片将被送到伪满皇宫,也没人告诉她,一个傀儡皇帝正挑选“年岁幼小、好训服”的新妃。她被选中,仅因“看上去单纯”。溥仪后来在《我的前半生》中写到:“只要功夫做得好,总能把她再训练回来。”这句话,李玉琴多年后才读到,读完只淡淡说了句:“他选的不是妻子,是工具。” 入宫不过三年,规矩却堆出一座山:不许替娘家托事;不许私存钱;不许说谎;一日三餐单独用膳。两人五六天见一次面,连“夫妻”二字都显得奢侈。1945年8月,日本投降,溥仪仓皇出逃,李玉琴被丢在吉林临江。那时她才十七岁,第一次体会到自由原来伴着惶恐:昔日的贵人,转眼成了手无寸铁的普通女孩。 幸运的是,她在八路军队伍里呆了半年。战士们端着大碗高粱米饭,笑着递给她:“贵人也得吃饭嘛。”这句玩笑令她放下了顾虑,也打开了心门。部队里的歌声、行军的脚步、夜校的油灯,让她明白世界早已换了天。一句句“同志”叫得响亮,她心里那个“皇妃”的影子便淡了。 1956年冬,她鼓足勇气递上离婚申请。改造所管教担心影响溥仪思想,劝她再等等。她笑着摇头:“等不起,也不想等。”最终,1957年5月20日,抚顺市河北区人民法院宣判:“准予原告李玉琴与被告爱新觉罗·溥仪离婚。”判决书用黑色钢笔字写就,端端正正。她离开法院时天正下小雨,冷风钻进脖子,却觉得肩头空前轻松。 之后的日子并不轰轰烈烈。她在长春市图书馆做管理员,整理报刊、贴分类号,偶尔给读者推荐《资本论》或《红楼梦》。1958年,她与省广播电台的工程师黄先生结婚,一年后儿子出生。日子平淡,平淡却实在。她常想:若无那场离婚,自己的名字可能永远绑在末代皇帝的故事里,而今天,她只是图书馆的李阿姨。 再把目光移回1962年这封信。溥仪说自己遇到一位温和善良的护士,却担心出身问题。“门第观念仍萦绕他心。”李玉琴心中微叹,提笔回道:“不必计较家世,你要的是真诚与共担。”寥寥数语,没有怨,也无悲。她知道,这是对旧日全部情分最妥帖的告别。 信寄出半月,溥仪回条短笺:“承你鼓励,已定婚期,愿你安好。”事情就此画上句点。李玉琴把两封信一并放进抽屉,锁好,拿起文件夹去上班——还有三箱期刊等着录入卡片。午休时,同事问她吃什么,她笑答:“馒头就咸菜,挺香。”往事如影,却不再缠身。 1959至1988年,她先后被推选为市政协委员、省政协委员,参与整理伪满史料。有人好奇她为什么愿意一次次讲述那段经历,她耸肩:“这是历史,也是警醒。”偶尔夜深,她会抚摸沙发扶手,自言自语:“我比婉容、文绣、谭玉龄都幸运,因为我遇到了一个新中国。”语气淡,却透着笃定。 2001年初秋,李玉琴病逝于长春,享年七十三岁。葬礼很简单,一束白菊,一支小提琴曲。朋友们悄声说:她不过想当个普通人,而她做到了。不得不说,这份“普通”,比帝王之家那些虚妄排场,更显珍贵。