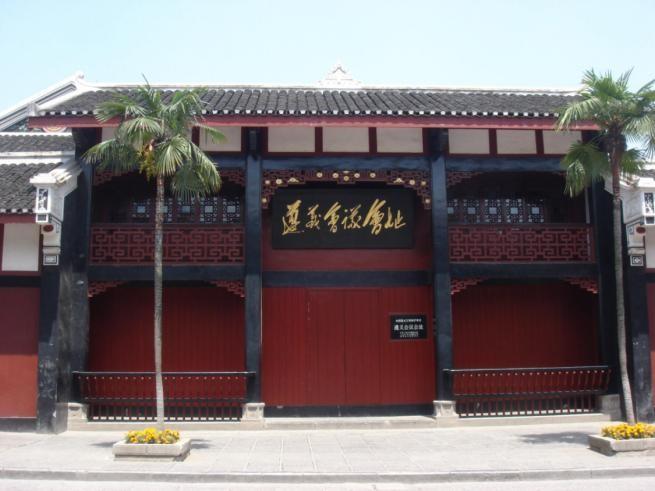

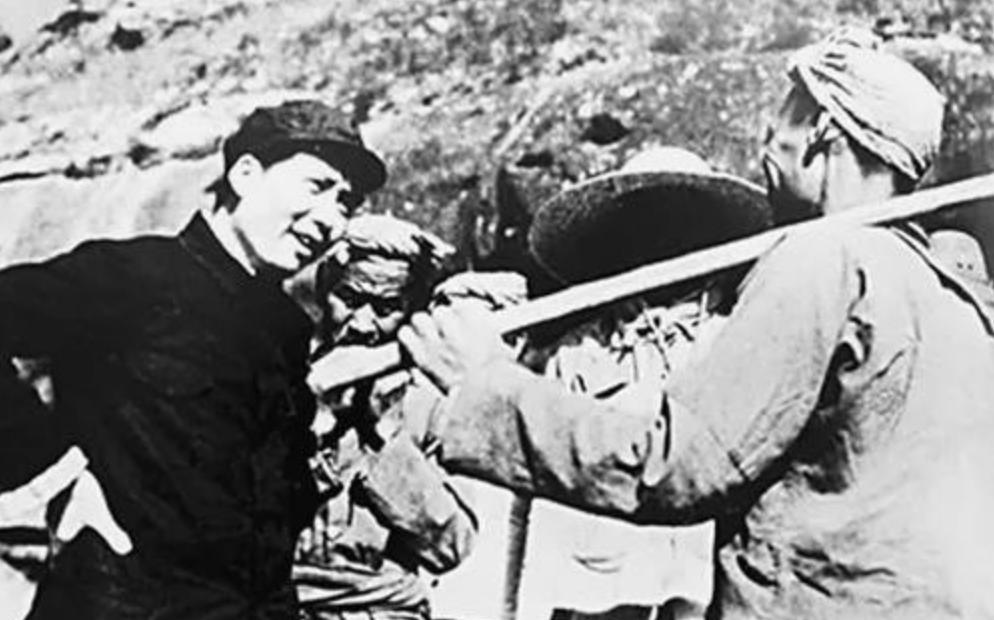

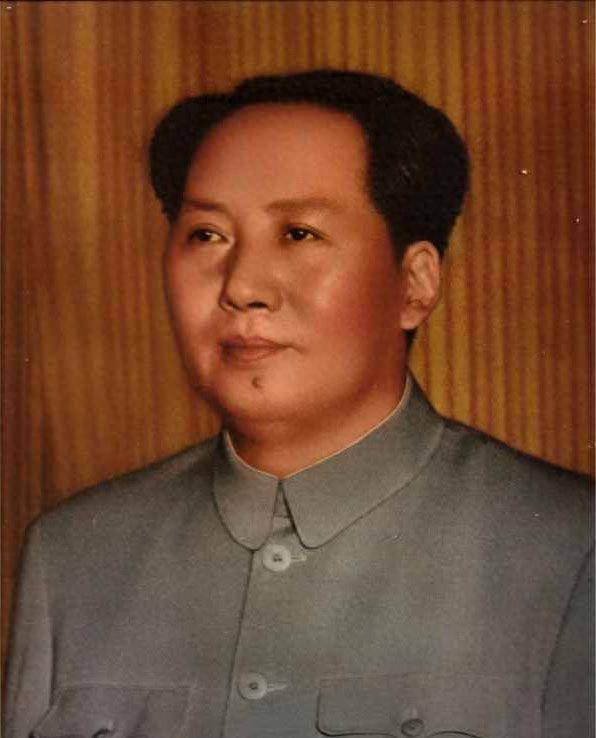

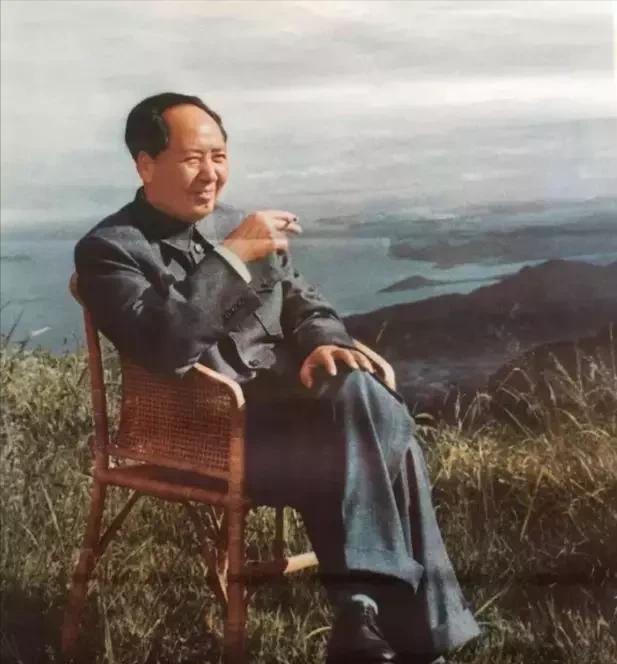

58年毛主席去济南,点名要见陈昌奉:帮忙找下胡长保的家人在何处 “主席,陈昌奉来了。”——1958年9月15日济南军区礼堂外,传令兵小声通报。毛泽东放下手中的材料,起身快步迎了出去。同行干部一愣,没想到他会亲自出门。 多年未见的旧部忽然站到面前,握手时二人都没先开口,眼圈却先红了。陈昌奉当年离开中央首长身边,仅21岁,转去红军学校深造,一晃十二年,已是济南军区副司令。毛泽东拍拍他的臂膀,语调轻快又带点嘱托味道:“干得不错,继续往前走。”随即压低声音,“我有件事,得劳烦你。” 事情指向一个尘封的名字——胡长保。听见班长名字,陈昌奉立刻挺直腰板。这位班长在川西化林坪用身体扑向炸弹,把毛泽东推入草丛,永远留在了山顶。那是1935年5月,大渡河刚被红军攻克,部队正往北突进。十几秒的迟疑,就可能全军被堵死在河谷。毛泽东坚持前往前线观察,一刻不停。警卫班一路警惕,胡长保最警觉,他习惯把首长置于视线中心。 那天午后,天极蓝。队伍席地休整,不过几分钟,敌机轰鸣劈头而来。子弹扫射、炸弹翻滚。爆炸点距毛泽东不足三十步。胡长保不喊口号,也不犹豫,直接把人推翻在地,自己迎了上去。尘烟散后,他胸腹多处贯穿,大口喘着血沫。“主席……您没事吧?”仅这一句,他再无言语。毛泽东跪在地上,握紧班长手臂。昏暗暮色下,他第一次在战士面前失声落泪。 胡长保生于1912年江西吉安,赤贫人家。18岁入红军,很快被选到中央警卫团,因身形灵活、射击稳,被任命警卫班长。平日操课,他拿自己的口粮补贴体弱的新兵。老战士回忆:“班长一句重话,都带笑容。”可在生死关头,他又最够狠。 长征过金沙江后,战士们衣衫破烂。胡长保把仅剩的一块麻布撕成条,包在毛泽东脚踝上,那脚掌早被裂石磨出血。朋友劝他也裹一块,他摆手:“班长就要看住首长,两只眼睛只盯一个人。” 1935年6月3日凌晨,警卫员们用青松枝和草皮在山顶垒成一座小坟。毛泽东低头摘帽,站在坑前,沉默良久,然后亲自挥锹培土,足足十余锹,这是江西乡俗里对亲人最深的怀念方式。陈昌奉在旁边看得清楚,眼泪湿透衣襟。 红军北上后,胡长保的墓渐被风雨掩埋。抗战、解放,两度烽烟,经纬线拉到北京,胡长保的身影却未被遗忘。新中国成立后,毛泽东并未为自家牺牲亲人忙建墓园,可提起胡长保,他总要顿一顿神。斯诺1965年再访中南海,问到生死话题,毛泽东侧头想了想,才说:“有人替我挡过炸弹,血溅在我身上。” 1958年济南的那场重逢,让寻找班长亲属成了陈昌奉未来二十年的心事。他手握军区资源,仍跑遍吉安数十乡镇,查族谱,问老人,走田坎。有意思的是,老区百姓听说此事,纷纷帮忙,却始终找不到确切线索。吉安在战争年代多次易手,户籍屡被焚毁,有人全家外迁,也有人战死外地。线索断断续续,像深山小路突然没了尽头。 1970年代后期,陈昌奉升任江西省军区司令,更方便调取档案。他甚至请人参照1930年前后吉安人口统计,按阡陌分组排查“胡氏”家庭;又通过民政系统寻找解放初期优抚对象,仍旧空白。遗憾的是,他病逝于1986年秋,临终还告诉子女:“答应主席的事还没做完,继续找。” 1990年,四川荥经县政府组团进山,目标是在化林坪一带寻找无名烈士墓。老人杨其寿提供关键信息:他童年曾目睹红军掩埋一位牺牲的警卫班长,墓旁有青松。调查组靠着这句话,披荆斩棘,终于在乱石堆下发现一处残破土丘,拓出当年木牌残痕。经考证、化验,确定正是胡长保。 烈士遗骨被迁入荥经县烈士陵园。墓碑正中刻着“中央红军毛泽东同志警卫班长胡长保烈士之墓”,碑阴还镌刻了陈昌奉生前用铅笔写下的一行字:“班长,我们没忘记你。”碑成那天,不少老兵胸前奖章叮当,站得笔直,无人说话,只能听到松林里的风声。 2005年,纪念馆在县城落成,展陈的第一件实物就是那段炸裂的石板碎片。参观者里,常有灰发老人抚碑久久无语。志愿者说,每到清明,外地游客里总有人提起陈昌奉,说他为找班长耗尽后半生,这条线索本身,就是一段军人情义。 遗憾的是,胡长保家属最终仍未找到。可他的名字已被镌刻入川西群山,也写进军史档案。有人感慨:“没有家庭信息的烈士,像没写完的句子。”可换个角度想,有多少革命者把生死、姓名、住所,都交给了信仰。名字或许散落,可精神早已融进共和国版图。 如今,化林坪那颗老青松仍在,每逢雨天,松针滴水敲打墓顶,声声清亮。有人路过会放下一支野花,没署名。也许正如毛泽东所言,决定胜负的往往是千千万万无名英雄。胡长保、陈昌奉,这一位舍身,一位守诺,用截然不同的方式证明了这一点。