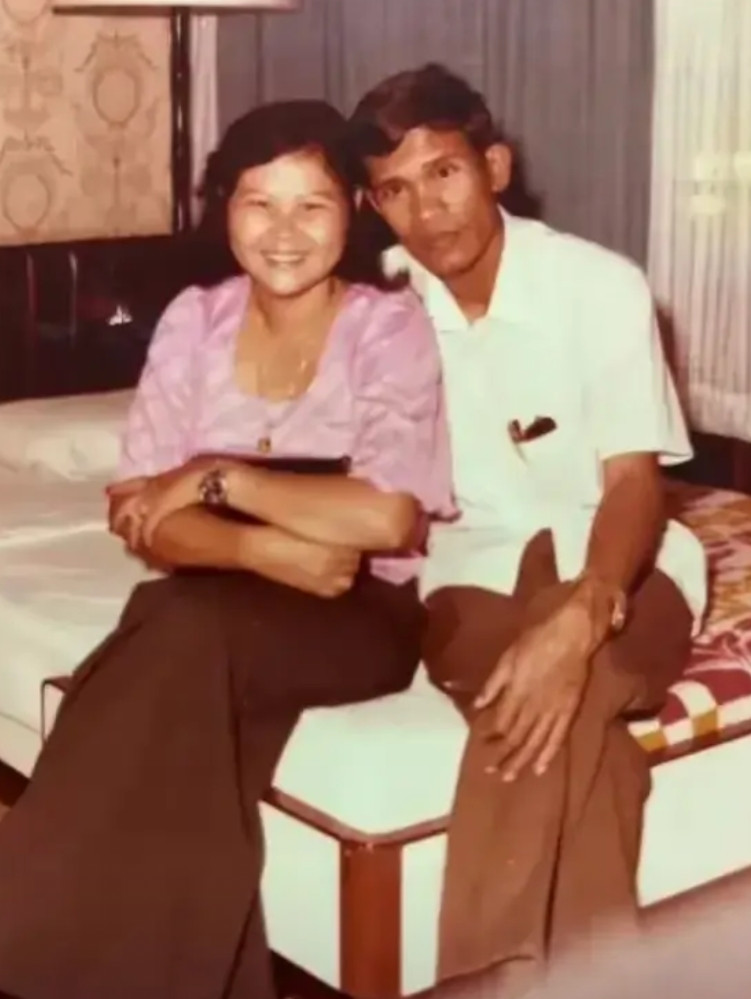

1972年,知青张援朝去看望干妹妹陈春玲,谁知,陈春玲红着脸说:“我这病,你娶我就好了!”张援朝父亲听说后,板着脸说:“娶了她,你还能返城吗!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1972年冬,陕北高原的寒风一如往常地凛冽,黄土坡上覆盖着薄雪,一切都显得安静而苍凉,那年,北京知青张援朝已经在延川县孙家沟插队四年了,他的棉袄早已磨破,鞋底缝了又补,但每日的生活仍照常进行,他和村民一起下地劳动,晚上回到窑洞里,用煤油灯照明,记录工分、批注学习笔记,日子艰苦,却也充实。 他并不孤单,那批1969年从北京来的知青,和他一起乘坐绿皮火车,穿越千里来到这片土地,他们带着理想,也带着文化,他们是城市教育的产物,而村庄里,大多数人连自己的名字都不会写,特别是年轻女性,识字的更是凤毛麟角,据当时延安统计,15到20岁的女性文盲率超过七成,张援朝很快意识到,除了劳动,他们还有另一项使命——带来知识。 扫盲班在村里悄然兴起,张援朝和其他知青一起,利用晚上时间在窑洞里教村民识字,他们用地上的木棍当笔,用废纸反复写字,内容从“人、大、土”这些基本汉字开始,慢慢扩展到简单的句子,村民们很认真,即便白天干了一天的农活,晚上仍然坚持来学习,尤其是年轻的姑娘们,她们从未接触过文化,现在却对这些字句充满渴望。 陈春玲是其中最用功的一位,她不识字,家里穷,兄弟姐妹多,平日干重活不含糊,学习也格外刻苦,她开始时连“口”字都分不清,但不过几个月,已经能读报纸上的简短段落,她的进步让人惊讶,也给了张援朝极大的鼓励,他们不是老师和学生,更像是两个互相扶持的人,在土地与文字之间,共同寻找生活的意义。 1971年秋收后,村里缺记工员,这个岗位不仅有稳定的工分,还要负责记录生产队成员的劳动情况,过去都是由识字的男性担任,但这次,陈春玲被推荐了上去,她成了村里第一个女记工员,从一个文盲姑娘变成了掌管笔墨的人,知青们为她骄傲,村里人也纷纷称赞她能干,这一变化,不仅是个人命运的转折,更是文化启蒙最直观的成果。 整个延安地区,像陈春玲这样的例子并不少见,知青们在各个村庄创办了超过12万所扫盲班,帮助150多万人脱离文盲状态,这些数字在当时并不为人所知,但每一个数字背后,都是一个人、一户家庭甚至一个村庄的命运改变,知识不再是城市的专属,它穿越黄土高原,落在了每一个渴望改变的人身上。 可现实并不总是温情,1973年,国家开始酝酿让部分知青返城的政策,插队五年以上的知青,有机会通过招工、上学、参军等方式回到城市,消息一出,村里不少知青开始犹豫:是留下,还是回去?张援朝也陷入了思考,他是工人家庭出身,父母在北京等着他,生活虽然不富裕,但至少稳定,如果在农村成家立业,意味着可能永远失去返城的机会。 知青与村民之间的关系也开始变得复杂,感情在长期相处中悄然生根,但很多知青不敢承诺未来,他们知道,婚姻意味着不仅仅是情感,更是一种选择,一种对命运的押注,据统计,1968年至1978年间,全国约有150万知青与当地农民结婚,有的是真情所至,有的则是因为责任、家庭或现实所迫,但这段关系多数并未善终,尤其在返城潮来临之后,很多婚姻以分离告终。 张援朝最终选择了回到北京,他通过推荐考试,进入了首钢工作,那时,他已经25岁,身边的很多知青同伴也陆续返城,孙家沟的生活留在了记忆里,那些夜晚的煤油灯光、冻得通红的手指和泥泞的小路,一一刻进了他的人生底色,他并没有忘记村庄,也没有忘记陈春玲,只是命运的路口,他选择了另一条方向。 而陈春玲的生活也继续向前,1975年,她被推荐到县里的师范学校学习,后来成为了一名小学教师,她的识字能力、记工经验以及知青们留下的影响,成为她走出村庄的资本,她没有离开家乡,却用知识改变了自己的命运,她教出的学生,后来也有走出延安的,有的成了干部,有的成了企业家,她像一颗种子,在黄土地上发芽,又将更多种子洒向了远方。 时间过去了几十年,孙家沟如今早已不复当年的模样,村里通上了柏油路,家家户户盖起了砖瓦房,政府的苹果种植项目让这里成了远近闻名的富裕村,村民的人均年收入超过一万元,教育也不再是奢侈品,孩子们可以上学,有的还考上了大学,曾经需要煤油灯和口头传授的扫盲课,如今已变成了课堂上标准化的课程。 张援朝在2019年重阳节回到孙家沟,他站在已经翻修过的村委会前,看着村民递来的那张1972年的老照片,照片上那个梳着麻花辫的姑娘笑得灿烂,他没说话,只是轻轻点了点头,那笑容像是对过往岁月的回应,也像是对未来生活的祝福。 信息来源:《中国知青下乡运动史》