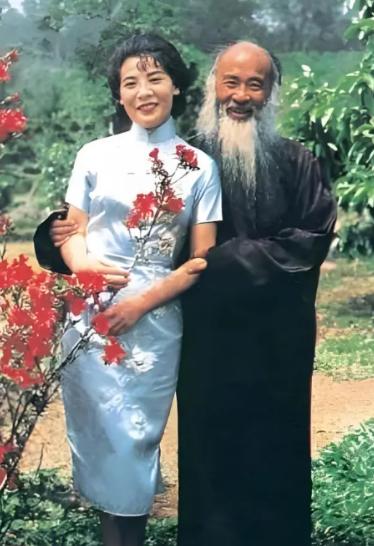

1922年,15岁的黄凝素与张大千结婚,相伴25年生了8个孩子,没想到,就在她把孩子都抚养成人后,40岁的黄凝素不顾张大千的极力挽留,执意离婚,这究竟是为什么呢? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1943年的成都,春天尚未过去,张大千的画室里窗户半开着,阳光透过窗棂照在宣纸上,他正对着一张未完成的画稿沉思,宣纸上的墨迹晕得像一朵云,这时,一个十二岁的小姑娘走进了他生活的画面。 徐雯波出身贫寒,自幼父母去世,由姑妈一手带大,生活并不富足,但她的心里始终藏着一个关于画画的梦想,她在南开中学读书时,发现班上的同学张心瑞竟然是张大千的女儿,这个偶然的发现让她惊喜不已,她开始频繁地和张心瑞接近,只为能有机会走进那位她仰慕已久的大师身边。 机会很快来了,张心瑞终于答应带她去张家的“大风堂”,那天,徐雯波站在画室门口,眼睛闪着光,她看着墙上挂着的敦煌壁画临摹图,久久不肯移开视线,张大千注意到了这个神情专注的小姑娘,问了几句后,便破例让她留下来看画。 从那以后,徐雯波开始频繁出现在大风堂,她并不只是看看画、说说话,而是坐下认真临摹,每一笔都画得仔细,张大千渐渐发现,这个小姑娘虽然出身普通,却有一股难得的灵气,他开始愿意教她一些技法,不时指点几句,徐雯波学得用心,画技突飞猛进,纸上花鸟愈发有神。 战争的阴影并未远去,1945年,成都遭到日军轰炸,警报声响彻街头,张大千在家里忙着把画稿藏进陶缸,准备撤离,这时,徐雯波跑来告诉他,她家有防空洞,她拖着他穿过街道,跑向那处藏身之所,防空洞里潮湿发霉,她却从怀里掏出一盏油灯,让他继续画速写,在那样的环境中,她一点也不畏惧,还把自己那份口粮省下来给张大千吃,说老师身体好,画才能画得更好。 她的坚持与付出,张大千都看在眼里,他从未对哪个学生如此上心,两人之间的关系也因此悄然发生了变化,当时的社会对这种年龄差距悬殊的感情并不宽容,更何况张大千已有三任妻子,他们的婚事很快传开,成为上海滩的街头谈资。 1947年秋天,张大千和徐雯波在上海举办了一场盛大的婚礼,她穿着红旗袍,神情羞涩;他一身长袍,气度不凡,宾客满堂,宴席摆了几十桌,热闹非凡,这段婚姻因为三十岁的年龄差引来议论,许多人不看好,有人说她贪图名利,有人说他好色风流,但两人并未理会流言,开始了自己的生活。 不久后,局势变化,张大千决定离开大陆,1949年,他带着徐雯波以及前妻黄凝素的小女儿张心沛离开内地,途经香港,又前往印度,在印度的那段时间,他临摹了大量佛教壁画,与早年在敦煌的研究互为对照,这一阶段对他的画风影响深远,色彩和构图日趋大胆。 1953年,他们移居巴西圣保罗,张大千在那里购买了一块150亩的土地,亲自规划设计,建起了一座融合江南园林风格的中式庄园“八德园”,园中亭台楼阁、小桥流水,花木扶疏,仿佛将中国的诗意搬到了南美大陆,徐雯波在庄园中不仅打理日常事务,还协助他整理画稿、筹划画展,她的角色不再只是妻子,也是他的助手与伙伴。 他们养了许多中国植物,修建了画室,来访宾客络绎不绝,张大千在这里创作了大量作品,也在此接待了世界各地的艺术家,1956年,他们前往法国尼斯,会见了毕加索,那次会面成为东西方艺术交流的佳话,徐雯波在一旁记录对话内容,回国后整理成笔记,成为珍贵资料。 1969年,他们搬至美国旧金山,又一次打造了中西合璧的园林,这块位于郊区的土地视野开阔,四周林木环绕,环境宁静,张大千依旧亲自设计园林,将东方的曲径通幽与西方的开阔结合在一起,这座园林成为他晚年的又一个创作基地,他在这里继续泼墨挥毫,徐雯波则在一旁磨墨研纸,整理画作。 1978年,张大千因健康原因搬回台北,在外双溪建起“摩耶精舍”,“摩耶”取自佛教中“幻象”之意,“精舍”则指的是供修行之所,他希望在这里度过余生,园中布局依旧是他亲自设计,远山近水,皆有安排,这座园林不仅是他的居所,更是他艺术世界的缩影。 1983年4月2日,张大千在台北去世,享年84岁,他留下了一批又一批的画作,也留下了一个无比复杂的情感世界,他的前三任妻子都未能陪他走到最后,曾庆蓉早逝;黄凝素与他分道扬镳;杨宛君因健康原因留在内地,而徐雯波,则从他48岁一直陪到他生命尽头。 张大千临终前,将他七成的藏画留给了徐雯波,这不仅是财富的交付,更是深情的托付,她没有再婚,而是继续整理他的遗作,筹办纪念展,将他的艺术推向世界,她晚年常在画展上讲起他,语气温和,神情专注,人们说,她不是最出色的画家,却是最懂张大千的女人。