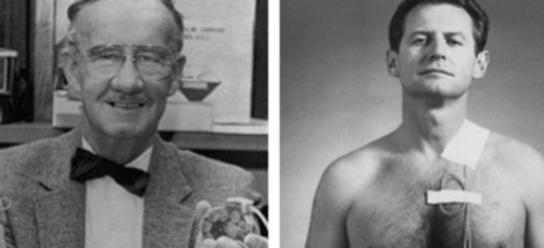

1956年,美国一名科研人员在进行实验时,错误地将1兆欧的电阻器当成了1万兆欧的电阻器,装在了记录器上,结果,记录器电路产生了节奏如同人体心跳的信号,自此,全球十个最伟大的工程学发明之一诞生了…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1956年春天,一个看似普通的实验室失误,悄悄点燃了人类医学史上的一场革命,那天,美国工程师威尔逊·格雷特巴赫正在组装一台用于记录心跳的电子设备,他伸手去抓一个电阻器,却不小心拿错了型号,本该是10兆欧的零件,他拿成了1兆欧,这似乎只是一个小小的技术差错,但当电路接通时,示波器屏幕上突然跳出了一个规律的“滴——滴——滴”信号,每次脉冲持续1.8毫秒,间隔正好1秒钟,那节奏,居然像极了人类的心跳。 对于一个熟悉电子信号的人来说,这种现象绝非偶然,格雷特巴赫意识到,这串脉冲,或许能用来刺激心脏,他并没有像多数人那样把失误当作失败,而是开始反复调整电路参数,尝试将这种脉冲转换为一种稳定的、可以植入人体的电刺激信号,他大胆设想,如果用晶体管缩小电路体积,再加上微型电池,是不是就可以制造出一种“电子节拍器”,直接在体内维持心跳? 这是一个大胆甚至疯狂的想法,在那个年代,心脏病患者面临的选择并不多,尤其是患有房室传导阻滞的人,他们的心脏可能在毫无征兆的情况下突然停止跳动,死亡率极高,虽然早在1952年,美国医生保罗·佐尔已经成功用外部电击的方法救活了因心跳骤停的病人,但那种设备庞大笨重,患者必须被固定在床上,电极贴在胸口,电流穿过皮肤带来强烈灼痛,几乎让人难以忍受,这种体外起搏器虽然能救命,却远远称不上“实用”。 格雷特巴赫没有医学背景,但他有工程师的执着,他自己在家中地下室反复试验,把晶体管、电池、电极组合成一个可以携带的起搏装置,那时候的电池技术还很落后,最常见的是锌汞电池,使用寿命最多两年,而且体积庞大,他不断寻找更耐用的电池材料,最终锁定了一种新型锂电池,不仅体积更小,寿命也可以延长到十年以上。 就在格雷特巴赫埋头试验的时候,远在瑞典的医生阿克·森宁也在与心脏病做斗争,1958年10月,他为一名叫阿尔内·拉尔森的工程师进行了一次大胆的手术,拉尔森患有严重的房室传导阻滞,几乎每天都会出现数次心脏停跳,森宁和他的工程师团队将一枚金属圆盒装置植入拉尔森的胸腔,电极直接与心肌连接,设备启动的那一刻,拉尔森的心脏重新跳动起来,这是世界第一例植入式心脏起搏器手术。 虽然那台设备只工作了几个小时就失效了,但它证明了一件事:人类真的可以通过电子设备,控制心脏跳动,拉尔森此后反复接受手术,总共更换了26台起搏器,他活到了86岁,这段经历,堪称一部人类起搏器技术发展的活教材。 与此同时,美国医生西摩·弗曼也在进行一项关键性的尝试,他发明了一种经静脉插入的电极导管,能够通过手臂的血管进入心脏,而无需开胸,这项技术的出现大大降低了植入手术的风险,也让起搏器安装变得更加便捷,起搏器由此从“手术级”设备,逐渐向“日常型”装置转变。 到了1970年代,锂电池的广泛应用彻底改变了起搏器的寿命问题,设备体积进一步缩小,植入手术的频率也大大减少,病人不再需要每隔一两年就接受一次开胸手术,更不用背着沉重的外部电源生活,起搏器从此真正成为一件“可长期携带”的医疗器械。 技术进步从未止步,到了21世纪,起搏器不再只是简单地维持心率,新一代设备开始集成微型芯片、遥感天线,甚至能够根据人体的活动状态自动调整心率,例如,当病人运动时,设备会自动加快心跳供血;在睡眠时,则进入低功耗模式,帮助身体休息恢复,某些型号还能无线发送数据,帮助医生远程监测病人状态。 2013年,全球首款“无导线起搏器”问世,重量不到2克,通过导管直接植入心脏,病人术后第二天就可以下床活动,这项技术进一步减少了感染和电极移位的风险,也让起搏器几乎完全“隐身”在人们的身体内部。 更令人惊奇的是,起搏器的应用范围也在不断拓展,一些设备被用于治疗心力衰竭,能够同步刺激左右心室,让整个心脏在0.01秒的误差范围内协调跳动,还有的装置被用于神经疾病治疗,如迷走神经刺激器,可以缓解抑郁症症状,并自动生成治疗数据供医生分析。 如今,每年全球约有150万人接受心脏起搏器植入,中国患者的平均使用年限已经接近十年,人类从最初用电火花刺激青蛙腿,到今天微型化、高智能的电子心脏,走了整整两个多世纪,令人感慨的是,这条技术之路,并非始于某个宏大的研究计划,而是从一个工程师手中的电阻器拿错了型号。 信息来源:陕西科技报——心脏起搏器的发明;光明网——世界科学史上十大“最意外的发明”