双木三林G1这个产品我算是期待已久,也许是因为外壳尺寸较小、或者说在一堆分体式系统里并不惹眼,很多用户经过双木三林展位的时候并没有注意到G1这个独立时钟,但我基本上每次都有关注,直到深圳SIAS展会时,尘埃落定的声音表现令我非常惊喜。工程机刚亮相时,当时因为双木三林并没有公布G1的定位,虽然说尺寸是比较接近PL系列,但在搭配VMV套装的时候也有着非常出色的表现,我对它的预期是可能高于PL系列、略低于VMV的定价,但最终2.9K的这个定价、以及在我收到正式版机器后介入自己的系统进行试听时,我第一时间给我自己小群里的朋友们留言说,这是一个可以人手一台、值得每个台式系统玩家种草的好机器。

鉴于我的读者里可能玩便携HIFI、以及偏一体机的用户居多,所以我这里还是得大概讲一讲“时钟”是个什么东西。独立时钟也许你并没有接触过,但是“时钟”这个东西本身在HIFI系统里是必要存在的一环,不论便携还是台式均是如此,对于没有深入了解过时钟信号的玩家而言,你也一定听说过“晶振”、“飞秒级晶振”等词汇,包括类似于“低Jitter”之类的字眼,他们的存在其实就是为了提升音源信号的时钟精度、而低Jitter可以理解为是一个优秀时钟信号所带来的指标结果。

追本溯源地来说,数字音乐的本质是将连续的声音波形,以每秒数万次的频率进行“采样”(比如CD品质是每秒44100次),变成一系列离散的数据点。重放时,解码器需要在一个绝对精准的时间点上,将这些数据点重新连接起来,还原成模拟波形——这个过程对时间的精确度要求极高,如果时间不准,重建波形时就会出现偏差,这种偏差就是“时基误差”(Jitter)。你可以把它想象成一份乐谱(数字信号)本身是完美的,但乐队成员(数字音频设备)的节奏不稳,有的抢拍、有的拖拍,最终演奏出的音乐就会混乱不堪,结果包括但不限于结像精度差、动态疲软、声场规模小等等,很多时候源头的东西差,会直接导致后端模拟设备的上限变弱、拖累整体的系统表现,而且并不是像有些用户说的一定要在大系统、或者分体式高端耳机系统里才能反映出音源的质量,其实便携里一样如此,比如节奏V3D正是出于时钟信号与供电层面的优秀,才可以成为一个横跨便携与音响领域的当红炸子鸡。

以上关于“乐队”的这个描述,其实是我用AI生成的,我个人觉得,也许我在标题里的这个描述更具象化,那就是类似于相机的影像系统,如果说一个时钟信号不够优秀的系统所反馈出来的声音就好比一张照片存在轻微的虚焦、或者快门速度太低而导致手抖带来的糊片,但乍一看仍是清晰的、却经不起细看,当我给我的系统加上双木三林G1时,给人的感觉就好像是把这张照片重新对焦、并且用三脚架来稳住了快门,结像、或者说声像这个词汇,在英文翻译里的词汇就是“image”,用image来描述相位或者声音结像的清晰度是一个非常生动的词汇,反之,如果你的照片虚焦、糊焦了,也会导致画面色彩、对比度、层次感都受到影响,正如一个系统的音源信号太差对整体声音带来的负面影响一般。

了解这一点,接下来你就能够直观感受到G1的作用,下面我们直接来看产品。

正式版的包装里会带一根国标电源线和一根BNC时钟线,不过如果你愿意在供电和时钟线上花点预算的话,也会带来可闻的改善。因为时钟这种设备本身不需要什么复杂的功能操作,所以G1的机身正面非常的简洁,尺寸与设计语言会类似于PL200的样式,上面有类似琴键的细节元素。

机身做工是肉眼可见的优秀,并没有因为价格的问题就在这方面缩水,全精铣出来的整块铝合金带来了很强的金属质感、表面的磨砂触感也非常细腻,底部做了悬浮避震+四点硅胶脚垫来减少桌面的共振。

背面的部分有四个时钟输出口,同时电源部分除了常规的AC输入以外也有一个DC电源口,支持9-15V的电压,手里有线电的朋友可以使用这个口来供电,正面的底部会出现代表直流供电的红灯,而蓝灯则代表交流输入。上图中的BNC线材是我自己原系统里用的,会改善一些声音的厚度与柔顺感,各位愿意折腾的话也可以多备几根BNC线,虽然对指标毫无改善,但会存在一些玄学层面的音色变化。

当然了,并不是所有的设备都支持外部时钟输入,你要看你设备的背面是否有BNC的独立时钟输入口,以双木三林的T2 CD转盘为例,它背面的两个BNC接口分别为时钟的输入和输出,接上去后要在菜单的“CLOCK IN”里选择10Mhz时钟,即可完成与G1的时钟同步。时钟的主要接驳方式是连接数播/CD转盘这种音源设备以及解码器设备、或者一些解码耳放一体机。

G1内置了一颗价格不菲的SC-CUT的OCXO恒温晶振,官方也明牌了它的采购价超过800元,这对于一个售价不到3K的设备来说是天价级别的BOM成本,更何况它并没有在其他配置方面缩水,且不说它高精度的外壳工艺,在供电部分还使用了知名的英国箭猪环牛来提升供电性能,并且还配置了4路的低噪声LDO稳压线路以及超级电容,不间断提供6μV级的供电环境。在通信基站、卫星导航、航空航天、高精度测量设备等对频率稳定性和信号纯净度有严苛要求的领域,OCXO是无可替代的选择。它在频率稳定性、相位噪声和老化率方面有着非常突出的优势,特别是其温度稳定性可达±0.1ppm级别,而这颗来自SC-CUT的晶振,时钟精度优于±3ppb,运行10年时间才会偏差1秒。相比便携设备里用的那种小颗粒飞秒晶振,恒温晶振会更吃供电的部署,并且达到最佳工况的时间也稍长一些,但说是长,其实几分钟就可以达到工作状态了。G1除了自身晶振性能的优秀以及供电上的用料以外,还为晶振做了一个独立恒温屏蔽罩,可以像一堵墙一样阻断外部热源、均匀内部温差,让晶振的恒温效果得到一个二次保障。

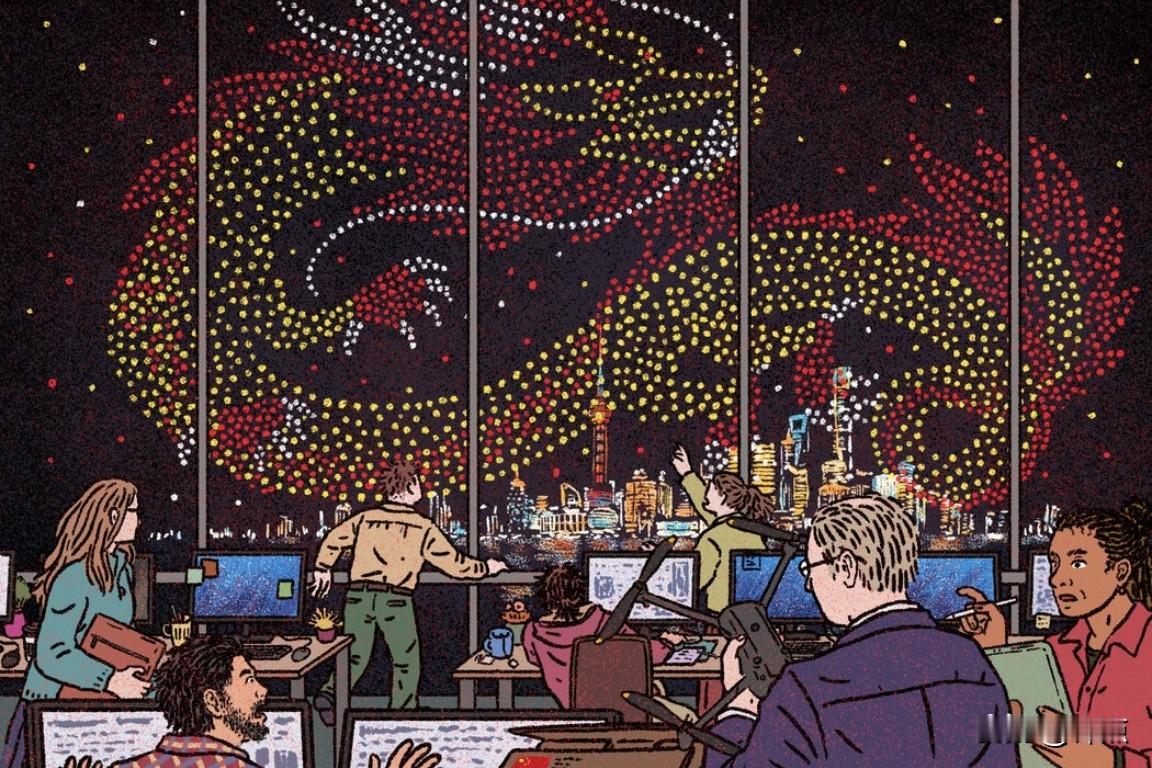

本文的主要声音参考设备是双木三林的T2,这里并不是因为它是双木三林的官方设备我才非得加进来搭配,而是因为T2作为一个本身具备高时钟性能、并且可以胜任数字界面的设备,它的数字信号处理、时钟精度本身就是自己的强项,如果售价2XXX的G1都能给T2带来声音的显著改善,那么它在其他解码器设备上其实是会有更强烈的提升效果的,而在实际的搭配中,它在接驳我的歌诗德X30、高登序曲Pro时对解码的改善效果比T2来的都要明显,所以如果你并不是一个独立数播/CD机的用户,以PCHIFI或者接驳便携设备做音源为主,那么G1是一个对你来说更有价值、效果更立竿见影的设备。

在展会上基于VMV分体式系统的声音变化,其实比单独接T2来的效果更强,当时给我的感觉就如同我前文描述的一样,虽然在关闭时钟输入时,VMV套装还是具备非常优秀的声音表现,但是展会受制于电源环境的关系,结像表现稍稍软糊、动态上限也不算强,工作人员在切换到时钟同步模式以后,声音就像立刻更“聚焦”了一样,结像轮廓更清晰、低频的中心点更明确,并且整个中低频的动态与透明度都更好了,声场的变化主要是纵深更推远、并且因为中低频结像的肥硕感削弱导致层次不足的问题得到了 改善,在横向规模不明显变化的基础上听感是更分明、器乐更有剥离感的。

而基于T2的变化,解码与耳放我选择了歌诗德的新款R30与钰龙PA1电源套装,参考耳机为HD490Pro,音箱部分则是搭配Chord BerTTi桌面纯后级与贵涵 LS35 45周年限量版,基于耳机系统和无源系统,我得到的结论是具备共性的,这里直接放一起来聊一聊。首先是能量分布的变化,在切换内外时钟输入对比后能发现,在内置时钟的表现下,原本的声音会有一些往中频淤积、声场纵深尚可,但是横向因为人声的突出而导致层次不够分明、高频器乐的结像离人声偏近,鼓声会显得重视打击感、但是瞬态表现有些粘滞。在切换到G1时钟输入以后,最直观的改善就是中频的密度并没有削弱、但是结像的实体感强化了很多,同时声场y轴的上下高度一下子拉开了,弦乐来到了它该有的更高的位置上,低频的中心聚焦感非常明确、瞬态的反馈非常清晰,听马久越《蜀山》中的那种密集小鼓点时的低频分离度与瞬态响应有非常明确的提升,而与展会现场分体式表现不同的是,G1此时对横向声场的拉宽是更直观的,正儿八经把规模给拉开了一小截。而基于这套“英国声”组合的无源喇叭,相比耳机系统改善更明显的地方在于声音的松弛感更好、高频安定感极佳,因为BerTTi本身是属于小功率耳放、而LS35限量版高达15欧的阻抗,所以这套声音如果是基于我平时PCHIFI的表现的话,声音在高频部分有些发紧,但G1的加入,我的音箱系统有了更为宽松的表达,在参考之余多了一些流畅感。

即便你看完文章依旧不理解时钟的工作原理,那么你可以就把G1当作是一个独立的数播、解码、耳放、界面这种大件设备去给你的系统做增量,而且往往外部时钟的加入不遵循“多个香炉多个鬼”的原则,它是几乎不会对系统原本的调音做任何破坏的,只增素质、改善能量感,不做“调味”,不那么讲究搭配与系统调试,是一个非常百搭的、几乎可以接近任何系统环节的设备,对于想要初入独立时钟之门、或者在音源输入条件受限的基础上想给解码器提升性能的用户来说,都是一个极具性价比、值得种草的一次“声音投资”。