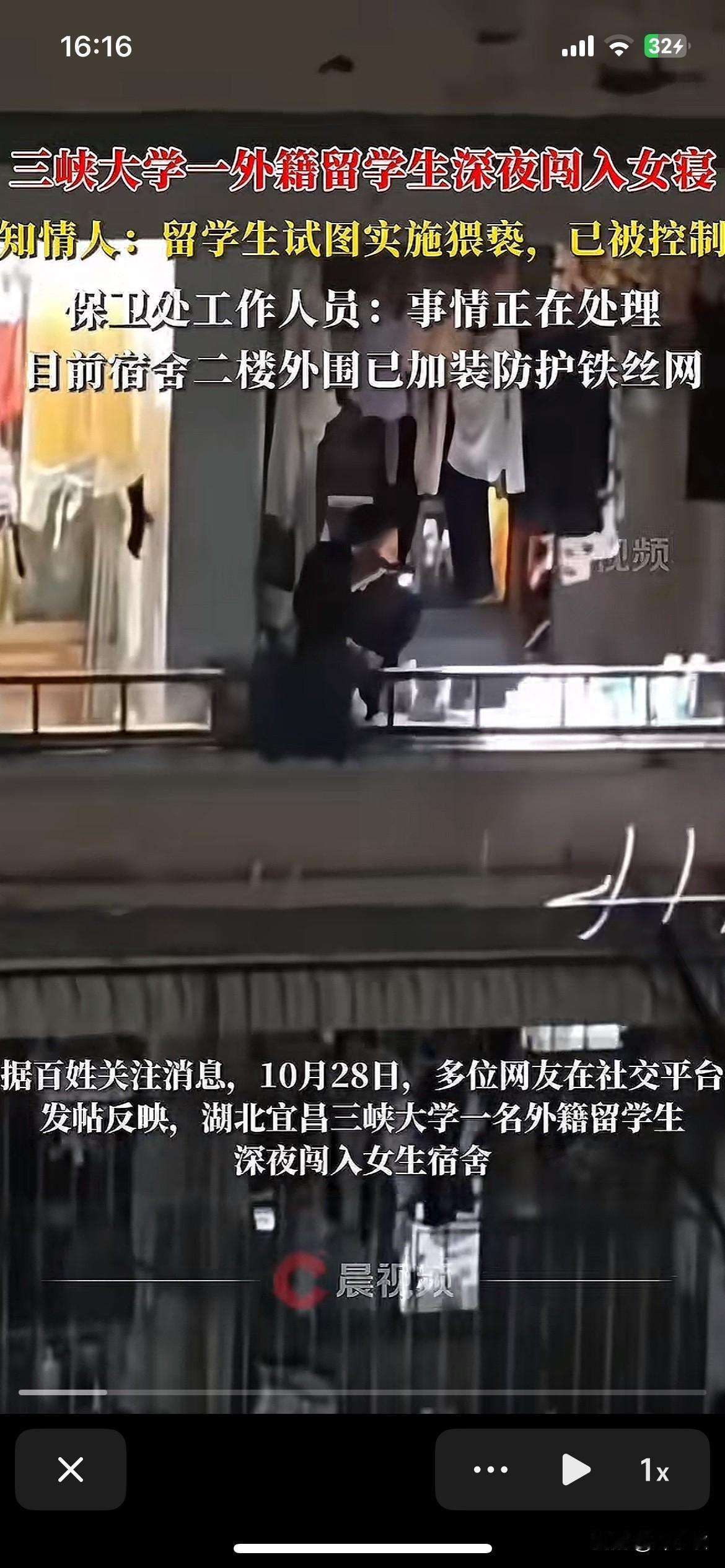

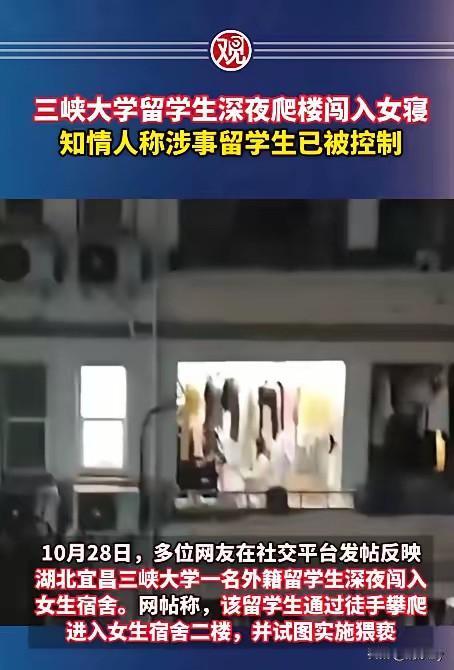

百姓关注报道,多名网友反映,近日宜昌某高校的南苑学生公寓。一个外籍留学生深夜闯入女生宿舍,试图实施猥亵。事发后,学校迅速控制了涉事学生,同时在宿舍二楼外围装上了防护铁丝网,记者也从校方保卫处证实了此事。

从应急处置的角度看,学校的反应不可谓不迅速——当天控制嫌疑人,第二天安装防护设施。但如果我们的思考止步于此,就可能错过更深层的问题:为什么我们总是在事发后才想起安装铁丝网?为什么我们的安全教育总是滞后于安全事故?

铁丝网在中国人的集体记忆里,从来不只是单纯的防护设施。它曾经圈起过农场、工厂,现在又来到了大学校园。当这根根铁刺缠绕在象牙塔的外墙,缠绕出的不仅是安全边界,更是教育困境的隐喻——我们试图用最简单的物理隔绝,来解决最复杂的人性难题。

这所大学的留学生公寓恰好与事发女生公寓相对而立。这种空间布局本身就在讲述一个全球化时代的故事:不同文化背景的年轻人聚在一起,本应是文明互鉴的契机,如今却演变成安全危机。不禁要问,在大力推进国际化的进程中,我们的高校是否真正做好了准备?是否建立了完善的跨文化管理机制?又是否在追求国际排名的同时,忽视了最基本的校园安全建设?

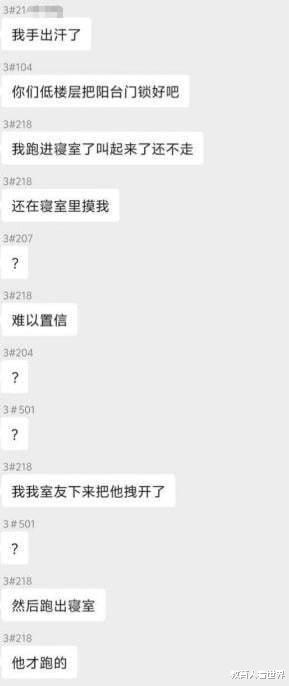

知情学生说,涉事留学生已被控制,但校方不让学生讨论,保卫处对此事不便明说。这种回应上的温差,暴露的不仅是信息发布的不协调,更深层次地反映了高校在面对涉外事件时的两难处境:既要维护校园安全,又要顾及国际形象。这种微妙的平衡术,往往让事情的处理变得扑朔迷离,也让公众对处理结果的公平性产生疑虑。

值得注意的是,这并非孤例。近年来,类似事件时有发生,每一次都在提醒我们:留学生的管理问题,已经不再是某个学校的个案,而成为整个高等教育国际化进程中必须正视的系统性挑战。当留学生的身份从文化交流的使者变成特权的象征,留学生的管理从一视同仁变成区别对待,问题的根源就已经超出了个体行为的范畴,指向了制度设计的层面。

教育的本质是教化,是引导,是让人明辨是非、知书达理。如果一个学生——无论他来自哪里——需要通过铁丝网来约束行为,那不仅是安保的胜利,更是教育的失败。真正成熟的教育管理,应该是在事发前就通过完善的制度、细致的教育培训、有效的监督,防止此类事件的发生,而不是在事发后通过加装铁丝网来亡羊补牢。

说到底,铁丝网防得住攀爬的手,却缠不住蠢蠢欲动的心。我们需要思考的是:如何在开放与安全之间找到平衡?如何在国际化与规范化之间寻求共识?如何在文化差异与基本准则之间划定底线?这些问题的答案,远比安装多少米铁丝网来得重要。

此时此刻,在全国各地的高校里,留学生们和中国学生一样,都在为自己的梦想而努力。他们中的绝大多数,都是遵纪守法的好学生。我们不能因为个别人的行为,就给整个群体贴上标签;但同样不能因为担心被贴上标签,就对个别违法行为网开一面。教育的公平性,恰恰体现在对所有人都一视同仁地严格要求,对所有人都毫无例外地依法管理。

望着新安装的铁丝网,我想起德国教育学家斯普朗格的话:“教育的最终目的不是传授已有的东西,而是要把人的创造力量诱导出来。”如果说铁丝网代表着已有的规矩和限制,那么教育要做的,就是在这些规矩之上,培育出更高级的文明素养和更深刻的跨文化理解。

终有一天,当我们的教育足够强大,当我们的管理足够成熟,这些铁丝网会像它们突然出现那样悄悄消失。到那时,守护校园的将不再是冰冷的铁刺,而是每个留学生心中那份对规则的敬畏、对他人的尊重、对文明的守护。那才是教育真正该有的样子。

最新通报,刚刚,三峡大学发情况通报,夜闯女寝的留学生已刑拘,校方开除其学籍。

(图源网络,侵联删)

![真是这样吗[思考]](http://image.uczzd.cn/10104978734360814617.jpg?id=0)