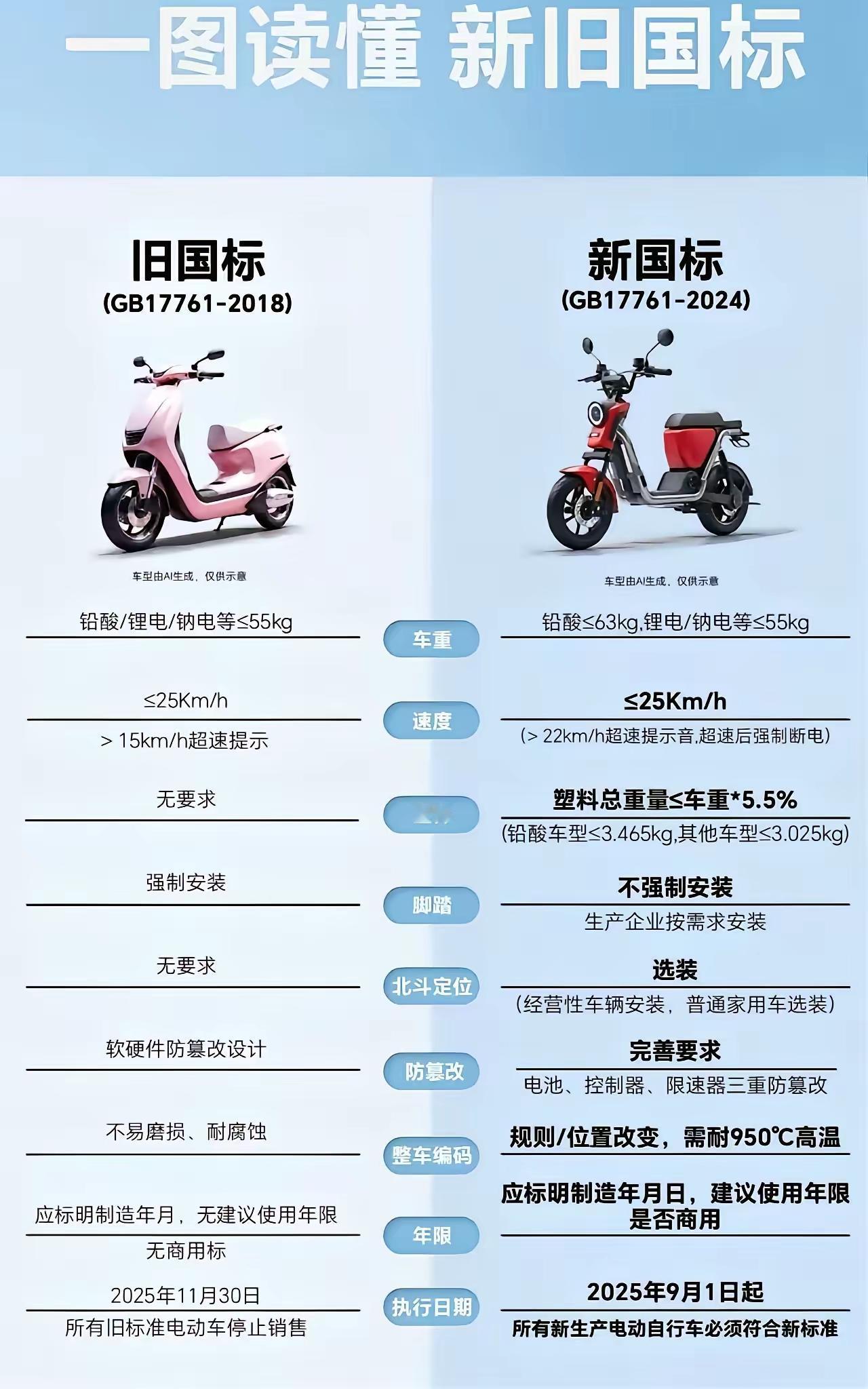

然而,这场“标准风暴”背后,折射出的是我们对新事物的陌生与担忧,也暴露出某些“专家”与“监管者”的“脱节”。他们坐在办公室里,拿着数据、制定规则,却很少下车去感受一下骑行的真实体验。难怪网友们纷纷质问:这些规则,真的是为了让我们更安全、更便捷,还是在隔着屏幕画大饼,忽略了最真实的使用场景? 其实,电动车作为一种全民普及的绿色出行工具,已经融入了千万家庭的日常。它的安全、便捷,关乎每个人的出行效率,也牵动着城市的流畅与环保。可是,标准的制定如果只凭“纸上谈兵”,没有真正的体验和调研,又怎能制定出既合理又贴心的规则?难怪“让一个压根儿不开电动车的人来定标准”成了网友们的集体吐槽。 更深层次的问题在于:我们是否在追求“标准化”的名义下,忽略了用户的真实需求?每一项交通规则、每一条安全标准,都应以“用户体验”为核心。比如,电动车的速度限制、道路标识、充电设施……这些看似细节的内容,关系到千千万万骑手的切身利益。忽略了骑行者的实际感受,制定出来的规则,怎么能叫“科学合理”? 这不禁让人反思:在这个信息爆炸、技术飞速发展的时代,制定规则的智慧不仅在于“制定”本身,更在于“敢于体验、敢于倾听”。或许,相关部门可以考虑引入骑行体验官,或者组织实地调研,让规则制定者真正“坐上”电动车,感受一下风在耳边呼啸、道路的颠簸、紧张的刹车瞬间……只有这样,才能让标准变得更加贴合实际,真正服务于骑行者的安全与便利。 更重要的是,公众的声音不能被忽视。网友的吐槽,虽然带有调侃的色彩,但也折射出一份对规则的期待——希望制定者能“从群众中来,到群众中去”,让每一项规定都成为骑行者的保护伞,而不是束缚。毕竟,安全出行的底线,来自于理解与尊重每一位骑手的真实感受。 最后,我们要相信,任何变革都需要时间和智慧。只有那些愿意“下车体验”、倾听“骑行者心声”的决策者,才能制定出既严格又人性化的标准。让我们一起期待未来的电动车标准,能真正成为推动绿色出行、守护安全的“金刚芭比”。毕竟,只有用心的人,才能让规则变得温暖而有力量。标准变化 标准思维 行业标准挑战

评论列表