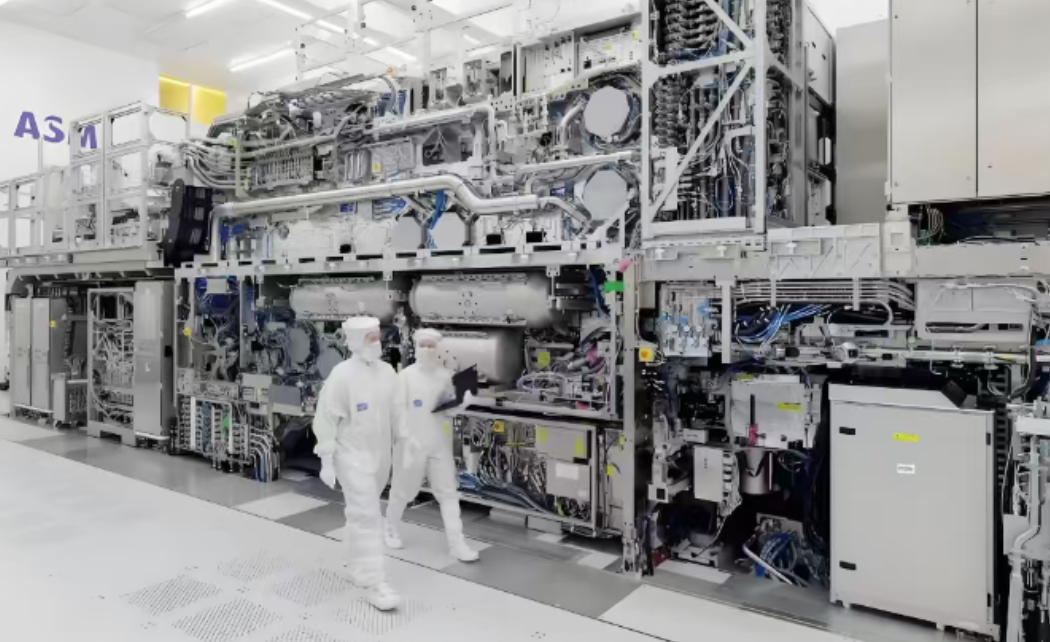

美财长贝森特称:如果中国停止实施稀土新出口管制,可以再休战3个月以上!中方回应。 表面上来看,这像是个主动示好,似乎美国想给谈判腾点空间,可细细琢磨,背后其实是在拿时间换条件,把暂停关税作为谈判的筹码,对中方施压。 先得搞清楚贝森特口中的 “稀土新出口管制” 到底是什么。今年 10 月 1 日,中国商务部正式实施《稀土及其制品出口管制办法》,不光扩大了管制稀土品种的范围,还新增了 “技术出口管制” 条款。 之前只是限制稀土原矿和初级产品出口,现在连稀土分离提纯技术、稀土永磁材料生产设备的出口都得经过严格审批,更关键的是,管制清单里特意加入了镝、铽、钕等重稀土元素,这些可是美国军工和高科技产业的 “命门”。 美国国防部的数据显示,美军 F-35 战机的发动机涡轮、“宙斯盾” 系统的雷达部件,还有特斯拉电动车的电池,都离不开这些重稀土,而美国本土的稀土加工能力几乎为零,90% 以上的重稀土都得从中国进口。 贝森特提出的 “休战 3 个月”,具体指的是暂停执行两项对中企影响较大的措施:一是原定 11 月生效的 “对华半导体设备出口额外关税”,二是针对 5 家中国稀土加工企业的 “实体清单” 扩容计划。 这两项措施要是落地,中国对美出口的半导体刻蚀机、稀土永磁体等产品成本会上涨 15%-20%,而 5 家被列入清单的企业,刚好占据全球重稀土加工市场 40% 的份额,一旦被限制,美国企业想找替代供应商都难。 贝森特在华盛顿的记者会上说得很直白,“休战是为了给双方谈判留出空间,而取消稀土管制是建立互信的第一步”,话里话外都透着对稀土供应的焦虑。 外交部发言人在第二天的例行记者会上明确表示,“稀土出口管制是中国履行国际义务、维护国家安全的正当举措,不针对任何特定国家,也不是经贸谈判的筹码”。这句话直接点破了美方的核心问题 —— 把稀土管制当成 “谈判筹码”,本身就找错了方向。 中方还特意提到,新管制措施符合世界贸易组织规则,之前已经提前 6 个月向 WTO 报备,给了全球企业足够的调整时间,不存在 “突然加码” 的情况。 更关键的是,商务部当天同步发布了《2025 年中国稀土产业发展报告》,里面明确写着 “中国稀土储量仅占全球 36%,但近十年承担了全球 85% 的稀土加工供应,过度开采已导致部分重稀土矿面临枯竭”,言外之意很清楚:管制是为了可持续发展,不是为了 “卡脖子”。 其实美方的焦虑早有苗头,2024 年美国就花了 2.3 亿美元在亚利桑那州建了一座稀土加工厂,可直到现在还没投产 —— 不是没钱,是缺技术。 稀土分离提纯是出了名的 “技术活”,尤其是重稀土,要从原矿里把镝、铽这些元素分离出来,纯度得达到 99.99% 以上,中国企业用的 “串级萃取法” 是全球最成熟的技术,美国尝试了好几年都没掌握,只能从中国进口萃取剂和关键设备。 贝森特这次提 “稀土换停战”,说白了就是想争取时间,让美国的稀土加工厂能尽快投产,可 3 个月的时间根本不够 —— 业内都知道,一座稀土加工厂从试生产到满负荷运转,至少得 18 个月,而且还得依赖中国的技术和设备支持。 更有意思的是,美国国内对贝森特的提议分歧很大。美国稀土协会发表声明支持,说 “休战能缓解美国企业的原材料危机”,可美国半导体行业协会却反对,认为 “用关税让步换稀土,会让美国在芯片竞争中更被动”。 华尔街的投行也不看好,高盛在最新报告里分析,“就算中国取消管制,美国企业也得 6-8 个月才能恢复之前的采购节奏,3 个月休战意义不大”。这种内部矛盾,其实也反映出美国在对华经贸问题上的两难 —— 既想保住高科技领域的优势,又离不开中国的关键资源供应。 中方的态度里还有一层更深的考虑,就是稀土产业的 “可持续发展”。中国稀土学会的数据显示,过去 20 年中国稀土开采量占全球 70%,但生态修复投入超过 1200 亿元。 仅江西赣州一地,因稀土开采造成的水土流失面积就达 200 多平方公里,现在每年的生态修复成本还在以 15% 的速度增长。 新管制措施里特意加入 “开采总量控制”,就是为了减少过度开采,这一点连国际能源署都认可,在最新的《稀土安全报告》里,国际能源署建议 “全球应借鉴中国的管制经验,避免稀土资源无序开发”。 现在双方的焦点很明确:美方想把稀土当 “谈判筹码”,中方则坚持 “管制是正当举措”。贝森特的提议能不能推进,关键看美方会不会调整思路 —— 要是还抱着 “施压换让步” 的想法,恐怕很难有进展。 真正可行的路子,是在红线之外打造明确、透明、跨境互认的许可通道,再加上G7层面的需求侧优化和回收体系建设,把不必要的摩擦压到最低,把不可避免的竞争留在规则之内。 信源:观察者网