【印开启减税改革挽救经济!撬动印度消费,保住世界GDP第3地位】

新德里的街头热闹非凡,商店橱窗上贴满了“降价”标签,电视里播放着总理莫迪的讲话,呼吁民众抛弃进口货,转向本土商品。印度开启了自2017年以来最大规模的商品及服务税(GST)改革,试图用降低税率唤醒沉睡的消费市场,拉回经济增速。然而,在全球经济暗流涌动的今天,这场减税风暴究竟能否真正撬动印度的消费?能否稳住那全球第三大经济体的“门槛”?答案并不简单。

新政实施后,日常食品、家居用品、汽车、自行车、电视机都迎来明显降价,5%和18%的双档税率取代了此前繁琐的结构。商店货架上,价格标签闪闪发亮,吸引中产阶级和普通家庭的目光。行业专家曼尼什·乔卡尼直言,如果这次减税不能激发消费热潮,印度可能将丢掉全球第三大经济体的地位。中产阶级的购买力是否真正被释放,生产商是否将税收优惠转嫁给消费者,这些都是决定成败的关键。

旅游业和酒店业似乎率先感受到春风,平台数据显示,节日期间的预订量已明显上升。人们愿意出门消费,也愿意把积蓄投入到休闲和旅行之中。但背后的隐忧同样显而易见:减税意味着政府收入的损失。穆迪的分析指出,今年财政收入预计减少约54亿美元。印度联邦前四个月的税收几乎未见增长,而支出已经上涨20%以上。如此一来,巨额减税带来的财政压力无疑成为悬在头上的达摩克利斯之剑。

财政紧张与经济刺激之间的平衡,是莫迪政府必须面对的现实。为了控制赤字,过去五年大刀阔斧推进的道路和港口建设项目或将不得不按下暂停键。这意味着,减税短期内可能提振消费,但长期增长的动力是否足够,却尚未可知。财政赤字若不受控,经济基础可能被侵蚀,减税的光环也可能很快褪色。

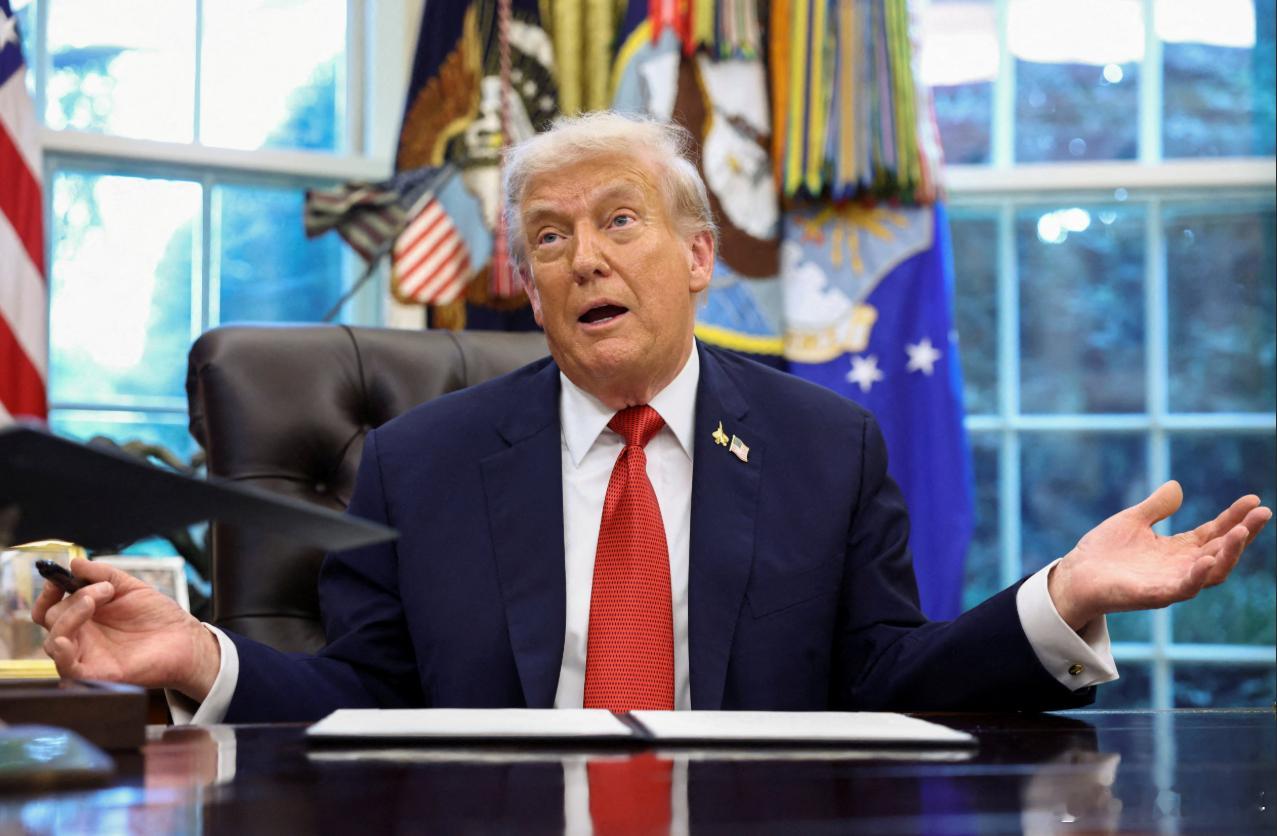

与此同时,美国的贸易政策为印度经济蒙上另一层阴影。在特朗普政府高关税政策压力下,印度出口面临挑战,而印度最大的出口并非实物商品,而是规模高达3000亿美元的服务业,尤其是IT外包服务。如果美国对外包服务加征关税,印度的经济增长将遭遇更严峻考验。莫迪政府寄希望于通过外交谈判缓和局势,但贸易摩擦的不确定性仍旧如悬崖般逼近。

这场GST减税,就像一剂双刃剑,既有提振消费、提升购买力的光芒,也有财政压力、投资受限的阴影。中产阶级的手中确实多了一些现金,他们可以更轻松地购买家电、汽车、日用品,也可以选择旅游和娱乐,但整体经济的健康状况仍取决于出口形势、财政稳健度以及全球市场的波动。消费热潮是否能延续,是否能够补足出口减速的缺口,这些都是摆在印度面前的现实问题。

莫迪呼吁民众“自力更生”,停止购买进口货品,这不仅是一种经济策略,也是一种政治宣示,旨在激发民族经济自主意识。然而,全球化的现实告诉我们,服务出口、外部市场依赖以及国际贸易环境的变化,不能单靠国内消费就能完全解决。印度的GDP增长想要稳住全球第三的排名,减税只是手段,结构性改革、外贸突破以及财政政策配套,才是长期之策。

街头的商店橱窗闪着光,消费者手里捏着折扣后的钞票,似乎一切都充满希望。然而,宏观经济的棋局远比眼前热闹的市场复杂。消费的短期提振,能否抵销出口受限和财政压力的双重冲击?印度经济的“第三名”地位,又能撑多久?在减税的光环下,每一笔支出、每一条政策,都承载着全球投资者、企业和民众的期待。印度的未来,像一枚硬币,正悬在高空,等待落地。

减税能否救经济,消费者是否愿意买账,财政是否能维持稳定,外部市场是否顺畅……这些疑问如同暗流,在印度的经济河流中奔腾。GST改革是亮眼的动作,但它能否成为印度经济的“救命稻草”,还需要时间去验证。此刻的新德里,街头热闹非凡,商店人声鼎沸,而印度经济的命运,也在这片热闹之下,悄然翻涌。