暴涨4347%!美国严防死守的技术,竟被这对80后兄弟干出“奇迹”。 A股市场在8月27日上演了历史性一幕:寒武纪股价盘中飙升至1464.98元,短暂超越贵州茅台成为新晋“股王”。 这家长期被美国技术封锁的中国AI芯片企业,用一份炸裂的半年报震惊了市场。 光是上半年营收暴增4347.82%,达到28.81亿元,净利润更是从上年同期的亏损5.33亿元一举扭亏为盈,实现10.38亿元净利润。 就在同一时间,全球芯片巨头英伟达因数据中心业务增长不及预期,单日市值蒸发1300亿美元。 如此强烈的对比背后,是陈云霁、陈天石这对80后兄弟带领企业突破封锁的逆袭之路。 故事的转折点始于2022年底,美国政府以“限制中国芯片和AI技术发展”为由,将寒武纪列入出口管制“实体清单”。 这意味着任何涉及美国技术的产品供应都需获得华盛顿许可,而这种许可几乎难以申请。 当时的寒武纪正处于发展关键期,供应链受限直接导致业绩承压,2024年上半年仍亏损超6亿元。 但谁也没想到,这场看似窒息的封锁,反而成为寒武纪自主创新的催化剂。 面对断供危机,寒武纪加速了供应链的国产替代进程。 尽管切换供应商产生了额外成本,且国内企业在先进制程、EDA工具等方面仍有差距,但公司硬是在2025年实现了供应链的稳定过渡。 更关键的是,美国持续收紧的芯片出口政策,意外推动了国内市场对国产芯片的需求爆发。 数据中心节能要求提升将英伟达H20排除在外,政策东风让寒武纪等国产厂商获得了宝贵的市场空间。 这种“越限制越强大”的发展轨迹,印证了核心技术自主可控的重要性。 寒武纪的爆发离不开陈氏兄弟二十余年的技术积累。 14岁进入中科大少年班的陈云霁,与同样考入少年班的弟弟陈天石,早在学生时代就展现出在芯片与算法领域的天赋。 2014年,他们带领团队在国际顶级学术会议ASPLOS上斩获最佳论文奖,这是大陆首次获此殊荣,随后另一篇论文又拿下Micro创办51年来首个非美国国家的最佳论文奖。 这些看似遥远的学术成就,恰恰成为日后突破技术封锁的基础。 2016年寒武纪成立后,兄弟俩分工明确:陈云霁担任首席科学家专注技术研发,陈天石作为CEO负责商业落地。 这种“科研+商业”的黄金组合,让技术成果快速转化为产品力。 初代处理器被华为麒麟970采用打响名声,2018年推出中国首款云端AI芯片奠定行业地位,到2025年上半年,公司已拥有2000多项专利,形成覆盖云边端的完整产品线。 即便在最困难的2022 - 2024年,寒武纪四年累计研发投入近50亿元,这种“烧钱”式的坚持,终于在国产替代浪潮中迎来回报。 资本市场对这场逆袭给予了热烈回应。 从2025年7月22日股价不足600元,到8月22日突破1200元,寒武纪用一个月时间完成翻倍,413家机构扎堆持仓,持仓市值超1100亿元。 高盛更是在一周内两次上调目标价,最新目标价2104元的预测,彰显了国际机构对其技术路径的认可。 但在股价狂奔的背后,争议同样存在。9月1日阿里云否认“采购15万片GPU”的传闻后,寒武纪股价应声下跌,显示市场对单一客户依赖风险的担忧尚未消除。 面对“股王”光环,陈天石始终保持冷静。他多次强调:“英特尔52岁,英伟达27岁,才4岁的寒武纪在他们面前就是个孩子。” 这种清醒认知尤为可贵。当前寒武纪虽然实现了阶段性突破,但与英伟达在生态建设上的差距依然明显。 英伟达凭借CUDA平台构建的软件生态,形成了难以撼动的竞争壁垒,而寒武纪要实现从“高价股”到“高价值股”的跨越,还需在软件适配、开发者生态等方面持续发力。 从少年班的天才兄弟到国产芯片的领军者,陈云霁、陈天石用实际行动诠释了“年富力强时发现使命”的人生幸运。 他们带领寒武纪创造的不仅是4347%的营收增长奇迹,更证明了中国企业在高端芯片领域打破垄断的可能。 当市场还在争论股价是否存在泡沫时,这对80后兄弟已经把目光投向了下一个技术难关。 毕竟在芯片这个需要“十年磨一剑”的行业,一时的股价超越或许短暂,但技术突破的价值终将沉淀为长久的竞争力。 对此你有什么看法,来评论区聊聊。 信息:股价一度超茅台!寒武纪创始人为江西学霸兄弟·大象新闻

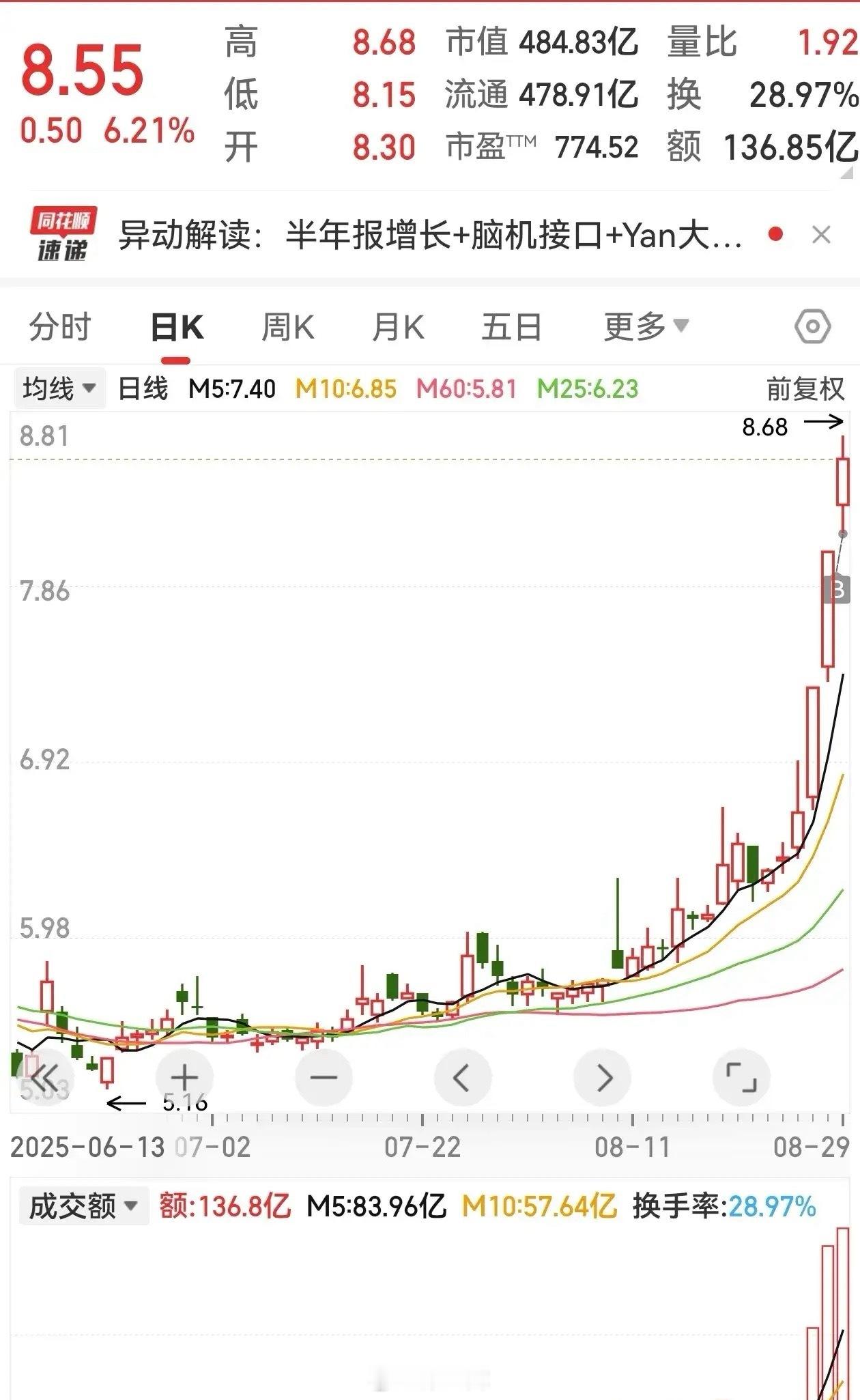

![低调是最高级的炫[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/13612298918374216624.jpg?id=0)