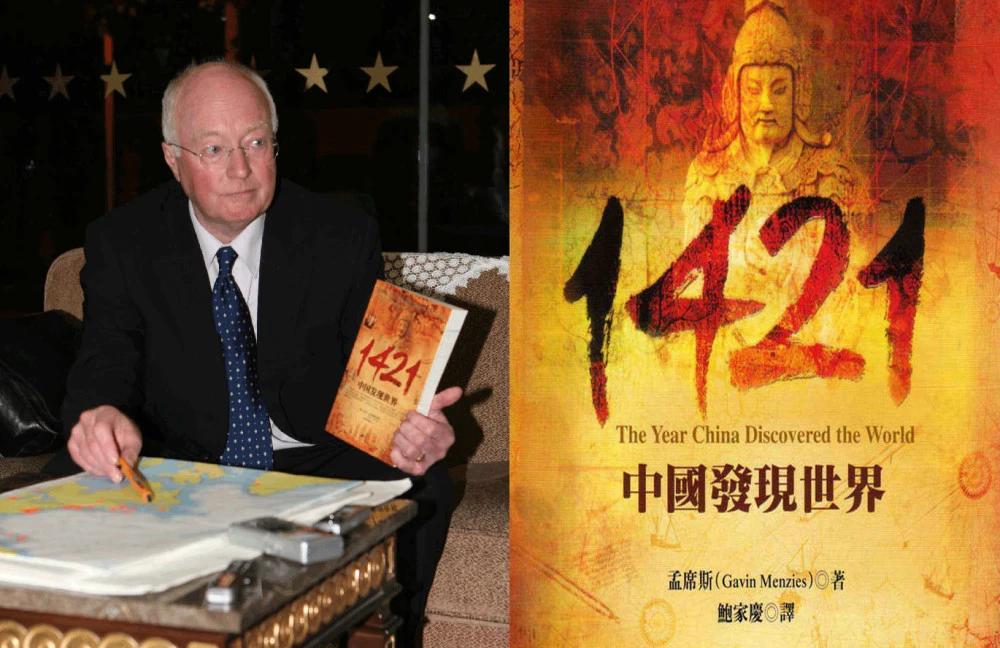

为啥一位用20年跑遍全世界博物馆的英国学者,说郑和才是开启大航海时代的人,几名几乎没有出过门的国内专家却极力反对他? 一场关于“谁开启了大航海时代”的争议,在21世纪初突然升温。主角不是历史教科书里熟悉的哥伦布、达·伽马、麦哲伦,而是一个中国名字——郑和。更令人意外的是,提出这个说法的,不是中国学者,而是一个英国人。他不是历史系出身,也没拿过学术奖项。他叫加文·孟席斯,是一位退役海军军官。出版了一本书之后,全世界都知道他了。 他不是随口一说。他花了20年时间,跑遍全球120多个国家的图书馆、博物馆、海军档案馆。他收集地图、雕像、船模、民间传说,拼出一个宏大的版本:郑和舰队不只是到过印度洋,他绕过非洲、穿过大西洋,抵达美洲、澳洲,甚至南极。比哥伦布早了七十多年,比库克船长提前三个世纪。 这个说法一出,很多人愣住了。听上去太离谱,但也太诱人。如果是真的,那中国就不是大航海时代的旁观者,而是开场者。千帆竞发的世界航线,不是从西班牙港口出发,而是从明代南京的龙江船厂起锚。 孟席斯的书名很直接:《1421:中国发现世界》。他说,那一年郑和第六次下西洋,分舰多路,秘密远航,留下诸多痕迹。南美沿岸石像有中国人脸型,马达加斯加岛发现亚洲人基因,甚至某些地图上,出现了现代南极轮廓。他认为,这些证据拼在一起,只有一个解释——郑和到过那里。 孟席斯的身份,让他的论点更具话题性。他是海军出身,懂航线、懂洋流、懂天文导航。他说郑和能做到,是因为中国有最强的造船能力、最先进的航海技术,还有足够多的船和人。他把郑和舰队比作15世纪的“航空母舰战斗群”,远比欧洲的木帆船高一个时代。 他的书出版后,迅速引爆全球。他上了BBC、CNN,各国媒体都对他做了专题。许多普通读者被震撼,一些中国读者甚至觉得终于扬眉吐气。 但很快,质疑声也来了。不只是国外学界,国内反应更激烈。几个研究郑和一辈子的学者跳出来,连篇驳斥。他们指出,孟席斯引用的地图不可靠,很多只是后世拼接或伪造。他援引的航海记录也经不起推敲,地图上那些轮廓并非郑和画的,而是后人根据传闻加工。他所谓的“郑和后裔DNA”也被证伪,与东南亚本地民族基因并无差异。 更严重的问题是,他引用了大量未经证实的故事和传说,还故意夸大部分细节,比如“郑和曾到过佛罗里达”、“美洲土著语言里有汉语痕迹”等,这些都被认为是“历史想象”。 一些国外权威学者也公开开火。有的说他是“用小说包装的伪史学者”,有的称其“误导公众、制造历史假象”。PBS、ABC等电视台制作纪录片,逐条反驳他的观点。一位历史学者直言:孟席斯的逻辑是,只要有一块石头像中国人,他就认定郑和到过那儿。 国内专家的反应更为强烈。他们不是因为民族情绪,也不是不信郑和伟大,而是觉得不能拿空想当史实。他们几十年扎根在明史资料中,翻遍《明实录》《航海志》《大明一统志》。他们知道郑和下西洋的七次航行路线清晰、时间紧凑,最多到达非洲东岸,未有记录进入大西洋,更别说横穿地球。 他们还指出,郑和下西洋属于朝贡贸易,是政治行为,不是殖民扩张。明朝并未鼓励海外殖民,也未在南美、澳洲建立补给点或留下遗址。更何况,明朝中后期开始闭关锁国,压根没有持续推进远洋。 孟席斯自己则回应说,正因为明朝后来主动销毁了记录,所以才无法找到确凿证据。他强调,郑和发现世界是被官方有意“遗忘”的史实。可这种逻辑更被批评为“循环论证”:没有证据是因为证据被毁,于是所有推论都不用证据。 争议归争议,这场热议也有正面意义。它至少唤起了大众对郑和下西洋的重新关注。很多人开始研究中国古代航海技术,去博物馆看古船图纸,甚至还原龙骨结构。学术圈开始重新审视郑和舰队的组织模式、航线选择、补给体系,一些研究者更进一步分析郑和为何在航海上走在世界前列,却未能开启全球化。 一些更理性的学者认为,孟席斯虽夸大其词,但提供了一个机会,让世界重新正视非西方文明的航海贡献。他用通俗写作方式挑战西方中心论,也确实激发了中国学界更深入地挖掘郑和的现实意义。 但他们也强调,一个文明的伟大,不靠神话构建。历史需要证据。想要世界认可郑和的地位,需要在造船工艺、航行能力、实地遗迹、文化传播等维度拿出扎实成果,而不是一位作者的猜测。 到头来,这场争论更像是一面镜子。镜子里,一边是长期自信缺失后渴望找回荣光的读者群体;另一边,是追求学术严谨、哪怕寂寂无名也要一字一句的研究者。 是的,郑和可能没到过美洲,也没站在澳洲沙滩上。可他能带着200多艘宝船、数万人远行非洲,在十五世纪初完成数次远航,本身就是奇迹。 真正的大航海,不只是地理的远,也应是认知的深。郑和值得被铭记,不是因为他发现了谁,而是因为他走得比谁都早。孟席斯未必对,但郑和确实不该被遗忘。

烤馍片

中国官方都没认为郑和是环球航海,别出来丢人了,别跟韩国人一个德行,要点脸。

cxj

别丢人了,我不想看到越来越多的韩国人