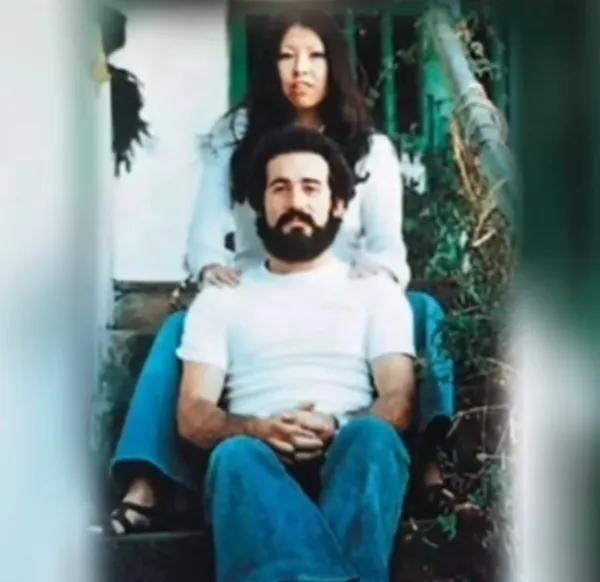

三毛婚前没下过厨,婚后做的饺子咬不动。结果重要官员却要来家做客。荷西十分担忧害怕。三毛却说:小子,他们再高贵也挑剔不了我的饺子。果然,吃饭时,贵客围着餐桌转圈,惊叹不已,对三毛感激不尽。 三毛,原名陈懋平,1943年出生在重庆,家里条件好,从小没干过家务,猪肉和牛肉都分不清。她小时候爱读书,沉迷中外文学,性格自由散漫,脑子里全是浪漫幻想。念书时,她对数学没兴趣,成绩差,还被老师当众羞辱,气得辍了学。她爸给她请了家庭教师,教她英语、古典文学、钢琴和绘画。她19岁就发表了第一篇散文,文笔清新,透着灵气。后来她考进台湾中国文化大学学哲学,可老觉得学校束缚多,20岁跑去西班牙马德里大学留学。 在马德里,三毛遇到了荷西,一个西班牙海洋工程师。两人1967年认识,1973年在西属撒哈拉结婚。婚后,他们跟着荷西的工作搬到丹纳丽芙岛,住在一栋破旧的房子里,旁边是墓地,对面是垃圾场。三毛从一个文艺女青年,变成了得操心柴米油盐的主妇。她以前从没下过厨,现在得学着买菜做饭,生活一下子接地气了。她还得适应沙漠里的艰苦环境,房子墙裂地板烂,连水电都不稳定。她开始写文章,记录这些新鲜经历,后来成了《撒哈拉的故事》,火遍华人圈。 三毛适应新生活的同时,也在摸索厨艺。她没基础,第一次做饭手忙脚乱,切菜能切到手,调料放错也常有。她对厨房一窍不通,但个性倔强,啥都敢试。学做饺子就是她的一次大胆尝试。她跑去市场买面粉和菜,回来鼓捣半天,硬是做出了饺子,虽然皮厚馅硬,咬一口跟嚼石头似的。荷西吃得勉强,嘴上不说啥,心里估计直犯嘀咕。可三毛不服输,慢慢摸索,硬是把饺子做得像模像样。 三毛的生活态度是啥都敢闯。她在德国学过16小时一天的德语,九个月拿下教学资格,还学过陶瓷制作。 三毛学做饺子的契机,来自一次意外重逢。她在丹纳丽芙岛的市场买菜,差点撞上一个男人。那人认出她是三毛,原来是她表姐夫,一个跑船的船长,路过岛上来看她。他请三毛和荷西去船上吃饺子。三毛带上朋友玛丽莎和她三岁的女儿玛达,兴冲冲去了。荷西不乐意,他是西班牙南方人,觉得饺子没啥稀奇。可上了船,看到满桌热腾腾的饺子,他吃一口就停不下来,硬是干掉了大半桌。船上厨师手艺绝了,饺子皮薄馅香,汁水满口。三毛也吃嗨了,打包了些回去,半夜偷偷全吃光了。 第二天,荷西发现饺子没了,气得直嚷嚷,玛丽莎和玛达也埋怨三毛嘴馋。三毛不当回事,端出烤鸡腿打哈哈。这事反倒激了她,她下定决心要自己做饺子,做出比船上还好吃的。她第一次试,啥都不懂,热水冷水傻傻分不清,擀的皮跟饼似的,牛肉洋葱馅的饺子煮出来硬邦邦。她满脸面粉,兴高采烈让大家尝。荷西咬一口,咽下去都费劲,客气地说让她多吃点。玛达倒吃得欢,给了三毛点信心。可荷西开玩笑说皮是用茶杯擀的,吓得玛丽莎以为有玻璃渣,抱着玛达去催吐。三毛气归气,但更下狠心要做好。 她开始琢磨技巧,查了书,问了人,试了无数次。她发现冷水和面皮更筋道,包心菜得烫软挤干水,牛肉馅加点猪油才香。她一次次改进,饺子越做越好,荷西从挑剔变成夸她,连说自己被她改造成了“北方胃”。三毛还学着包花样饺子,元宝形、半月形,啥都敢试。 三毛以前的上司要带马德里来的大官到岛上视察,问她哪家饭馆好。她拍胸脯说:“我家阳台就是最好的饺子馆!”荷西急了,怕她搞砸,觉得大官可不是随便糊弄的。三毛却胸有成竹,说再厉害的人也挑不出她饺子的毛病。宴会那天,她把家里的长门板搬到阳台,铺上白布,摆满各式饺子,有牛肉胡萝卜的,猪肉白菜的,还有素三鲜的,形状各异,旁边还放了她雕的萝卜花和天堂鸟花装饰。大官们来了,围着桌子转圈看,个个赞不绝口。饺子一上桌,很快被吃光,上司专门谢她,说她让这顿饭成了亮点。三毛表面淡定,其实乐得跑去洗手间偷笑。 饺子宴火了,三毛的名气在岛上更大了。她没真开饺子馆,但做饭成了她生活的一部分。她爱琢磨新菜,鸡汤、烤鱼、炒菜,啥都试,荷西和朋友们都成了她的“试菜员”。她把这些经历写进文章,幽默又接地气,读者看了都觉得她把苦日子过成了诗。 可好日子没多久,1979年,荷西在潜水时出了意外,没了。三毛整个人像被抽空了。她收拾东西,离开撒哈拉,回了台湾。后来她又去了加那利群岛,跑遍世界,想靠旅行和写作熬过去。她的书《哭泣的骆驼》《背影》写得更深沉,字里行间透着对荷西的思念。她还翻译西班牙漫画,教英语,学新东西,硬撑着往前走。 1991年1月4日,三毛在台北一家医院走了,47岁。她留下了26部作品,散文、小说、译作,样样精彩。她的书到现在还畅销,读者去加那利群岛和西撒哈拉,专门看她的故居,想追她的足迹。她说过,真正的快乐是细水长流,碧海无波。