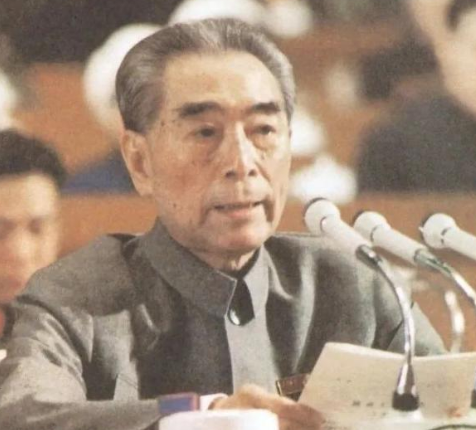

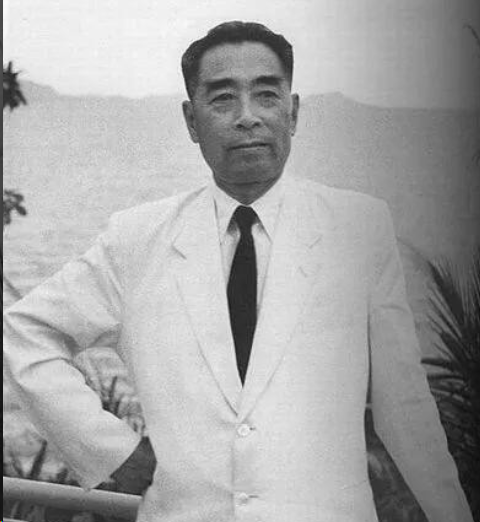

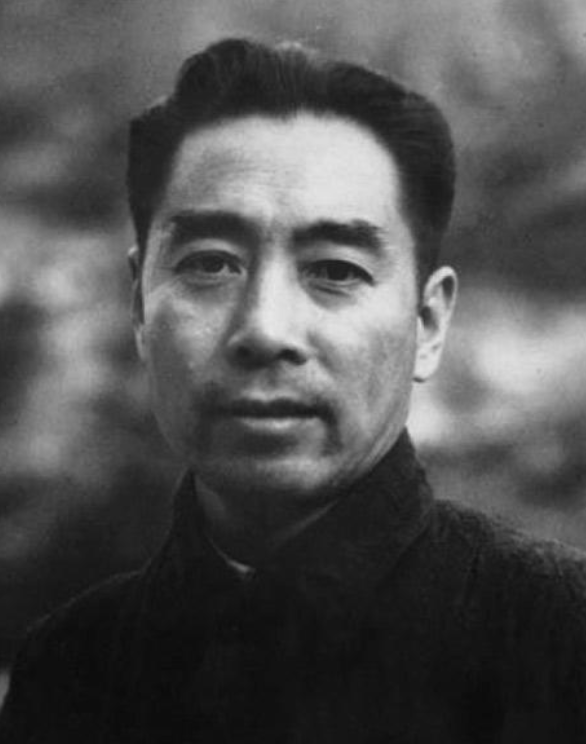

1965年,邓颖超腰部严重扭伤,用了许多方子都不见好转,周总理只好把一位女中医请进中南海,没想到她轻轻一捏,邓颖超的腰就不疼了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1965年秋天,北京中南海迎来一位年迈的女中医,她身穿粗布衣裳,脚踏布鞋,灰白的头发简单束起,和普通农村老妇没有区别。 这位老太太走进西花厅时,许多人并不知道她是谁,但在不久之后,她的一双手却让中南海的气氛为之一变。 当时,邓颖超因搬运文件伤了腰部,痛楚多日,走路困难,找过很多医生,用了不少药方,都不见好转,身体的不适影响了工作和休息。 周总理得知后非常着急,多方打听,希望能找到一个真正能治好她的医生,有人推荐了住在北京东郊双桥地区的一位正骨老中医,说她有一手罕见的本领,许多棘手的骨伤都能治好。 这位医生名叫罗有明,年纪已高,在民间行医多年,她不识字,也没有进过正规医校,但从小在医术世家长大,对骨伤诊治有着极深的经验,她的祖上就是靠正骨手艺养家,治病救人。 小时候,她常年在祖母身边看病人、摸药材,渐渐掌握了人体骨骼的规律,别人玩耍时,她在院子里一遍遍捏骨练手,借用死者的骨头观察骨缝结构,成年后,她靠一双手替乡亲治疗跌打损伤,名气逐渐传开。 由于当时北京几家医院都无法缓解邓颖超的病痛,罗有明被特别安排进入西花厅,她不紧不慢地检查患处,轻轻地按压,动作娴熟,没有任何器械,也没有多余的话语。 几分钟后,邓颖超原本无法弯腰的身体缓缓直了起来,竟能下地行走,她原本紧锁的眉头舒展开来,整个房间都松了口气,这次治疗没有惊天动地的声响,也没有繁复的仪器,但效果非常显著。 周总理知道罗有明多年行医却一直没有正式名字,便赐名“有名”,她听后没有自夸,反而在之后改作“有明”,寓意低调不张扬。 从那以后,罗有明这个名字在医疗界被广泛传颂,但她依旧住在双桥的卫生院后面,只保留了一个简单的诊室。 罗有明的医术从来不依赖现代设备,她认为骨折、脱位等问题,只要手感准确,动作到位,就能有效复位。 她诊治骨伤从不用夹板石膏,全凭双手,配合药敷,治疗后患者恢复很快,她的方法要求手稳、力准、动作快,在几十年的临床实践中,她接触了各类疑难杂症,几乎没有一例失败。 她一生救治的患者超过四百万人次,覆盖普通工人、农民、干部,也包括许多知名人物。 她从不分身份,也不收受财物礼物,著名画家徐悲鸿曾想用画作感谢她,她却婉拒,理由是“该治就治”,她一直坚持诊金只收几毛钱,从不随意加价。 1970年代初,国家有关部门希望将她的医术记录保存下来,她亲自指导,把一套套正骨操作细节手法画下来,整理成册,这些内容后来被国家中医药博物馆永久收藏。 她还亲自开班教学,把正骨术从家庭秘传逐步推向社会公开,让更多人掌握这门本领,许多学员来自各地医院、部队和乡村卫生所,经过培训后回到岗位,继续发挥正骨术的价值。 罗有明一生清贫,她住的屋子不到十二平米,室内简单,只有一张床、一个药柜和一张办公桌,她从未要求政府给予待遇,也从不以功劳自居,有人想给她奖车,她婉拒,说开车浪费,不如继续看病救人。 她去世那年104岁,临终没有任何特殊待遇,葬礼简单,许多曾经被她医治过的人前来吊唁,她的后人继续传承正骨技艺,保持着她一贯的原则:不炫耀,不谋利,专心把病人治好。 在中医药现代化发展过程中,罗有明的例子成为坚持传统与创新结合的典范,她的技艺没有借助现代科技,却能精确诊治;她的态度没有一点浮夸,却赢得万众敬重。 在一捏之间,她化解了邓颖超的病痛,也把中华医学中最朴素的力量展现在了世界面前。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:光明网——“双桥老太太”嫡孙女、正骨专家……她用45年的时间演绎匠人精神