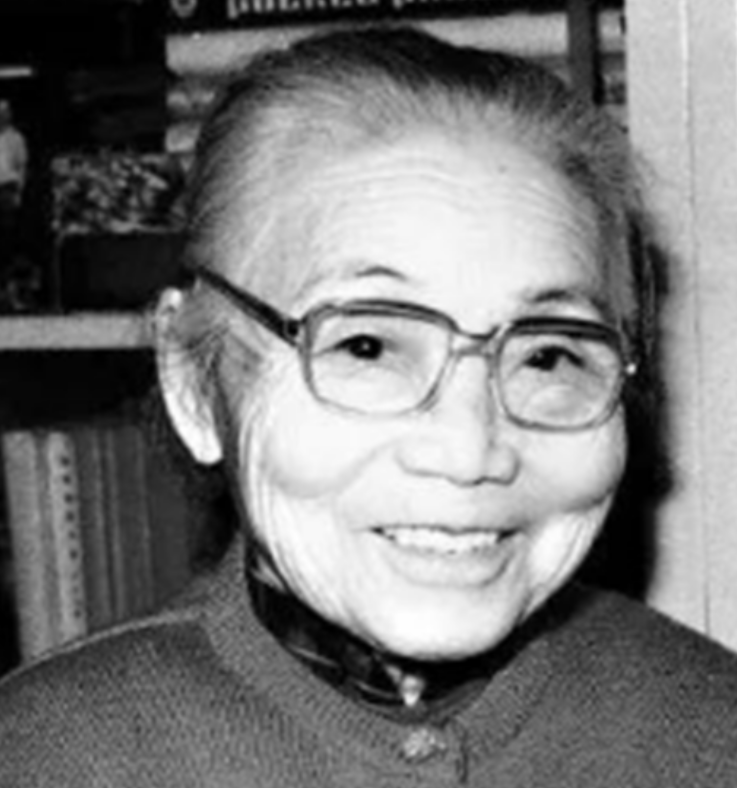

1937年,苏州南石子街的一处民宅前,突然停靠一辆满载着日本侵略兵的军用卡车,一个军官下车后开始叽里呱啦地叫嚷,翻译官赶紧有样学样,抬手指着门前不远处的池塘大喊:“抽干池塘,寻找宝物。” 池塘里的水哗哗往外抽,淤泥被铁锹翻得稀烂,可折腾到天黑连个铜片都没找到,这群人要找的可是两件了不得的国宝——西周大盂鼎和大克鼎,而守护它们的正是潘家后人。 故事要从八十八年前陕西地头说起,1849年开春,陕西郿县礼村的老农扛着锄头下地,一锄头下去震得虎口发麻。 扒开土层,三只粗壮的青铜腿露了出来,老农心里直打鼓——这物件看着像书里说的鼎。 趁着夜色,他套上马车把两米多高的铜鼎运到县城,换了沉甸甸的银元宝,这就是后来闻名天下的大盂鼎,此刻它正躺在古董商仓库里等人识货。 岐山首富宋金鉴得了消息,连夜揣着银票赶去,可这宝贝刚到手里还没捂热,就被县令周庚盛带人堵在宅子里。 红木案几上摆着盖官印的文书,白纸黑字写着"私藏国宝",宋金鉴眼睁睁看着家丁把大鼎抬上县衙马车,指甲在太师椅上抠出五道深痕。 这鼎转手到了京城琉璃厂,标价三千两白银,正在京城赶考的宋金鉴路过店铺,看见自家宝贝摆在当眼处,咬碎银牙凑钱赎了回来。 要说这鼎真是个烫手山芋,宋家传到第三代就遭了灾,1873年陕甘总督左宗棠的幕僚袁保恒找上门,七百两银子硬把大鼎买走。 袁师爷转头就把鼎献给顶头上司,左宗棠摸着鼎身饕餮纹爱不释手,可好景不长,永州总兵樊燮在皇帝跟前告黑状,差点要了左大人的脑袋。 危急时刻,翰林院侍读潘祖荫连夜写折子力保,又托关系走门路,这才保住左宗棠的顶戴花翎。 左大人知恩图报,把心爱的大盂鼎送给潘家,潘祖荫本就是京城有名的金石大家,得了这宝贝更是如虎添翼。 十几年后他又在古董市场发现大克鼎,三千两白银眼都不眨,这两尊鼎往潘府正厅一摆,"海内三宝得其二"的名声就传开了。 潘大人去世前最放心不下这两件国宝,弟弟潘祖年含着泪把青铜器运回苏州老宅,藏在后院的藏书楼里。 转眼到了民国,潘家当家的是孙媳妇潘达于,这女子看着文弱,骨子里却刚强。 1937年淞沪会战炮声传来,她带着家丁在后院挖了三米深坑,两尊鼎用油布裹得严实,四周填上石灰防潮。 日本兵来搜查时,她镇定自若指着空荡荡的库房:"好东西早让国军运走了。"鬼子不信邪,把池塘水抽干,地皮翻了三尺,愣是没找着。 最惊险的是1944年夏天,埋鼎的地面突然塌陷,潘家人连夜用麻绳捆着房梁当滑轮,二十几个汉子喊着号子把大鼎拽上来。 鼎身上沾的泥土都没敢擦,直接堆在柴房角落,破棉被、烂箩筐盖得严严实实,那几年物价飞涨,有古董商开价七百两黄金,潘达于眼皮都不抬:"祖宗传下的东西,饿死也不能卖。" 等到1951年开春,潘达于给上海文管会写了封信,信纸皱巴巴的,字迹倒是工整:"这两件东西是国家的,放我家终究不保险。" 七月里,卡车开进苏州小巷,工人们垫着棉被把大鼎搬上车,潘老太太摸着鼎耳说了句:"跟了我半辈子,该去见世面了。" 后来大盂鼎进了国家博物馆,大克鼎留在上海,成了镇馆之宝。 要说这两尊鼎的命数,真应了那句老话——金玉有价,气节无价,三千年岁月里,它们见过商纣王的酒池肉林,听过周天子的册封诰命,挨过军阀混战的炮火,最终在普通人家的柴房里熬过乱世。 如今静静立在博物馆展柜里,鼎腹的铭文依旧清晰,仿佛在诉说那些惊心动魄的守护故事。 信息来源:上海博物馆官网《大克鼎捐赠始末》、中国国家博物馆《大盂鼎流传考》及《苏州市志·文物卷》