前言

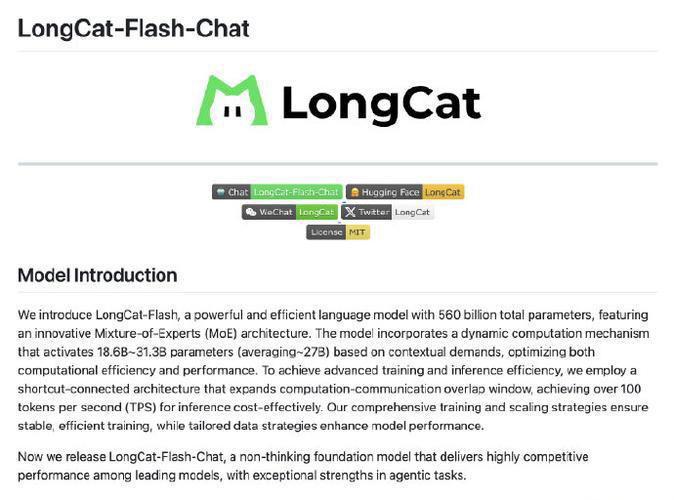

当视频创作被算法接管,人类的想象力似乎被重新定义。LongCat-Video的出现,像是一场悄然爆发的创作革命——它不只是一个AI模型,而是一位能接手全流程的“虚拟导演”。通过多模态理解与生成引擎,LongCat-Video能将文字脚本、音乐节奏、画面风格、镜头语言融为一体,仅需简单的指令,就能在数十秒内生成完整视频。过去需要剪辑师、特效师、美术团队协作一周才能完成的画面,它只用几百毫秒的模型推理就能自动完成。从光影到人物动态,从情绪节奏到镜头推进,它像是掌握了电影语法的AI魔术师。夸张地说,它能把“随口描述”变成“可播放的现实”,真正让“人人都是导演”从梦想变成日常。

正文

一、“AI导演来了:LongCat-Video如何颠覆你的视频创作想象?”

与传统视频制作流程的对比,凸显出这场变革的冲击力。人类导演依赖的,是经验、灵感与手工的反复雕琢;而AI导演依赖算法的迭代与数据的吞噬。一个由模型驱动的创作体系正在形成——它无疲劳、无情绪,却能精准捕捉趋势与美学风向。过去,视频生产是一场资源与时间的博弈;如今,生成视频成了输入与输出的游戏。LongCat-Video并非只是在“快”,更在于“懂”。它理解叙事的节奏、镜头的节省、观众的心理预期,这种智能级别甚至令专业导演感到威胁。当AI可以写剧本、构图、调色、配音,人类的创意边界开始被重绘——创作者不再是生产者,而成为策划者。冲突也因此产生:速度与灵魂的碰撞,效率与审美的对抗,究竟谁才是创作的核心?

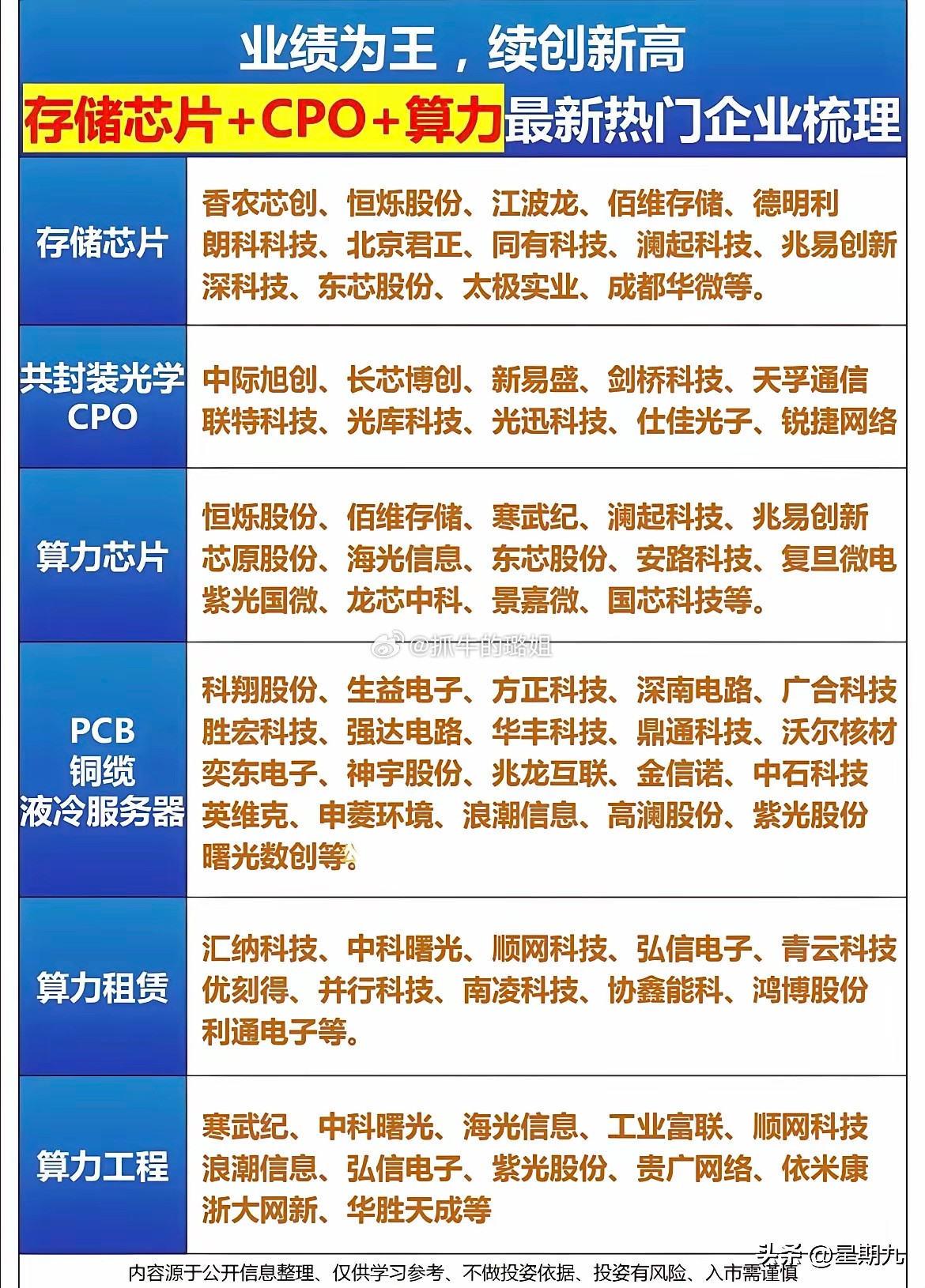

这种冲击不仅属于技术层面,更在重塑整个创意产业的格局。当视频制作从重度劳动变成轻量生成,工作者的角色正在被重新定义——摄影师、剪辑师、编导的分工开始模糊,取而代之的,是与AI共创的协同模式。有人担忧创作会被算法同质化,有人则看到了更广阔的自由:表达的门槛不再是专业技能,而是想象力的边界。LongCat-Video的出现,不仅阐述了“工具进化”,更暴露出人类创作的焦虑。这场革命才刚起步,而它与芯片、算力的融合——特别是即将登场的2nm M6芯片与WMCM封装技术——将进一步推动AI导演进入新的速度维度。计算力的跃迁,或许正是这场视觉革命的隐藏引擎。

二、“从短视频到大片:LongCat-Video将如何改变内容产业?”

当LongCat-Video正式进入内容生产的舞台,它带来的不只是技术震荡,而是一场行业级的地层运动。短视频平台最先感受到这股冲击——曾经一个视频需要策划、拍摄、后期、剪辑,如今只需一句指令:“生成30秒关于城市夜景的氛围短片。”系统即可自动融合素材、编排节奏、加特效、配乐,甚至精准模拟镜头运镜和景深变化。算法的叙事开始取代人工剪辑的节奏感。创作者的角色也由此被重构,从熟练的操作者变成灵感触发者。效率的提升是革命性的——过去一天出两条内容已属极限,如今几十条视频的量产成为常态。广告行业的脚步也随之加快,品牌活动不再依赖外包团队。AI导演在几分钟内完成创意拍摄、灯光模拟与人物表演的合成,让“即时营销”成为现实。而这,其中最具戏剧冲突的现实是:观众无法分辨,这些视频到底由谁创作——人类,还是模型。

教育与娱乐产业紧随其后。LongCat-Video正在让知识传播变成流动视觉,每个讲解、每个教程都可以由AI自动生成相匹配的场二、“从短视频到大片:LongCat-Video将如何改变内容产业?”

当LongCat-Video横空出世,内容产业的格局像是一夜之间被推倒重塑。从刷短视频到电影院大片,内容的生产与消费模式正在经历一场翻天覆地的变革。最直观的冲击首先体现在短视频领域——受限于节奏、时长的创作曾经依赖人类剪辑师的迅速反应,现在交给AI后,十分钟脚本能在一分钟内被生成为一条爆款。只要有话题,算法就懂包装;只要有人设,生成的角色就能自动维持表情、动作乃至幽默感。流量焦虑、素材短缺的困局,被LongCat-Video像素级地击碎。

广告行业仅是跟风吗?远非如此。在过去,品牌宣传片、社会投放与电商视频殊途同归,都仰赖创意脚本加人工后期。现如今,市场营销人员只需输入品牌定位和核心需求,LongCat-Video即可瞬时生成多种风格的广告片——产品特性被细致标注,镜头切换流畅无暇,声音、配乐与画面同步升级。速度不只是效率,更是创意试错的利器——海量的方案可瞬间成形、淘汰低质内容不再需要繁琐的会议决策。企业不用再死守“金牌创意总监”那一套,只需要不断丢给AI新的题目。

教育领域的冲击尤为显著。数字教学视频不再倚重专业教师的录制技巧,也摒弃了冗长的后期编辑。教材文字自动转化为教学视频,图像示意、情景模拟、知识梳理一气呵成。课程设计师更多变成内容筛选者——让孩子暂时远离枯燥的课本,体验交互式动态教学。教育资源的边界因AI视频而被打破:偏远地区的课堂,是否还能维持师者“言传身教”的独特价值?学习体验的个性化,是否变成了算法的数据标签?冲突在于,教学内容高度同质化的同时,学生个体差异又被“公式化视频”迅速湮没。人类教师与AI内容生成的界限,变得暧昧不清。

娱乐产业的变动,比想象更具颠覆性。长视频、网络剧甚至电影领域,AI导演不只是在节约预算,更在挑战人类创作者的地位。一些制作团队已尝试用LongCat-Video完成部分场景的自动生成,结果竟然比人工还灵动——特效、光影、节奏的把控毋需反复沟通。理想中的“量产内容”,变成了现实里的“算法大片”。但问题来了:能否写出《三体》的那种文学深度?能否表达《霸王别姬》的复杂情感?算法生成的故事,难免陷入套路和模板,但长远来看,AI的自我学习或许能逼近那些“天才作家”的创造极限。于是,剧本家、导演、剪辑师的未来,成了业界内外的共同忧虑:创作者会不会被抢饭碗?人类的独特性真的无可替代吗?

创意与效率的冲突点越来越尖锐。内容产业长久以来信奉“慢工出细活”,而LongCat-Video抛出了“快工出爆款”的命题。内容海洋化,量大价低;兼而有之,多样化创作被资本与技术共同驱动。这场变革催生了新型内容创业者——懂策划,精数据,与AI协同,而非独自创作。新一轮“内容军备竞赛”正在爆发,优质内容与垃圾信息的界限也被不断模糊。观众会因AI视频而腻味,还是因个性化算法而上瘾?产业内的“旧人”会否被边缘化,“新玩家”是否能驾驭日益智能的创意引擎?这种不确定才是最有看点的冲突,也是行业最急需解答的问题。

三、“技术领先还是炒作过热?LongCat-Video与竞品的较量”

当LongCat-Video横扫内容产业的风口,随之而来的是质疑与围剿。它被誉为“AI导演的巅峰之作”,也被讽刺为又一个被资本推上神坛的“幻术模型”。与之隔空较量的,是OpenAI的Sora、Stability的Stable Video等同类巨头——一个是以逻辑叙事与自然镜头著称的“智能导演”,一个则凭借开源社群的力量席卷创作生态。对比之下,LongCat-Video的技术路线显得更强势、更封闭。其专有的多模态生成引擎让画面几乎没有“AI味”,物理光影、人物动作、虚实转场都以近乎电影级的精度呈现;而Sora则更擅长逻辑一致性与故事流动感,在少样本生成上展现深厚数据建模功底;Stable Video则将自由度和可拓展性推向极致,任何开发者都能在社区中改写生成逻辑,让AI创作更具实验色彩。这场技术博弈,归根结底,是中心化算法与开源灵魂之间的世界观冲突。

但问题也在这里爆发——LongCat-Video的“领先”到底是真实的突破,还是被光滑营销语包装的幻象?AI视频生成的临界点似乎正在逼近:算法优化空间被压缩,算力成本上升,模型输出趋同。画面是更流畅了,创意却开始出现“模板疲劳”。批评者指出,LongCat-Video的强在视觉,但弱在情感。Sora的叙事连贯性虽不及其精准计算,却更贴近“人味”;Stable Video的开放生态虽混乱,却孕育了奇思怪想。市场短暂的热度掩不住一个冷峻事实:当生成结果趋于完美,差异感便逐渐消解,创新也随之陷入同质化。技术领先不代表真正的领先,尤其在AI领域,一旦缺乏生态支撑与持续迭代,暂时的高光很可能转瞬即逝。

不过,从行业的角度看,LongCat-Video或许正以另一种策略赢下未来——掌控生成标准。封闭生态让它能与硬件高度融合,利用M系芯片的算力支撑,在端侧生成领域建立护城河。Sora与Stable Video依旧依赖云端算力,而LongCat-Video的“设备即片场”理念,正让AI视频的落地场景大幅增加:移动端编辑、即时渲染、低延迟分发成为新标准。也正因如此,它背负的期待更重,也更容易被放大批评。从革命者到统治者,不过数月之差。AI视频生成的临界点,也许不是技术上的极限,而是市场对“创新幻觉”的耐心——当观众学会识别“AI质感”,当创作者寻求更深层的表达,这场军备竞赛的赢家,未必是技术最强的那一方,而是最懂用户情感的那一方。

结语

技术的火力暂时还未衰减,但真正的竞争早已脱离算力和算法本身——生态的闭环、硬件的整合、创作机制的重构,才是接下来的战场。而在这个新阶段,LongCat-Video的野心似乎不仅是工具,而是创作体系的核心引擎。