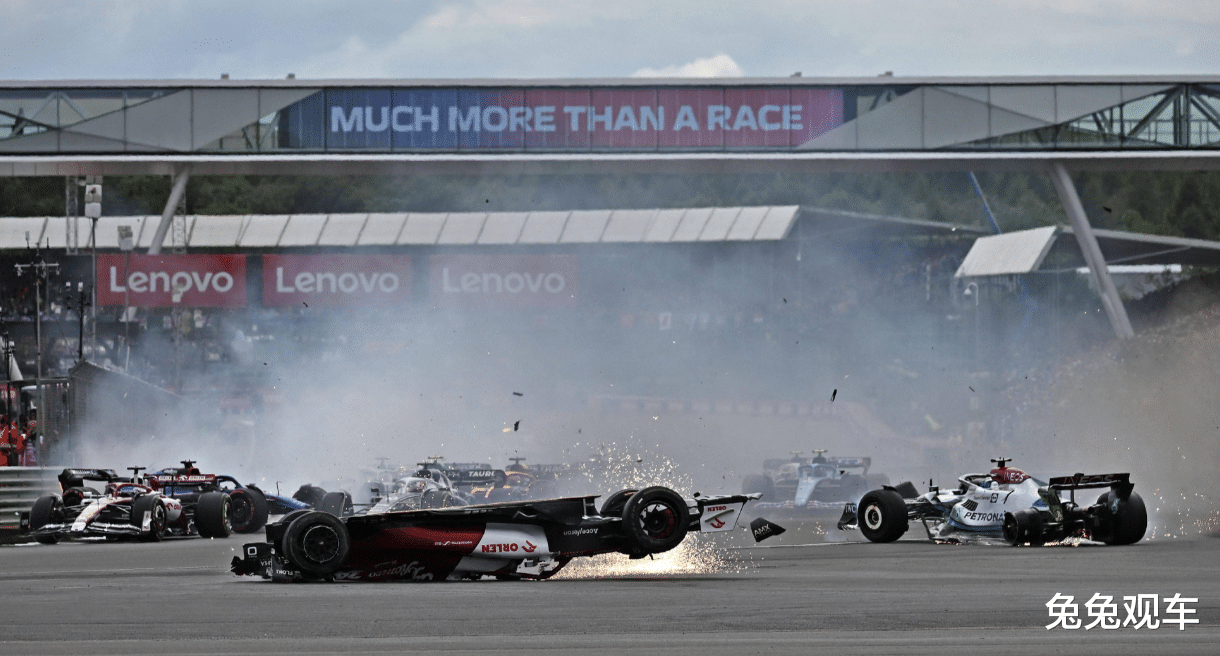

爱好赛车比赛的朋友可能会发现这样一种情况:一辆时速超过300公里的F1赛车失控撞墙,瞬间碎片四溅,车身几乎解体,然而令人惊叹的是,车手往往能够自己爬出残骸,甚至毫发无伤。例如在2022年F1英国站比赛中,中国车手周冠宇的赛车被撞至腾空翻转、车体支离破碎,但他却因Halo系统的保护仅受轻伤。

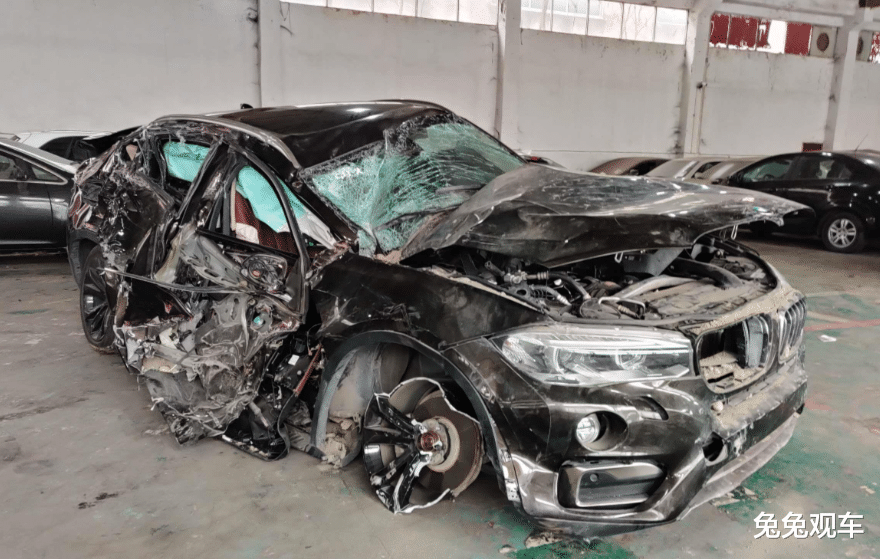

相反,日常生活中的普通车祸,即使速度远低于F1,却常常导致严重伤亡。那么为何赛车在毁灭性碰撞中能保护车手,而普通家用车却难以做到?难道是因为F1赛车有何不为人知的科技加持?今天兔兔就来跟大家一起探讨探讨。

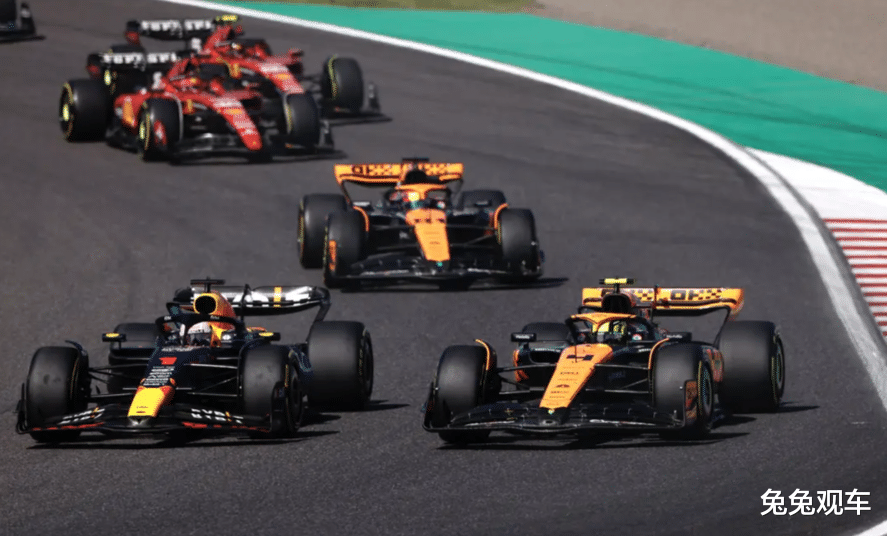

一、F1赛车的“可控解体”哲学F1赛车安全性最核心的悖论在于:看似脆弱的“粉碎”特性,恰恰是保护车手的关键设计。与家用车追求“小刮小蹭不伤车身”的理念不同,F1赛车采用了一种称为“可控解体”或“牺牲性结构”的安全策略。

当F1赛车发生碰撞时,车身特定部位会按照工程师的预设方式破碎并吸收能量。碳纤维复合材料制成的单体壳驾驶舱坚如磐石,但其他部件则被设计成“牺牲品”,通过自身破碎来耗散撞击产生的巨大动能。这就像建筑中的“抗震结构”,通过可控的破坏来保护核心部分。

相比之下,家用车虽然借鉴此理念也有溃缩区设计,但受限于成本,需要平衡日常使用的耐久性、维修成本和安全性,无法像F1那样极端地将整个车身作为“消耗品”。

二、安全技术的三重铠甲:F1的保护系统1. 碳纤维单体壳:赛车的"生命胶囊"

F1赛车的核心安全设计在于碳纤维单体壳座舱,这种由多层碳纤维与蜂窝铝板复合而成的结构,强度是钢的5倍,但重量仅为其三分之一。在测试中,它能够承受约12吨的重压而不变形——相当于一辆双层巴士的重量。

例如2020年巴林站事故中,格罗斯让的赛车解体爆燃,但单体壳未被穿透,为其争取了逃生时间。相比之下,家用车多采用钢铝混合车身,虽通过溃缩区吸收能量,但溃缩程度受限于成本与空间设计,难以达到赛车级别的能量分散效率。

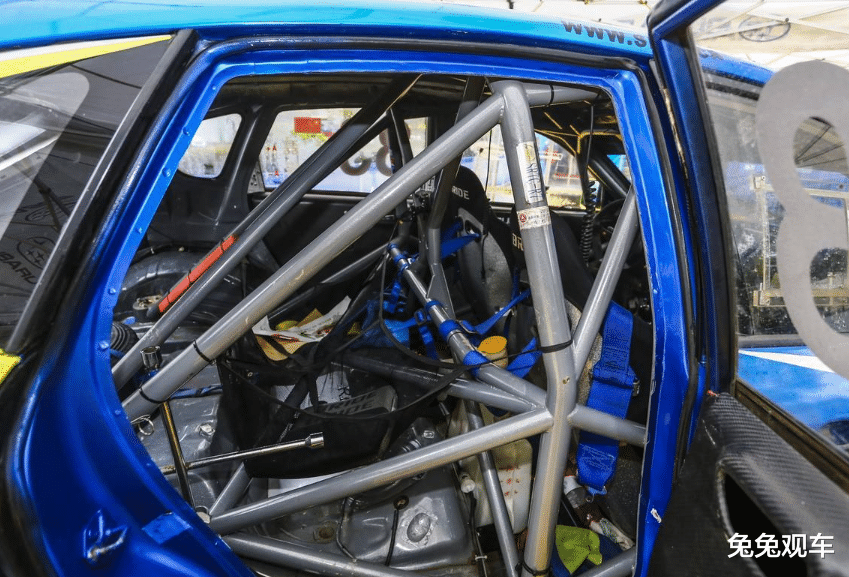

2. 防滚架与安全笼的立体防护

赛车强制配备的防滚架(Roll Cage)由高强度钢管焊接而成,形成覆盖全车的立体防护网。在2016年阿隆索的事故中,防滚架承受了翻滚冲击力,避免车手头部直接撞击地面。而家用车虽通过A柱、B柱强化车身刚性,但缺乏整体性防护结构,侧面碰撞时仍存在致命风险。

3. 全方位的保护系统:HANS、防火服与头部保护

头部和颈部保护系统(HANS)是F1另一项革命性安全装备。它通过限制头部在高速减速时的移动范围,将颈部受力减少50%以上,极大降低了颈椎损伤风险。并且近年来引入的“光环”(Halo)头部保护系统更是显著提升了安全性,这个被戏称为“人字拖”的钛合金系统,其独特的三支点设计在2018年引入后,已累计避免数十起致命事故。家用车虽配备前挡风玻璃与A柱强化,但缺乏类似的整体性头部防护。

此外,F1车手穿着的是用诺梅克斯材料制成的防火服,能够承受800℃高温长达30秒不燃烧。连同防火手套、鞋子和头罩,形成全面防火保护。

三、家用车的安全困境与F1赛车不同,家用车设计面临多重挑战:成本控制、舒适性、燃油经济性、多功能性以及维修成本等。这些因素共同限制了家用车安全技术的极致化。并且家用车需要保护的对象也更加复杂——不仅是驾驶员,还有乘客,包括儿童和老人。安全设计必须考虑各种体型、坐姿以及可能发生的多种碰撞类型。

此外,家用车使用寿命长达数十年,使用环境千差万别,这些因素都增加了安全设计的难度。家用车的安全标准虽然不断提高,但始终是在多种需求间的平衡结果。

F1赛车作为汽车科技的试验场,其安全技术不断向家用车领域溢出:溃缩吸能区、碳纤维材料、安全带技术等最初都源于赛车运动。甚至Halo系统的理念也启发了部分家用车的A柱加强设计。这种技术转移的最大受益者是我们每个普通驾驶者。ABS防抱死系统、ESP车身稳定系统等现在普及的安全技术,都曾在赛场上经过千锤百炼。

综上所述,F1赛车安全性并非天生优越,而是鲜血换来的教训。1950年代至1990年代,F1赛事中车手死亡事故频发。正是这些悲剧推动了安全技术的革命性进步。1994年塞纳事故后,F1开启了系统性安全改革,才有了今天的成就。相比之下,家用车安全进步则更多依赖于法规强制和技术渐进式改进。但核心理念是相通的:安全不是偶然,而是精心设计、严格测试和持续改进的结果。

或许未来某天,我们能在普通轿车中体验到"撞碎车体却毫发无伤"的奇迹——正如F1安全先驱教授西德·沃特金斯所说:“如果一项安全技术能够拯救生命,那么无论成本多高,都值得投入。”

![真的是法拉利老了也是法拉利[微笑]](http://image.uczzd.cn/10612298612030681186.jpg?id=0)