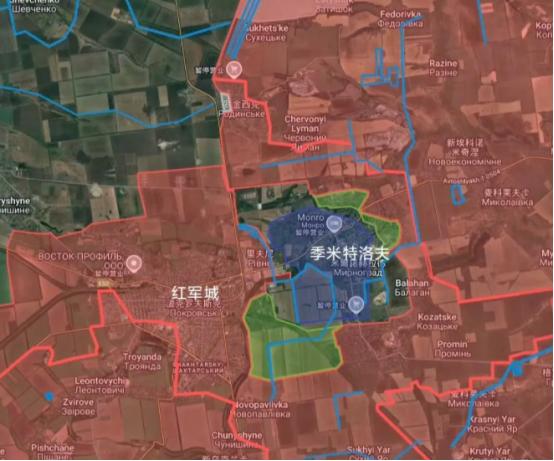

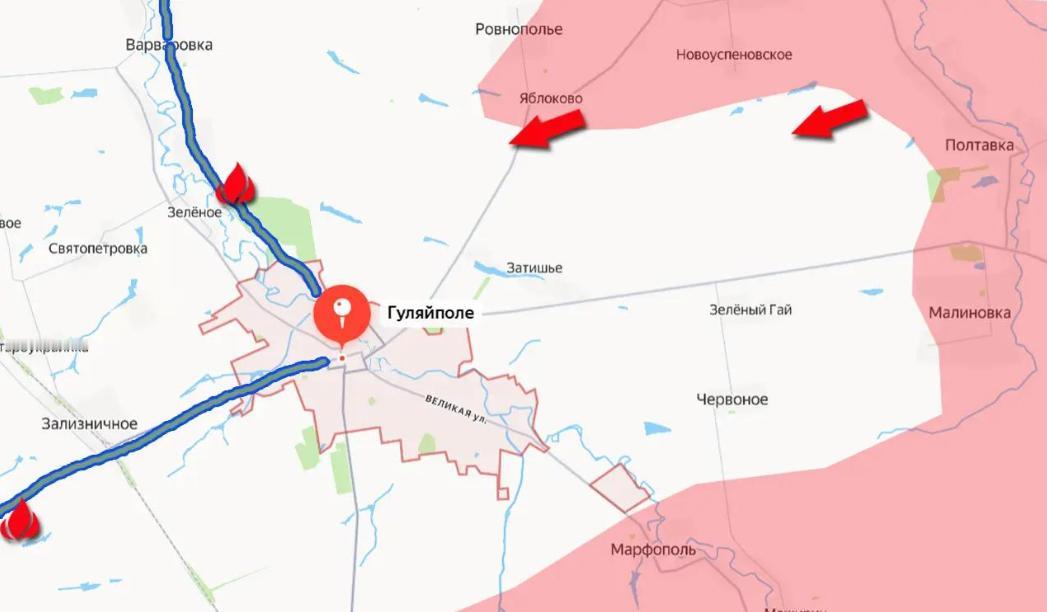

俄军继续对季米特洛夫包围圈进行压缩。这儿的乌军已经没有逃跑的任何希望,又不愿意投降,那就只有战死拉倒。 俄军对季米特洛夫的包围圈正以近乎窒息的节奏收紧。这种压迫感从2024年12月就开始了——当时乌军主力被泽连斯基调去库尔斯克搞“围魏救赵”,顿巴斯防线露出缺口,俄军立刻抓住机会,从三个方向楔入季米特洛夫外围。 最狠的是俄军的“无人机+火力”组合拳:白天用侦察无人机贴着乌军阵地盘旋,夜间派FPV自杀式无人机摸黑炸据点,发现任何人员移动就召唤炮火覆盖。这种24小时不间断的监视,让乌军连抬头换气都怕招来炮弹。 被困的乌军第155机械化旅算是精锐,但打到现在已经是“空壳部队”。去年8月库尔斯克战役抽调走三分之二的兵力后,留守的部队就靠吃库存弹药过日子。 现在阵地上连挖战壕的工兵铲都不够,士兵们只能用头盔挖土。更要命的是后勤线早被切断,伤员得不到救治,活活疼死在战壕里。 7月22日乌军增援的第68特种旅刚进包围圈,就因为分不清友军标识,被自己人的炮火炸死三十多个,这种混乱场面在包围圈里已经不是第一次发生。 俄军的战术很明确:先用火力把乌军压进掩体,再派步兵班组贴着废墟摸进去。这些步兵手里攥着朝鲜支援的单兵火箭筒和夜视仪,专找乌军的机枪巢和指挥所。 有个俄军连长后来在采访里说,他们连三天内端了七个地下据点,“里面的乌军饿得啃皮鞋,枪都拿不稳”。 这种逐屋争夺的巷战对乌军心理打击极大,很多士兵宁愿躲在下水道里,也不敢露头——因为露头就会被无人机盯上,三分钟内炮火就会犁平整条街。 泽连斯基本以为库尔斯克方向能牵制俄军,没想到反而给了对手集中兵力的机会。现在季米特洛夫的乌军就像被放进微波炉的鸡蛋,外壳(外围据点)被俄军一勺勺挖掉,内核(城区防线)正在高温下爆裂。 最讽刺的是,乌军2025年11月尝试用战斗机器人撤伤员,结果64公里的路程被俄军无人机打掉一半,最后勉强救走的三十多人,全是靠装死混过俄军搜剿的。这种“机器人突围”的闹剧,恰恰说明乌军连最后的机动能力都没了。 包围圈里的乌军不是没想过投降,只是不敢。去年12月有个乌军排长带着全班投降,结果第二天俄军就在他们驻地发现被处决的尸体——据说是乌军督战队干的。 现在阵地上流传着“投降死得更快”的说法,士兵们宁愿在废墟里打冷枪,也不愿举白旗。 这种困兽之斗,反而让俄军的推进更谨慎。他们现在每拿下一栋楼,都要先用温压弹轰一遍地下室,再让机器人进去扫雷,最后步兵才端着枪跟进。 最致命的是兵力对比。顿巴斯方向俄军有11万,还不算朝鲜志愿军,而乌军能凑的只有7万残兵。季米特洛夫被围后,基辅试过从哈尔科夫调兵,但路上被俄军无人机炸掉三个车队。 现在包围圈里的乌军每天减员超过三百,全靠吃老鼠和野菜充饥。有个被俘的乌军上尉说:“我们连反坦克导弹都用来打俄军的送饭卡车了,反正打坦克也是死,打卡车还能换口吃的。” 这种绝境下,乌军的抵抗已经变成了本能反应。他们在废墟里设诡雷,用尸体当诱饵,甚至把伤员绑在楼顶当人肉观察员。 俄军士兵说,有时候清理一栋楼要打三小时,因为每个房间都可能藏着抱着手榴弹的乌军。这种不要命的打法,反而让俄军放慢了节奏——毕竟莫斯科要的是完整的季米特洛夫,而不是一片废墟。 现在包围圈已经缩小到3平方公里,乌军最后的据点是市中心的地下商场。俄军每天往里面灌催泪瓦斯,偶尔扔几个白磷弹,但就是不急于攻进去。 这种“文火慢炖”的策略,其实是在等乌军心理崩溃。但从最新的战场录音看,里面的乌军还在喊“斯拉瓦乌克兰”,甚至用伤员的血在墙上写标语。这种近乎偏执的抵抗,让俄军前线指挥官都感叹:“他们不是在打仗,是在等死。” 季米特洛夫的结局其实早已注定。当泽连斯基在基辅吹嘘“库尔斯克大捷”时,他没想到顿巴斯的防线已经千疮百孔。 现在包围圈里的乌军,既是泽连斯基战略失误的牺牲品,也是俄乌战场绞肉机的缩影。他们不投降,不是因为忠诚,而是因为退路已经被自己人堵死——身后是督战队的枪口,面前是俄军的钢铁洪流,这种绝境下,战死反而成了最体面的选择。