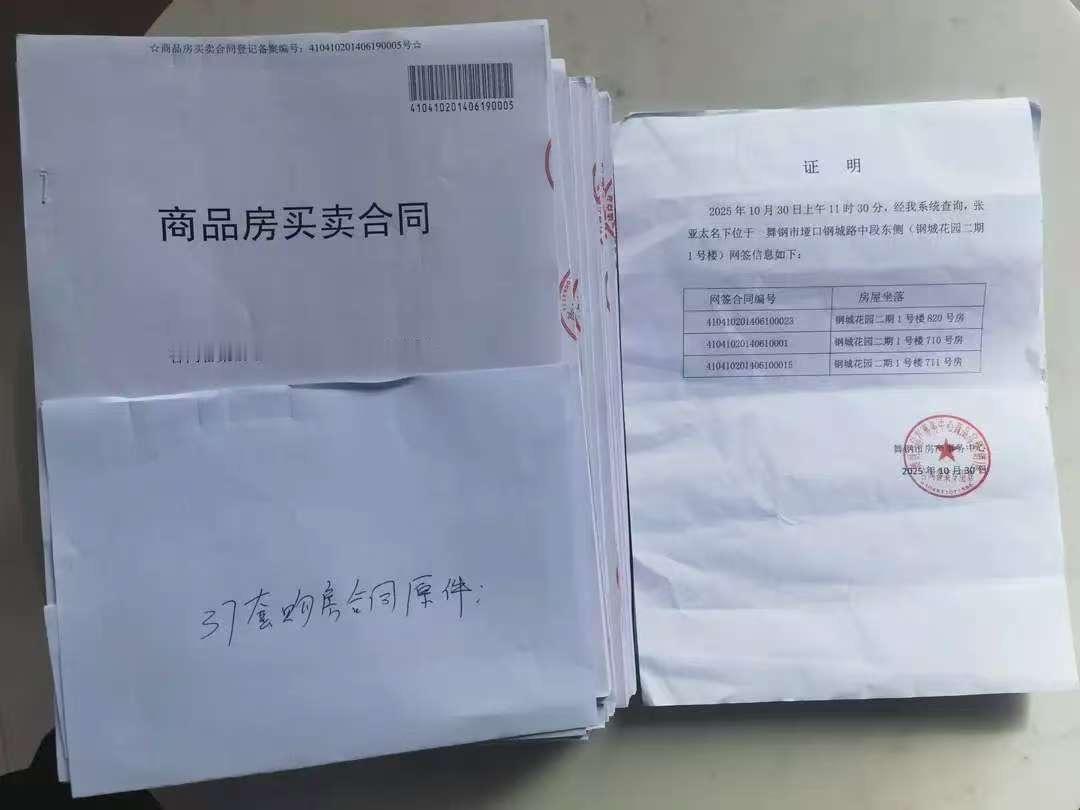

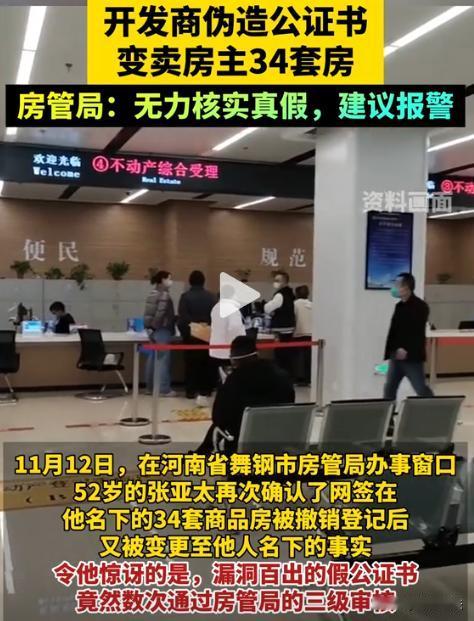

11月18日报道,河南舞钢,一52岁男子借给某房地产开发商1100万,对方用37套房子做抵押,一共4000平。11年后,开发商还没还钱,男子准备卖房变现,却惊讶的发现,自己名下37套房只剩下3套了,34套房被发商伪造公证书变卖了,假公证书竟数次通过相关部门的三级审核。相关部门:没能力核实真假。男子顿时傻了眼! 11月,在河南舞钢,52岁的张先生盯着房管局系统里“仅剩3套”的房产信息,手心里全是冷汗。 11年前他借出的1100万,不仅没要回,连抵押的37套房都被“偷”走了? 故事要从2014年说起。 彼时,张先生在郑州经营建材生意,手头有笔闲钱。 开发商苏德民找上门时,正赶上钢城花园二期资金链紧张。 苏某拍着胸脯保证:“半年内准还,利息按银行两倍算。” 为表诚意,他主动提出将37套商品房网签到张先生名下做抵押,4000平米的房产,总价值远超1100万。 张先生不是没犹豫过。 民间借贷风险高,但“房产网签”像颗定心丸。 房子在自己名下,对方赖账可以卖房抵债。 他没多想,便把钱转了过去。 这一等,就是11年。 6个月的还款期成了空头支票,苏某每年都以“楼盘卖不动”“工程款没结”推脱。 张先生催过几十次,电话里的语气从恳求到愤怒,最后只剩无奈。 他安慰自己:“至少有37套房押着,总不会血本无归。” 2025年10月,张先生的生意遇到资金缺口,决定变现抵押房。 他带着身份证跑到舞钢房管局,输入网签信息查询,屏幕上的结果让他眼前发黑。 37套房,只剩3套。 “剩下的34套呢?”他追问。 工作人员调出记录,从2022年6月开始,苏某持“公证书”“委托书”和“PS合影”,分7次到房管局撤销网签,将房产转到施工队、建材商名下。 更讽刺的是,其中26套已办下房产证,新业主装修入住,张先生连追讨的资格都没有。 而真相更加令人窒息。 苏某早就是失信被执行人,所谓“没钱结工程款”是幌子。 他从2022年起就伪造材料,用同一编号的公证书、模仿张先生的签名,甚至PS了一张“张先生委托他卖房”的合影。 这些漏洞百出的假材料,竟一次次通过房管局三级审核。 “我们只做形式审查,材料齐了就过,没法核实公证书真假。” 房管局负责人的回应,像一盆冷水浇在张亚太头上。 而苏某的行为,早已超出“欠钱不还”的范畴。 根据《刑法》第280条,伪造国家机关公证书、委托书,已构成“伪造国家机关公文证件罪”。 他用诈骗手段侵占张先生的财产,更符合“诈骗罪”要件。 从2022年到2025年,34套房产总价值超千万,情节恶劣,必须严惩。 而房管局的“形式审查”说辞,根本站不住脚。 《不动产登记暂行条例》明确要求登记机构“审慎审查”,公证书的真假、签名的笔迹,只需基础比对就能识破。 记者调查发现,假公证书的编号与正规文件重复,委托书签名与张先生的真实样本完全不符,这些肉眼可见的漏洞,三级审核竟集体“失明”。 若因审核失职导致财产损失,相关人员可能触犯“玩忽职守罪”,难辞其咎。 “我不是没能力核实,是没认真核。” 这类推诿,在类似案件中屡见不鲜。 张先生的遭遇,撕开了民间融资的残酷真相。 网签抵押看似稳妥,实则依赖登记机构的审核能力。 若审核流于形式,抵押物随时可能被“偷”。 张先生11年没查房产状态,给了苏某可乘之机。 大额抵押,建议每半年查一次网签信息。 借款合同、转账记录、抵押文件必须留存,一旦出事,这些是维权的“命根子”。 网友评论炸了锅:“假材料能过三级审核,谁还敢信房产抵押?” “开发商说‘善意’,难道我借他钱就该被坑?” 愤怒背后,是普通人对财产安全的深切焦虑。 如今,张先生已委托律师报案,起诉苏某诈骗,同时追究房管局审核失职的责任。 这场官司,不仅是为1100万讨公道,更是为所有普通人敲响警钟。 希望法律能还张先生一个公道,更希望这起事件能推动房产登记审核的改革。 别让下一个“张先生”,再为制度的漏洞买单。 主要信源:(半岛都市报——半岛时评|公证书造假,房管局无力核实? 新京报官微——“伪造公证书、委托书、PS照片”,开发商变卖了男子34套房产)