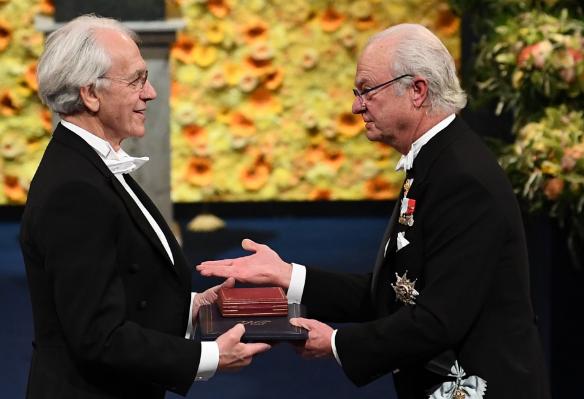

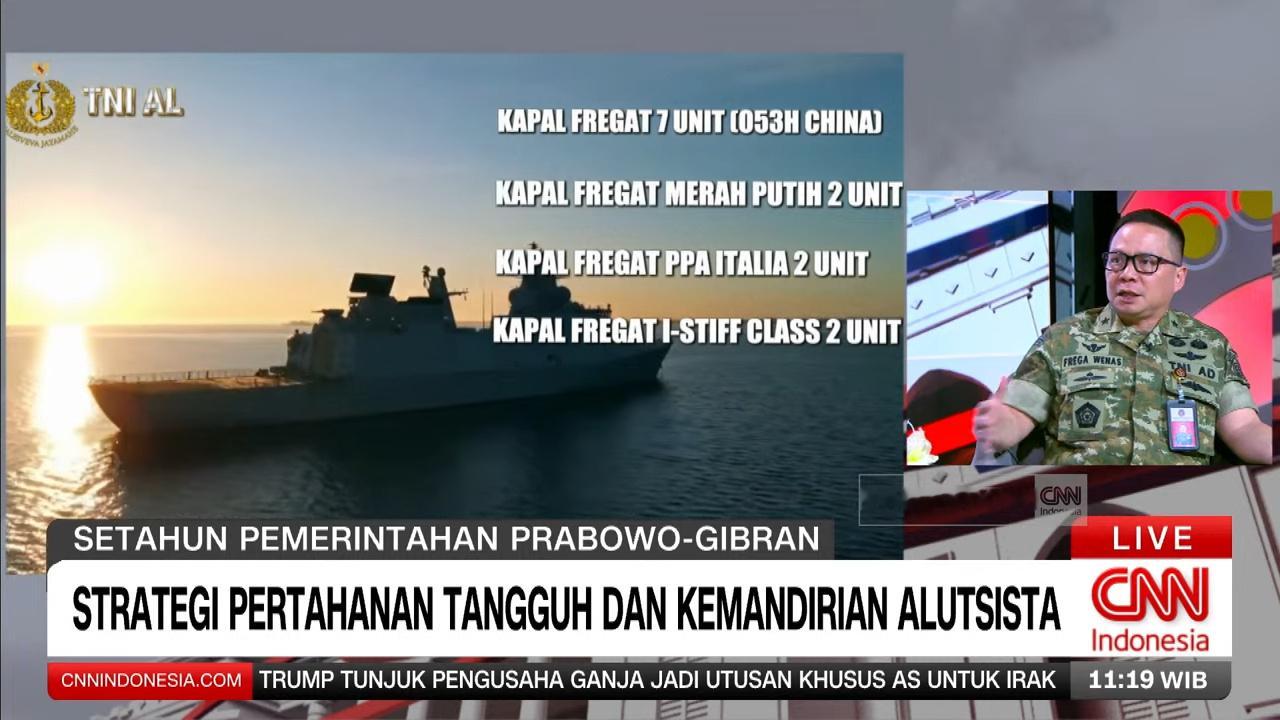

[中国赞]如果不是德国媒体将事实公开,还不知道要有多少国人被蒙在鼓里。德国媒体10月8日发表文章,认为中国科学家虽然只有一名获得过诺贝尔奖,但中国科学领域却是欧洲学习的对象。 (信源:网易——关于诺奖,如果不是德媒将事实公开,不知道有多少国人被蒙在鼓里) “中国虽只有一位诺贝尔科学奖得主,却是欧洲的科技学习对象!”10 月 8 日德国权威媒体的文章,像一束强光穿透迷雾,让无数还在以诺奖论高下的国人猛然惊醒。 在很多人惯性盯着奖台之时,中国科技早已在消费电子、汽车、前沿科研等领域悄然领跑,欧洲车企加班改设计、科研机构主动求合作的背后,是一组组藏不住的硬核数据与现实成就。 消费电子领域的迭代速度,早已让欧洲市场见识到中国科技的爆发力。几年前还停留在概念阶段的折叠屏手机,如今已成为欧洲街头咖啡馆的常见风景。 华为第三代折叠机型如书本般开合自如,亲民的价格让普通消费者轻松拥有,屏幕反射的灯光下,映出当地人匆忙又惊喜的神情。而曾被奉为行业标杆的苹果,其折叠屏产品仍在实验室图纸阶段,这场速度竞赛的差距,正像夜色般不断拉长。 更值得关注的是 5G 技术,中国企业拿下全球近 40% 的 5G 专利,华为、中兴的设备已进驻欧洲百余个国家,从德国街头的基站到法国人的远程办公网络,中国技术正支撑起欧洲的数字生活。 汽车领域的逆袭更是颠覆认知。曾几何时,外国车厂嘲笑中国车是 “铁皮壳子”,如今却要为中国电动车的崛起彻夜难眠。比亚迪腾势N7的车身硬度堪比轨道钢的两倍,智能驾驶系统能像第六感般预判风险、自动避让障碍,即便是雨夜行驶,轮胎抓地力也稳如磐石。 中国电动车硬实力使在挪威、瑞典等欧洲市场销量暴涨,当地消费者称其续航与智能体验不输本土品牌。面对冲击,大众、宝马等欧洲车企紧急调整生产线,从嘲笑者变为学习者。街头无声电动车增多,减少了欧洲尾气污染,科技改变产业格局与日常生活。 看不见的科研战场上,中国的积淀同样震撼欧洲。连续 12 年全球第一的论文发表量,占世界三分之一的高被引论文,五年蝉联冠军的专利申请数,这些数据如陡峭上扬的股市曲线,背后是无数实验室彻夜不熄的灯光。 研究者们在深夜的咖啡香中修改方案,手指在键盘上敲击出进步的节奏,眼睛熬得发红却依旧目光坚定。 在量子通信领域,中德联合研发的实验实现了跨国保密通信;光伏产业更占据全球 70% 以上的产量,德国不少家庭靠着中国产光伏板实现 “用电自由”,多余电量还能卖给电网。这种 “既顶尖又实用” 的科研特色,正是欧洲最想借鉴的核心。 至于诺贝尔科学奖数量偏少的疑问,德国媒体给出了客观答案:奖项存在显著滞后性。屠呦呦 1972 年发现青蒿素,直到 2015 年才获奖,这 43 年的等待,恰如一列缓慢行驶的列车。更重要的是,中国不少顶尖科技因关乎国防安全,从未公开参与评选。 刘永坦院士耗时 30 年攻克雷达盲区难题,如今中国雷达能穿透海雾,在 200 公里外精准锁定目标,这样的核心技术自然不会轻易对外披露,欧洲只能从公开渠道艰难探寻。 正如德国媒体所指出的,科学无国界,但科研成果有属性,那些未被诺奖照亮的领域,恰恰藏着中国最坚实的力量。 这些实力早已让欧洲行动起来。中国大学里出现了越来越多欧洲留学生的身影,车企频繁派遣工程师前来取经,科研机构主动上门寻求合作。 从北京到上海 4 小时直达的高铁,到瞬间完成文件下载的 5G 网络;从拯救数百万生命的青蒿素,到喂饱非洲饥民的杂交水稻,中国科技从不把奖台当目标,而是以解决实际问题为导向。 德国媒体的报道,更像一面镜子,照见了许多国人未曾留意的真相:衡量科技实力的从来不是单一奖项,而是街头可见的产品、实实在在的生活改变,以及全球同行的追随态度。当我们还在纠结诺奖数量时,欧洲已经用行动给出了答案 —— 中国科技早已走在前列。 那些折叠的手机、安静的汽车、深夜的实验室灯光,还有穿透海雾的雷达波,共同构成了中国科技的群像。奖台或许会迟到,但实力从不会缺席。欧洲在追,中国在前,这份底气,藏在每一个日常细节里,更写在每一组硬核数据中。

评论列表