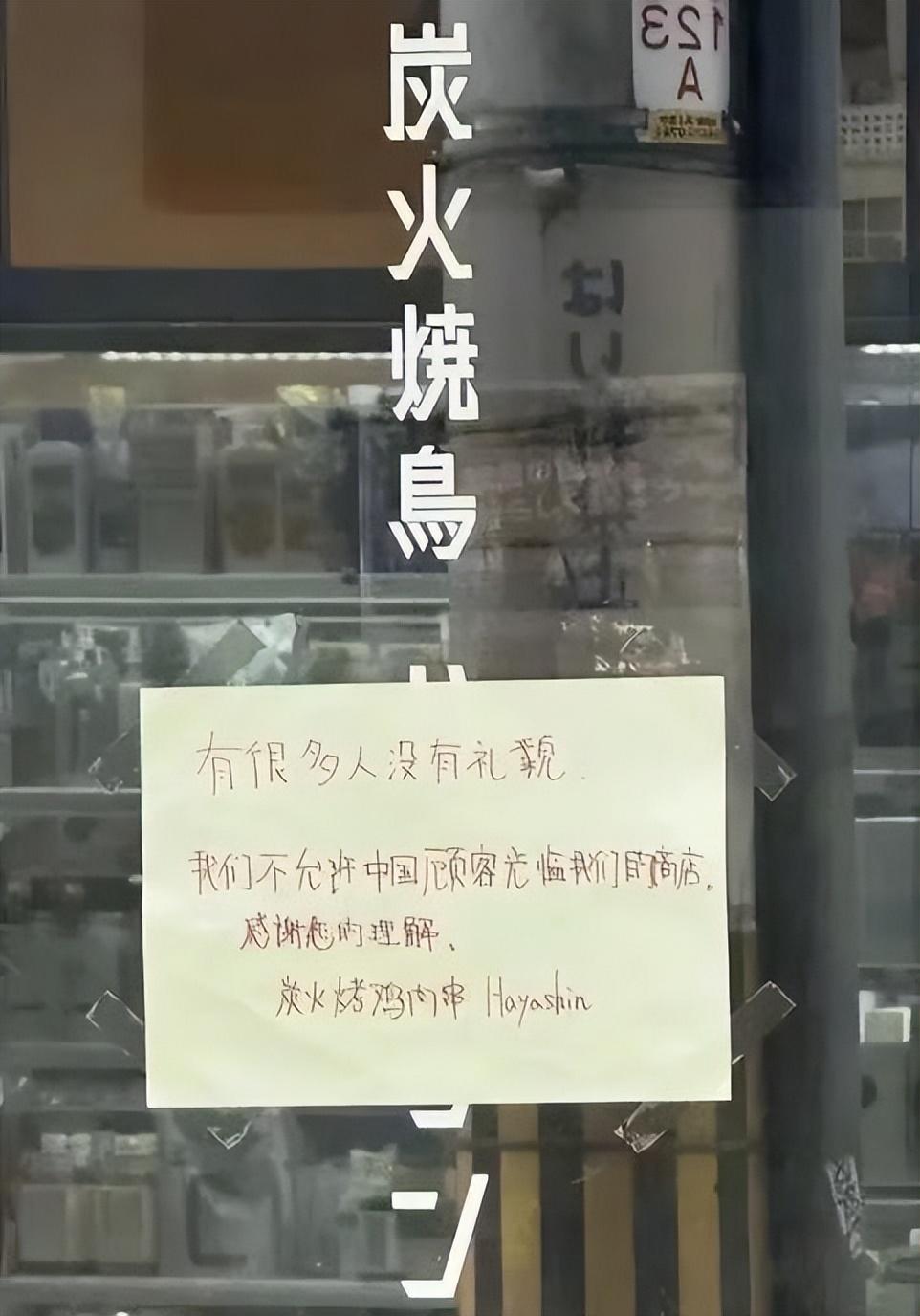

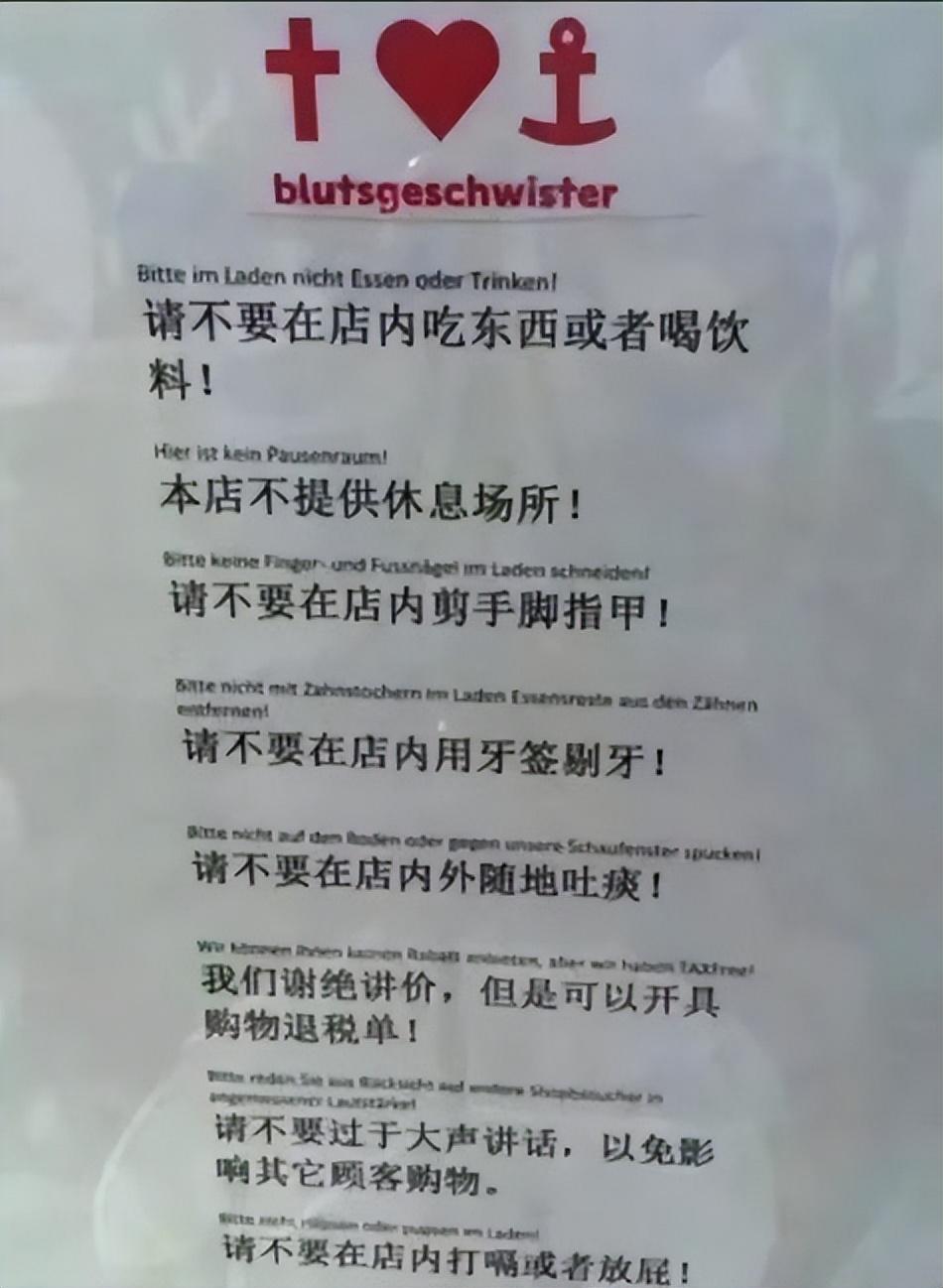

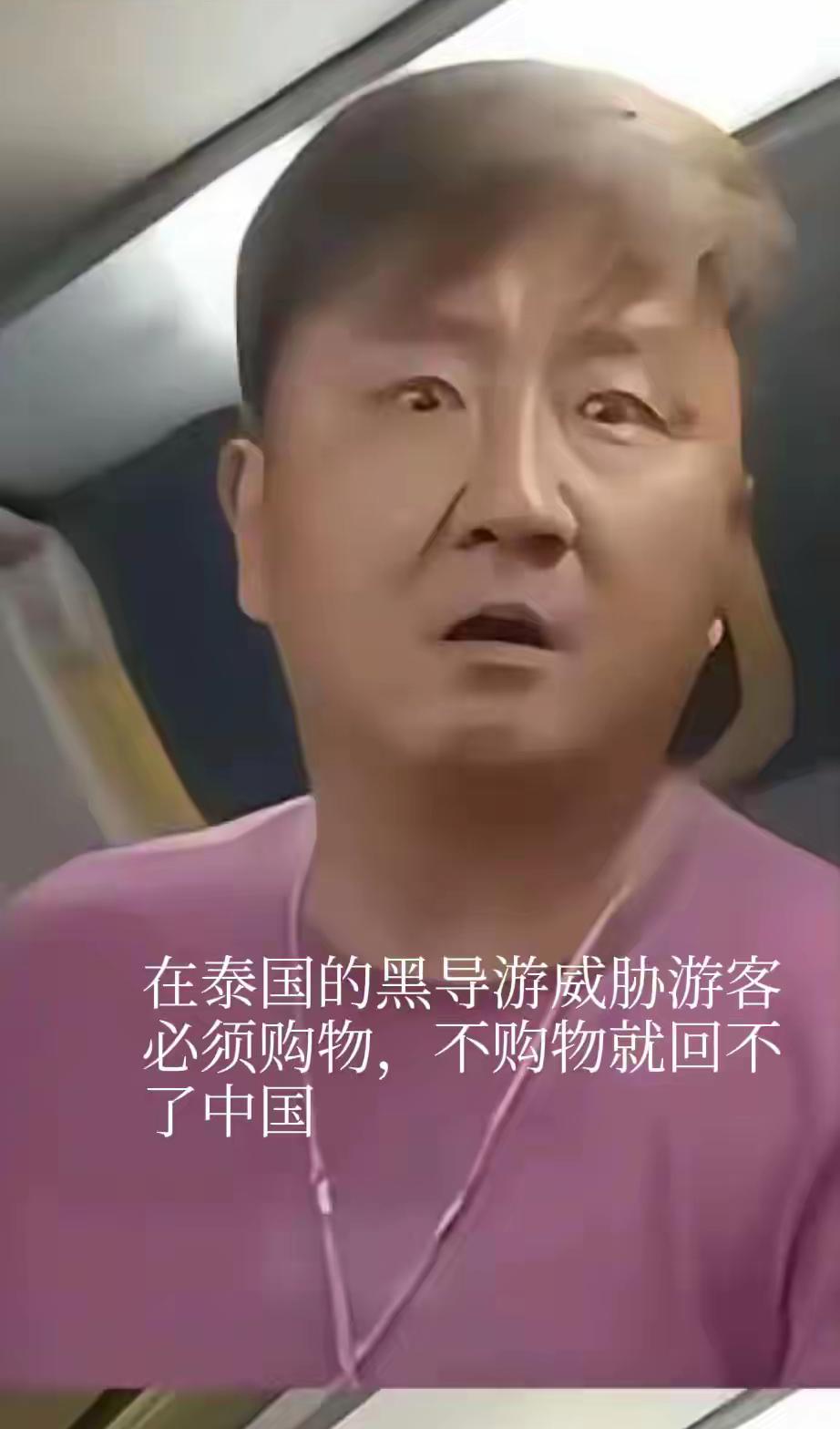

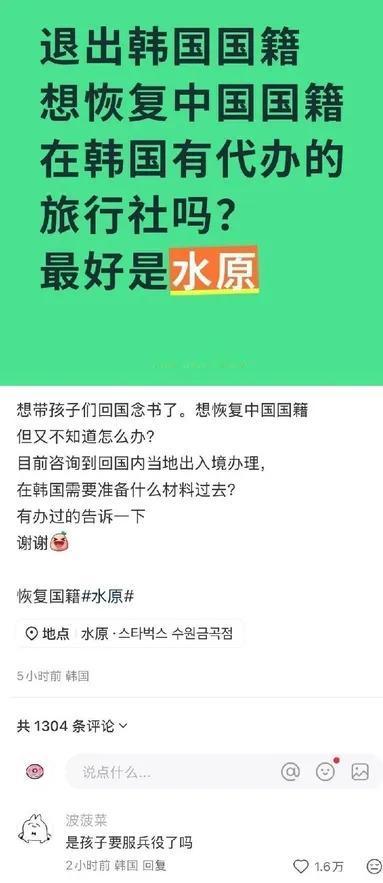

[微风]“不欢迎中国人”,德韩挂满中文标语,中国游客被区别对待,谁还去? 你以为只是“请勿触摸”?不,是“请中国人不要触摸”,你以为是“禁止喧哗”?不,是“只禁止中国人喧哗”。 这两年在外旅游的中国游客,常常会在一些热门景点和店铺门口看到刺眼的中文“特别提醒”。它们不是温柔的告知,而是直接的禁止,有的甚至明确挂出“中国人谢绝入内”的牌子。 韩国济州岛曾经是国人出境游的热选,如今街头冷清,酒店空房堆积,很多商家才后知后觉,把那些牌子悄悄摘掉,可游客的心已经凉了,首尔也发生过类似的事,饭店门口只用中文写“不能进”。 在德国柏林的博物馆岛,墙上的“请勿触摸”用中文特别大,英文和德文反而小得像补充说明。 日本便利店门口的“请排队”也只用中文,让人感觉好像其他国家的游客都天生规矩,只有中国人需要额外提醒。 甚至在英国的草坪边,英文标语是客气的“请爱护”,中文却是威严的“禁止踩踏,罚款50英镑”,语气天差地别。 问题是,中国游客并不像这些标语暗示的那样不守规矩,数据显示,中国人在欧洲的投诉率才0.3%,这还是蛮低的。 大部分人旅游时很注意行为,只是偶尔因为文化差异显得突兀,比如吃饭聊天声音大一点,但这并不是独有的现象,谁没在国外见过美国人在快餐店大声叫号、法国人咖啡厅里热烈讨论呢? 其实这很多是被媒体误导的,总有些极端例子被不断放大,比如某个游客插队、某个地方出现不文明举动,这些被反复报道,就慢慢变成了刻板印象。 久而久之,一部分商家和景点直接用“特别针对中国人”的方式写提醒,忽略了绝大多数守规则的游客感受。 这种“差别对待”正在反噬当地旅游业,韩国2024年的中国游客下降了四成,济州岛不少餐馆和民宿生意直线下滑,德国、英国也开始意识到问题,开始安排懂中文的导游、志愿者,培训员工用礼貌的方式交流,希望能修复形象。 但中国游客已经有了更多选择,去东南亚、去友好的欧洲国家,那里的中文标识是欢迎,而不是拒绝。 旅游本该是双方愉快的交易,你用好的服务和体验,我用钱买开心。如果迎接的是挑剔甚至带有排斥的牌子,谁还愿意踏进门? 如今,游客用脚投票,选择尊重他们的地方,也让那些曾经不把尊重当回事的商家和目的地,付出了真金白银的代价。 你要是觉得游客会一直忍,那是想多了,旅游圈的口碑传得快,一个地方是不是欢迎你,稍微上网就能知道。 那些抬头就能看到“不欢迎”的字眼,可能短期还能吸引点别的客人,但失去的是最大的一块市场。 尊重不是额外的礼遇,而是最基本的门槛,谁做到,谁就能把游客的心留住,谁忽视,它们就只能看着门前人影渐少,空街发呆。

![因不知名的原因,日本奈良的中国游客锐减。[doge]](http://image.uczzd.cn/13537406209768815596.jpg?id=0)

评论列表