印度留学生热潮, 他们希望我们国内事业单位对其开放, 网友:一个都别想来! 不是,咱就是说这也太离谱了吧。盯上什么不好,盯上“铁饭碗”。就咱自己每年考公考编都是千军万马过独木桥。现在印度人也想掺和。他们想的也太美了吧。 这股焦虑的源头,是近期中国新推出的K字签证。它面向外籍青年科技人才,不需要雇主担保,允许在教育、科技、文化等领域进行创业和商务活动。恰逢美国大幅提高H-1B签证费用,让许多印度技术人才感到留美梦碎,于是纷纷将目光投向了东方。 印度每年培养超过250万理工科毕业生,国内却无法提供足够的高质量岗位。他们的精英们突然发现,中国的K签证仿佛一扇新的机会之门。不用再看单一雇主的脸色,还能在半导体、人工智能等中国重点发展的领域寻找机会。 然而,中国的事业单位编制,这块无数国内学子挤破头也难求的“铁饭碗”,真的会对外籍人士敞开吗?答案可能要让印度朋友们清醒一下了。 看看国家体育总局2025年事业单位的公开招聘公告,应聘条件的第一条就明确写着“具有中华人民共和国国籍”。这不仅是体育总局一家的规定,工业和信息化部、国家民委等部委所属事业单位的招聘公告中,同样将报名门槛设定为“中国国籍”。 这意味着,我们的编制内岗位,从政策层面就筑起了一道护城河。印度留学生们所向往的“稳定工作”,其核心池子他们压根进不去。 有观点认为,K签证持有者至少可以冲击国内的企业岗位。但现实是,这套政策设计自有其战略考量,绝非盲目接盘。中国在半导体领域的高端人才缺口超过30万,AI领域核心研发人才缺口也有5万多。我们需要的,是能补齐短板的同路人。 K签证藏着隐性门槛:想获得永久居留倾向,需在华工作满3年,且成果要与中国产业需求相关。它旨在筛选出愿意与中国产业共同成长的真才实学者,而非那些只想把中国当跳板、随时准备跳槽美国的投机者。 回过头看,网友们的激烈反应“一个都别想来”,更像是一种情绪宣泄。它背后是年轻一代对国内就业形势严峻的切身体会。财政部的录用名单显示,80个名额中有10位是有留学背景的,但他们无一例外都是海外硕士毕业的中国学子。 真正的竞争,从来就不在外来者与本地人之间,而在于我们自身能否在全球化的人才竞技场上保持足够的竞争力。中国的舞台足够大,容得下所有愿意为之奋斗的英才,无论他们来自何方。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

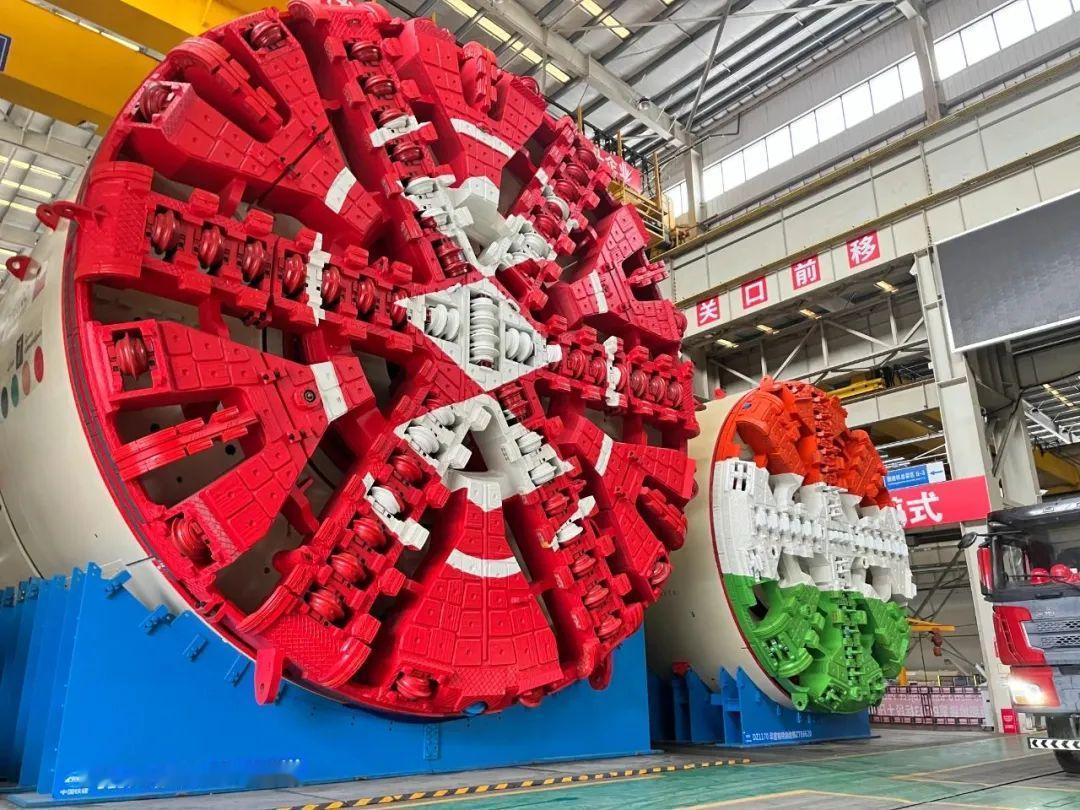

评论列表