2007年5月,河南一地村民为证实祖坟有700年历史,竟自行挖掘,不曾想,一开始就挖出了各色陶俑!更让人想不到的是,墓主人居然是元世祖忽必烈的“宫廷御医!” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 这事儿还得从一纸通知说起,当时村里接到消息,说这片地要规划成工业区,祖坟必须迁走。 东王封村是个大村,三千多口人大部分姓靳,祖坟地里埋着从元朝开始的老祖宗,大大小小坟头少说也有几千个。老辈人常说最老的墓有七百多年了,可拿不出真凭实据,上面就是不认这个账。 有个村民翻出泛黄的族谱,指着上面“怀孟路总管靳德茂”的字样着急地说:“这可是正三品大官啊!”但工作人员摇摇头:“没实物证据,谁信?” 村民们被逼到绝路了,想来想去,只能咬牙做出个大逆不道的决定—挖祖坟!他们想着要是能挖出点文物,证明这地的历史价值,说不定就能保下来。 那天清晨,三十多个汉子扛着铁锹来到祖坟前,心里直打鼓。谁知刚挖到一米多深,泥土里就露出了个彩绘人头,接着又发现了陶马脖子,鬃毛上还带着暗红的颜料。 有人喊起来“快看,是墓志碑!”接着又有人惊呼“下面还有陶俑,好多陶俑!”这时候大家意识到事情不简单,赶紧叫停挖掘,派人去请专家过来。 文物专家火速赶到现场,一看就惊呆了。墓里整整齐齐码着两架朱漆马车,车前是两排持戟武士俑,车后跟着十二名侍女俑,两侧还有“胡汉组合”陶俑。 左边汉人俑头戴幞头,右边蒙古骑士俑身着左衽皮甲,连马鞍上的莲花纹都清晰可见。考古队员清理到底部,足足找出83件珍贵文物!其中80多件是陶俑,另外还有青瓷药碾、铜镜这些物件。 这些陶俑组成了一个完整的“元代仪仗队”,虽然埋了七百多年,色彩依然鲜艳,保存得相当完好。 最关键的证据是墓志铭,上面清清楚楚刻着:“大元故嘉议大夫怀孟路总管靳公墓志铭”。这不就是族谱上记载的靳德茂吗? 专家一查史料,才知道这位靳德茂真是忽必烈身边的红人。他生于1210年,东王封村人,从小勤奋好学,子承父业专研医学。 忽必烈还是藩王的时候就召他为“尚药太医”,后来忽必烈继承皇位后,靳德茂跟随进入朝廷,升任为太医院副使。打仗时医生多重要啊,靳德茂因此立下不少功劳,深得忽必烈信任。 靳德茂在太医院兢兢业业干了二十多年,直到七十多岁才请辞回乡。忽必烈念他多年跟随,还特地封他为嘉议大夫和怀孟路总管,是正三品大官。 晚年辞官返乡后,他也没闲着,继续在村里给人看病,教后辈怎么用草药。1292年去世,享年83岁,葬在东王封村,墓地成了家族坟场的中心。 后来经过集资,靳德茂墓被重新修建,还建了大殿牌楼供人参观。那些出土的彩陶则得到妥善保护,对研究古代丧葬历史有着重要价值。 这事儿到最后有个圆满结局,2008年,靳德茂墓被河南省人民政府公布为省级文物保护单位。 曾经差点被推平的坟茔,如今立着三米高的青石碑,上面用蒙汉双语刻着墓主生平。村里还修了仿元代风格的展馆,80多件陶俑在恒温展柜里静静诉说七百年前的故事。 更让人欣慰的是,这些文物后来还走出了国门。一些蒙古人形象的驭马俑,曾在美国纽约大都会博物馆“忽必烈时代中国元代艺术展”展出四个多月。 从一个小村庄到世界大舞台,这些陶俑的经历本身就是一段传奇。回头想想,东王封村村民当初那个看似冲动的决定,不仅保住了祖宗的安息之地,更让一段尘封七百年的历史重见天日。 老百姓保护家园文化的决心和智慧,有时候真能创造奇迹。 这个偶然的考古发现,让靳德茂的名字重新被人们记住。这座出土的古墓,不仅让人们回溯到元朝的辉煌,也为研究元代宫廷文化和医学历史提供了宝贵的资料。 靳德茂墓出土的陶俑造型生动、形象逼真、神态各异,彩绘颜色艳丽、搭配完美,为研究元代社会政治经济状况、埋葬风俗、民族服饰、工艺制作提供了重要的实物资料。 如今,这些陶俑和随葬品已经成为了国家级文物,保存在博物馆中供世人瞻仰。 而靳煌的名字,也在考古学者的笔下被赋予了新的意义,成为了历史的一个重要符号,提醒着我们,历史的辉煌与遗失,有时只需要一次偶然的发掘,便能重见天日。 信息来源: 中国发展门户网《工业区侵占古墓群 村民无奈自掘祖坟拯救文物》 央视新闻《河南焦作发现元代古墓》 河南省文物保护单位公告

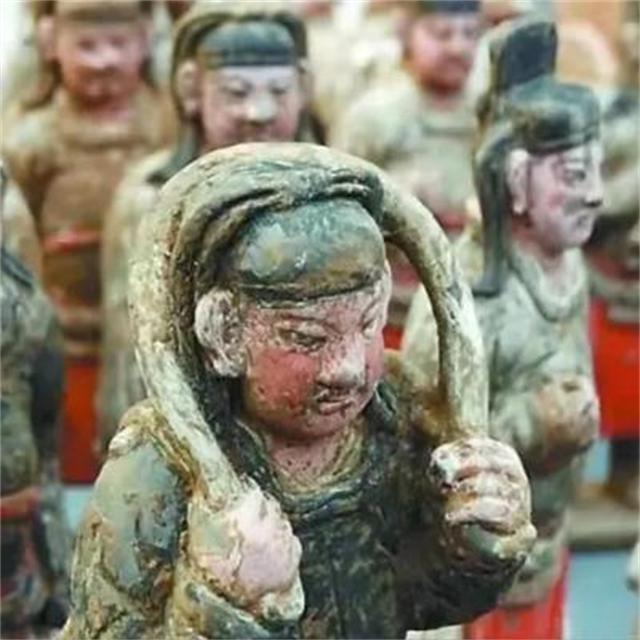

评论列表