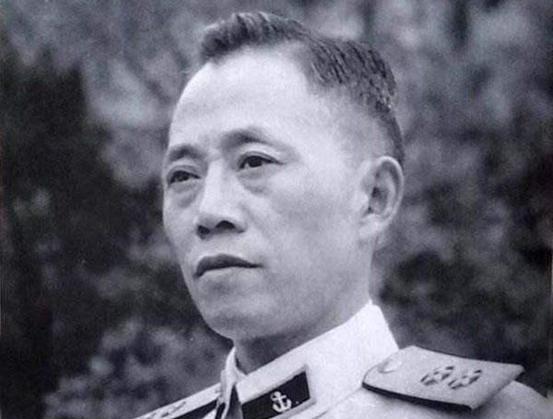

总后部长因报告呛声萧华,萧向荣:少说话!罗瑞卿:不要争执了 “1959年3月的一天早晨,邱会作在军委大楼门口冲参谋丢下一句:‘这份报告,我要照实讲,谁也别想让我添空话。’”短短一句,火药味从台阶一直蔓延进会议室。那年,新中国建国已满十载,可军内几大部门刚刚完成新一轮人事调整,磨合期难免暗潮涌动。 彼时的总后勤部正承受前所未有的压力。三年困难刚露端倪,部队口粮、被装、油料样样紧缺。国家要求军费“压缩开支,忍痛转民”,后勤线一分一厘都要精打细算。邱会作临危受命,心里只有一个念头:让子弟兵在任何情况下也能准时拿到物资。 偏偏总政的要求也在加码。萧华带人下部队调研,口号响亮——“政治工作必须跟任务同步起飞”。对基干干部来说,这话没毛病,可放到仓库、车队、伙房,很多基层后勤官兵听得一头雾水。邱会作觉得,空洞口号费人心气;萧华则认为,没政治引领再多物资也打不出胜仗。分歧由此埋下。 几天后的军委常委会,本应是一场汇报例会,却因为这两位少壮将领的碰撞变得针尖对麦芒。罗瑞卿端坐主席台,文件夹合着未翻,视线来回扫动,显然觉出气压不对。按照议程,萧华先谈干部整顿与思想教育,言语中政治味浓烈;随后轮到总后发言。 邱会作打开报告,只用了三十秒,已把近期粮秣供给、车辆检修、被服调拨的数据报了个遍。许多老帅听得认真,萧华却插话:“报告也得有政治温度,不能只见数字不见人心。”这句评价直白,会议室里空气瞬间凝固。 邱会作眉头一挑,声音带着火:“给前线送米送盐就是抓人心,要是连肚子都填不饱,再高的政治口号也是空的。”一句回击,让很多与会者抬头。对抗在继续发酵,眼看就要失控。 萧向荣坐在靠门的位置,他同时兼着军委副秘书长和办公厅主任,知道罗瑞卿要主持大局,便轻声道:“少说两句,留点余地。”提醒不算重,却恰到好处,让话锋稍稍顿住。出于礼貌,众人将视线转向首席。 罗瑞卿敲了敲桌面:“不要争执了,咱们是一个战壕的。老帅们定过原则,先按计划办事,再具体分工。”他的语调不高,却压住了躁动。会场重归平静,文件继续翻动,但暗战并未结束。 外人或许不解,为何一份后勤报告会掀起如此大浪。其实,当时总后正争取更多主动权:改变“养老单位”的刻板印象,引进新装备管理模式,推行仓储标准化。邱会作深知,没有足够人手,难保质量;而调走经验老到的干部,又会让体系脱节。偏偏那段时间,总政频频把“思想成分复杂、业务不合口味”的干部建议转岗到总后,这让他感到头疼。 萧华则从另一套逻辑出发。部队要长期和平建设,过硬政治作风是灵魂。他认定,只要干部在后勤阵地得到再教育,既能保留军事经验,也能补齐思想短板。两人目标一致,路径却南辕北辙,一来二去,摩擦增多。 值得一提的是,罗瑞卿并没有简单压服矛盾,而是采用“分流—回访—再分流”的折中方案:让总后挑选急需人才,剩余干部先集中培训;半年后由军委统一复评,再定去留。看似繁琐,却有效减轻了双方情绪,也给尚未成型的后勤改革留出缓冲空间。 时间来到1960年初,困难局面更为严峻。总后建立油料储备十日余量的“红线”制度,并推进边防高寒地域的被装升级;与此同时,萧华在总政抓“立功授奖”,把供应及时与政治激励挂钩。后勤数据与政治标杆开始互补,前线部队反映:衣食无忧,士气确实上扬。两人虽未公开言和,但相互认可已在行动中显现。 遗憾的是,个人性格积累下的裂缝难以完全弥合。1965年整风时,邱会作、萧华各自受到不同程度的批评,彼此依旧埋怨。但回到当初那场常委会,正是那次针锋相对,把“后勤保障必须和政治工作并举”的命题摆到了台面,也倒逼军委完善了跨部门协同机制。若无那番激烈碰撞,后勤改革未必走得如此坚决。 回望同僚评价,罗瑞卿的斡旋被称为“滴水穿石式调停”,不偏不倚,赢得主流信任。萧向荣的一句“少说话”看似消极,却在关键时刻帮会议留住理性窗口,避免一场公开撕裂。而邱会作与萧华的争执,也让更多人意识到:在和平建设年代,后勤与政治并非谁附庸谁,而是互为支点。 历史留给今天的启示很朴素:军队体系庞大,部门差异天然存在,矛盾不一定是坏事。只要目标一致,哪怕意见尖锐,经过制度设计与时间磨合,也能转化为改革动力。1959年的那场“呛声”风波,只是一个起点,却在日后支撑起成熟的后勤保障框架和政治工作体系的双重升级。