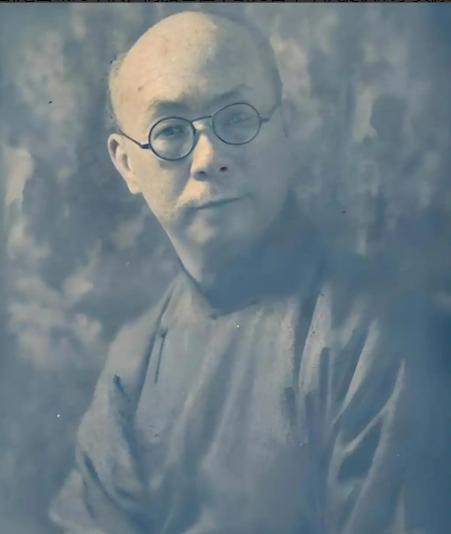

最早提出进军东北的将领,不是朱老总,而是一位师长,他是谁 【1945年9月初,烟台郊外】“师长,往北闯,行不行?”警卫员抖着地图,把指尖停在鸭绿江一侧。黄克诚看了看天色,只回了一句:“东北,非去不可。” 一、抗战胜利的欢呼声尚未散尽,山海关以南的铁路线上却已经人声鼎沸。熟悉军务的人都听出了异样——蒋介石命令第九战区、徐州绥靖区各部急速北调,名义上受降,实则抢地盘。苏军在满洲的装甲列,正排队装船准备回国,留下的是遍布工厂机床的城市和空出的兵营。南部解放区主力尚未休整,如若被国军抢先占住长春、沈阳,局势瞬间反转。黄克诚反复琢磨一个问题:倘若坐等,山东、华中根据地会否腹背受敌? 二、此时的黄克诚身份只是新四军第三师师长,在山东方向同日伪残部周旋,日子说不上轻松,但他最大优势是“看得见海”。从威海卫港口发往旅顺的大连航班资讯,每天都送至指挥部,他对滨海补给线路了如指掌。也正因此,他敏锐嗅到了满洲在战略与后勤双重意义上的价值:资源、工业、便于出海联络苏联,还拉开同蒋介石主力的距离。两个词萦绕脑海——机遇,时间。 三、9月14日,黄克诚把想法写进电报,《对当前局势和军事方针的意见》,通篇不到八百字,却句句指向一点:立即组织大批部队进东北,首批至少十万人,争取在苏军撤离窗口期前完成登陆。电报发往延安,抄送华中局和山东军区。旁人都劝他,越级上报吃不消,他摆摆手,“若再等三天,好位置就没了。” 四、有意思的是,电报出手后,几天里毫无回音。第三师照常拉练,黄克诚却明显沉默。他对副师长笑道,“真要被批,也认了,总不能把方向感交给对手。”9月中旬,延安决策层通过新的全国战略:向北发展,向南防御。随即,东北工作委员会、东北人民自治军相继成立,山东、冀热辽、华中精锐陆续抽调北上。公开文件未提起草人姓名,但第三师赫然在列。看似偶合,其实伏笔早埋。 五、启动之初,运输是最大障碍。海上航线短缺运力,只能拆船、拼筏。第三师抽调一批会木工的战士,连夜在烟台赶制木帆船。风急浪大,单程四十小时,船上只能带干粮和步枪。途中遇到海巡的日伪残余艇,黄克诚干脆把加固木板拆成掩体,“船板当盾牌,枪口往外顶。”短兵相接,几次碰撞后,第一批部队踏上大连码头。史料显示,9月末,第三师先遣团就已进入旅顺要塞接防,比中央电文正式发布早了半拍。 六、东北的战场环境与华中截然不同。阔叶林、黑土地、严寒考验着士兵耐性。更突出的问题是城市工人数量庞大,思想工作若跟不上,厂矿开不得,供应线就会断。黄克诚在奉天召开第一次干部会,“谁会修车床、谁留过洋,站出来!”确实有人觉得奇怪,但很快明白,战争不只靠步枪,还得靠机床。短短三个月,奉天机车厂恢复蒸汽机生产,部队在新年之前拿到了第一批加固火车皮。不得不说,这在当时极提士气。 七、1946年春,国军各路兵团沿华北线北上,试图从锦州撕开口子。由于第三师早早扎下根基,辽西走廊形成弧形防御,与林彪、罗荣桓的东北民主联军主力实现钳形呼应。黄克诚对参谋长低声一句,“你看,去年那封电报,值了。”辽沈战役打响前夕,沈阳仓库里堆积的粮秣弹药已能保障东总持续作战两个月,这批物资后来直接装备第四野战军南下。 八、值得一提的是,黄克诚并未因为建议被采纳而居功。他在1947年被调任东北民主联军副司令员,仍自称“旧三师师长”,军帐里挂着那份电报的副本。有人问他缘由,他只是笑着说:“身位不高,也能看远,只要眼界不被头衔框住。”这句话,被随行记者记在本子上,日后成了军事院校课堂常用案例。 九、后来东北全境解放,沈阳、长春、大连的工业设备完好接收,为全国战场提供火炮、坦克、铁路机车。从物资到干部培训,东北成了后续三大战役的补给源。回溯起点,一个师长的一封电报,与中央的整体判断共振,催生出“向北发展、向南防御”的全国布局。历史的关键往往隐藏在不起眼的细节里,这一次,细节写在9月14日的电报行间。 十、如果要回答“他是谁”,答案并不神秘——黄克诚,湖南永兴人,新四军第三师师长,后任解放军高层将领。多年来关于“谁率先提出进军东北”众说纷纭,但档案、电报、口述印证了这位师长的先见。战略走向往往由最高统帅拍板,可具体方案也需要前线指挥员的果决。黄克诚用行动证明,层级并非束缚,真正的战略眼光来自对局势的敏锐和对时机的把握。