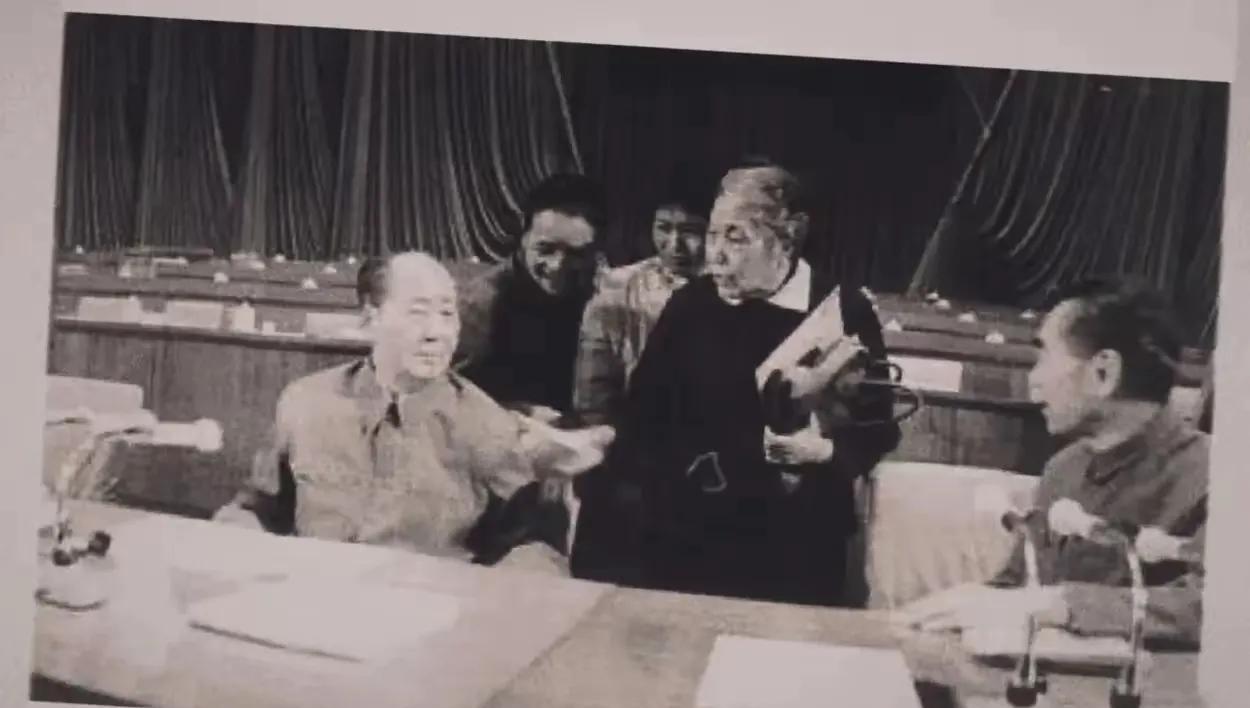

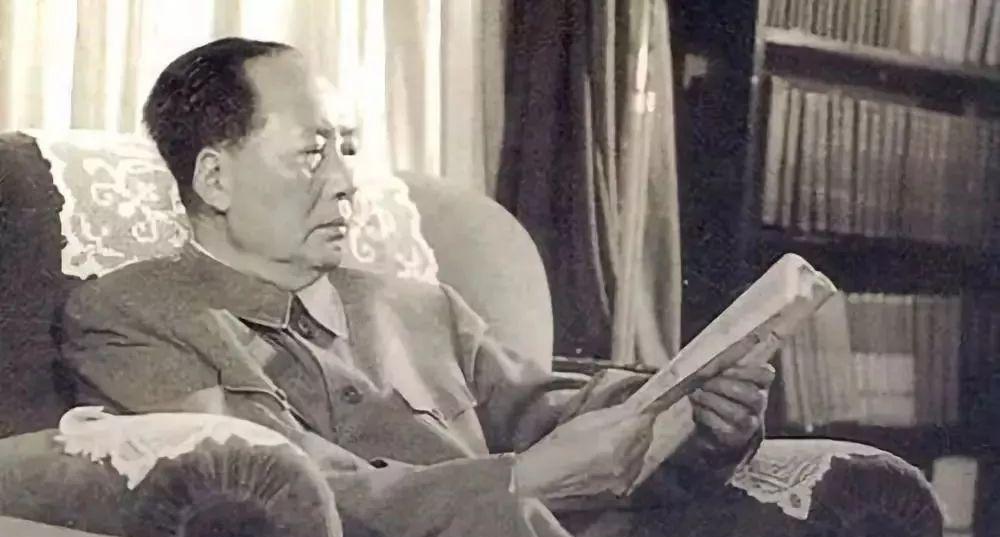

1958年毛主席视察广西,他的爱将韦国清试探:您敢吃蛇羹吗? “主席,广西人待客常用蛇羹,您要不要尝一口?”1958年1月11日下午四点,刚踏上南宁机场的毛主席听见韦国清的这句半认真半玩笑的提议,停下脚步,笑着压低声音回了一句:“吃!为什么不吃?”说完,他顺手拍拍韦国清的肩膀,随行人员面面相觑,心里七上八下——毕竟谁也猜不透,这一盅看似寻常的蛇羹,会被放在怎样的政治分寸上。 之所以出现这段插曲,与当时的“南宁会议”背景密切相关。那是一场准备讨论农村积累、钢铁产量等急迫问题的中央工作会议。毛主席下了死命令:不搞迎来送往,不铺张浪费。但广西省委还是想尽地主之谊,犹豫再三,只好把希望寄托在省长韦国清身上。韦国清家乡在东兰,和南宁相隔不过数百公里,他深知“蛇羹”在岭南餐桌上的象征意味——既地道又别致,关键是做法简朴,不算奢华。于是才有了机场边那一句试探。 毛主席答应得痛快,可问题来了:中央其他领导能不能接受?蛇在北方多被视作“毒物”,不少干部光听名就皱眉。韦国清一咬牙,干脆把蛇羹安排为每人一盅,再配简单小菜,算是既照顾主席指示又体现广西特色。宴会那天,热气腾腾的砂锅端上桌,有人夹起瓷勺又放下,动作僵硬。毛主席环视一圈,慢条斯理地说:“岭南有此风味,诸位还是趁热吧,不吃就是不给广西面子。”一句话,气氛立刻缓和。 韦国清当晚没怎么动筷,他把注意力放在主席的神情上。见毛主席喝得畅快,他才松口气。多年后有人提起这件事,韦国清笑言:“我那天是押上全部家乡面子赌的。”听似轻描淡写,却隐约透出他与毛主席相交的来龙去脉。两人结识虽早,却真正建立深厚信任,要追溯到长征途中那段并肩撤离懋功的日子。 1935年6月,中央红军与四方面军在川西会师。两军对北上还是南下争执激烈,关键时刻,毛主席命令特科团迅速北移,担任团长的韦国清不声不响,连夜带队翻山。那一夜大雾漫山,行军路线全靠韦国清临机决定。毛主席事后感慨:“要不是你守住要道,晚走一步,就麻烦了。”从那以后,“可靠”成了毛主席对韦国清的第一印象。 抗战、解放战争直至入越援法,韦国清多次接受危急任务。他常开玩笑说自己只是“会打游击的壮族小伙”,可每回都能拿出漂亮的战果:华中剿“铁拳纵队”、苏北袭江防线、淮海堵口袋……毛主席给他的电报极少套话,“速去”“务成”两三个字,背后却是完全的信任。有意思的是,越是信任,主席越少夸奖,直到1954年授衔前夜,毛主席才在中南海小范围谈起韦国清:“这人能文能武,将来搞地方建设也行。” 广西落后,韦国清心知肚明。从越南顾问团回国,正赶上一五计划后期,他发现广西一个重点项目都没有。别人埋怨地理条件差,他偏要顶住压力“硬啃骨头”。南宁会议间隙,他抓住机会向毛主席汇报:“广西手无寸铁,工业底子薄得可怜。”毛主席点头,当场拍板:柳钢、西津水电、柳州化肥三个大项目由中央支持。那一刻,韦国清才彻底放下心。 项目启动并不顺利,缺技术、缺资金、缺人才。韦国清干脆挑班子、跑部委、挖工程兵,把广西当成大工地。有人嘀咕他“不务正业”,他一句话堵回去:“没工业,谈什么民生?”几年下来,柳钢第一炉铁水喷火的夜晚,他站在炉台边,衣服被火花溅了两个窟窿,也舍不得离开。 教育同样让韦国清挂心。广西大学在院系调整中被撤,他多次请示中央,最后得到批复。新校区破土时,老教授们围着韦国清合影,他笑得合不拢嘴:“书香一落地,蛇羹都香得更久。”说到这里,他又把那盅蛇羹搬出来作比喻:地方的东西,只要用对了地方,也能成为国家需要的“硬菜”。 毛主席把韦国清称作“老朋友”。1973年接见大军区负责人时,主席眼神已模糊,仍能一把握住韦国清的手:“样子变了,胖了。”现场许多人动容,却不敢多言。两年后,主席做眼科手术,韦国清特地北上探望,二人谈到南宁那盅蛇羹,主席用几乎听不清的声音说:“好味道,不简单。”这句评价,比任何勋章都让韦国清受用。 1976年9月,北京气温骤降,韦国清率广西代表团抵京悼念。灵堂内,他静静站到最后,抬起头,仿佛还能看见主席当年端着瓷勺、蒸汽扑面的神情。有人劝他节哀,他摆摆手:“我还得把广西的事干好,才算没辜负他。”那年冬天,他把柳钢二期扩建计划重新递上中央,批文很快到位。 蛇羹的故事听来轻松,背后却是一个地方工业化与国家战略的交织,也是领袖与部下之间难得的相互成全。韦国清敢端这盅羹,是勇气,更是底气;毛主席愿意喝下去,是信任,也是担当。广西几十年后能形成较完整的工业体系,这一勺看似寻常的羹,或许正是起点。