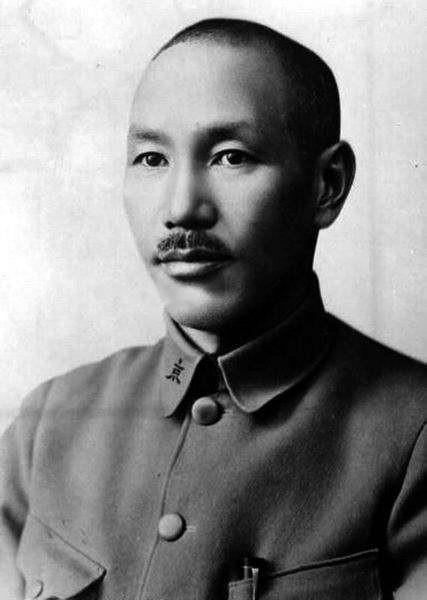

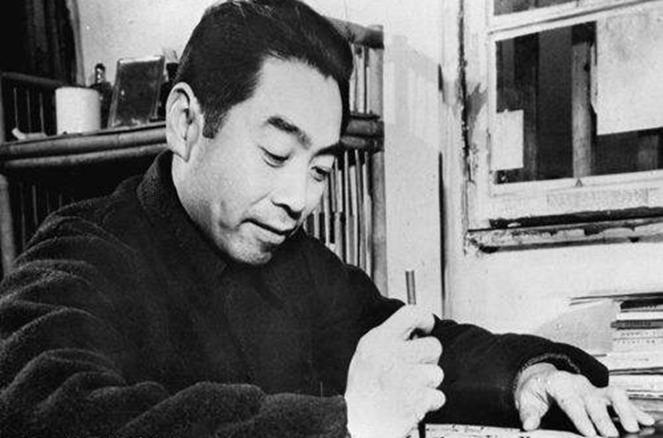

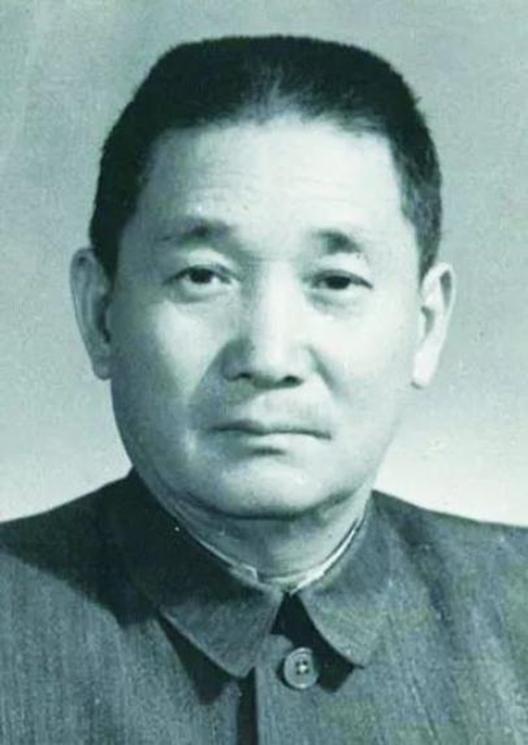

1949年,蒋经国大骂张治中:他真是太天真,以后必将死无葬身之地 “文白兄,这一去,怕是刀口舔血。”——1949年3月31日深夜,周恩来挂断电话,窗外的夹雨东风直往灯火扑来。第二天清晨,张治中登机北平,肩上扛着南京方面那份薄得不能再薄的《国内和平协定》草案,他自己也摸不清,这张纸究竟是通往和平的公文,还是通往决裂的引信。 飞机还没越过长江,蒋经国已在跑道边甩下那句狠话,“他太天真”,语气里带着讥讽。近在身侧的屈武把话原封不动地塞进张治中耳里,张治中当场拍案:“谈和平也有罪?等我回去定要问到底!”然而,待到北平落地,他的怒气很快被街头那条条“欢迎真和平”的横幅浇灭。空气里弥漫的,是对国民党“假谈判”的普遍怀疑,他不得不收起情绪,开始与中共代表团正面交锋。 时间拨回十三年前的西安,1936年。彼时的张治中以国军代表身份穿梭兵谏双方。张学良将蒋介石扣在兵营,他拉着周恩来、杨虎城挤在窄屋里对时局做最后磋商。往日的对手此刻坐在一张桌旁,张治中忽然明白双方都想要的,其实是一条民族生路。正是那次兵谏和平收场,周恩来记住了“张文白”三个字;也正是那次,张治中看到共产党处理危机的冷静与效率,这种印象,一直扎在他心底。 抗战全面爆发后,张治中第九集团军奋战淞沪,日机轰顶,他换自行车冒雨赶往狮子林前线的举动,上海报纸连续三天用加黑大字报道。尽管战局终以撤退收尾,“和平将军”一称却不胫而走。外围评价褒贬不一,张治中自己倒坦然:正面抗击才算军人本分,他无意追求“将星”包装。遗憾的是,蒋介石自此更加倚重嫡系,对这位“开明将领”时疏时近。 1945年8月,重庆谈判。毛泽东首次住进上清寺桂园——张治中的私宅。安全保卫由一个手枪排改穿便衣执行,排长都是张治中的安徽老乡。毛泽东说:“文白兄,你和他们不同,你是真诚的。”这句话,张治中回忆一辈子。也因此,当1949年前线全面崩溃,南京把“谈判代表”这个烫手山芋丢给他时,他几乎没有犹豫就接下。 北平会场内外气氛冰冷。周恩来开门见山:“4月20日前,南京若无签字,人民解放军即渡江。”张治中抹了把汗,只能硬着头皮提出八项修改;可每一条,都触及新政权的底线。会后他对傅泾波低声道:“我像把鸡蛋往石头上碰,裂的是蛋。”十几天艰苦拉锯,《国内和平协定》算是挤了出来,他押宝南京会点头。然而李宗仁拖,蒋介石拖,结果谁也不签。4月20日一过,解放军炮声自南岸密集炸响,从江阴直到九江,夜色被火光撕得稀碎。 张治中瘫坐在驻地书桌前,翻看报纸上跳动的渡江进度,他知道自己的使命已成泡影。与此同时,北平城外,高炮阵地却在保护另一件大事——新政协筹备。6月15日,中南海怀仁堂座无虚席。有人说“中华人民民主共和国”字数太长,张治中脱口而出:“共和二字已含民主,改称中华人民共和国,恰到好处。”毛泽东点头,周恩来也点头,会议纪录员快速划掉两个字,一国之名就此定稿。当天夜里,张治中在日记里写道:“删去‘民主’二字,非弃民主,乃寓民主于共和之内。” 新疆的和平解放往往被人忽视。9月,张治中电邀陶峙岳、包尔汉,同意与中共中央直接联络。陶峙岳其实一度动摇,顾虑部下安置。张治中给他回了一封足有八页的长电,阐释“民族地区自治”与“完整主权不可分”之间的平衡。一个星期后,乌鲁木齐换旗不流一枪一弹,这一功劳,连毛泽东都在政治局会上点名称赞:“文白居首功。” 10月1日开国大典,张治中站在天安门城楼次排,周恩来侧身提醒他别离护栏太近,“风大,帽子容易被吹掉。”张治中淡淡一笑,望见十里长安人潮起伏,忽觉那些年的苦心孤诣没有白费。至此,他已完成从“国民党高级将领”到“共和国元勋”的身份裂变。 1969年4月6日,张治中病逝北京,终年七十九岁。消息传到台湾,有人冷嘲热讽,有人缄默不语;大陆多家报纸只用了简短讣告,不渲染、不拔高。平心而论,张治中确实复杂:他曾是黄埔系名将,也曾是国府高级谈判代表;然而骨子里,他又简单:守疆保土、追求和平,这两条始终未变。或许正因如此,蒋经国的那句“太天真”才显刺耳。历史没有给张治中荣耀的终章,却给了他一个相对平静的归宿——这一点,蒋经国终究没能左右。