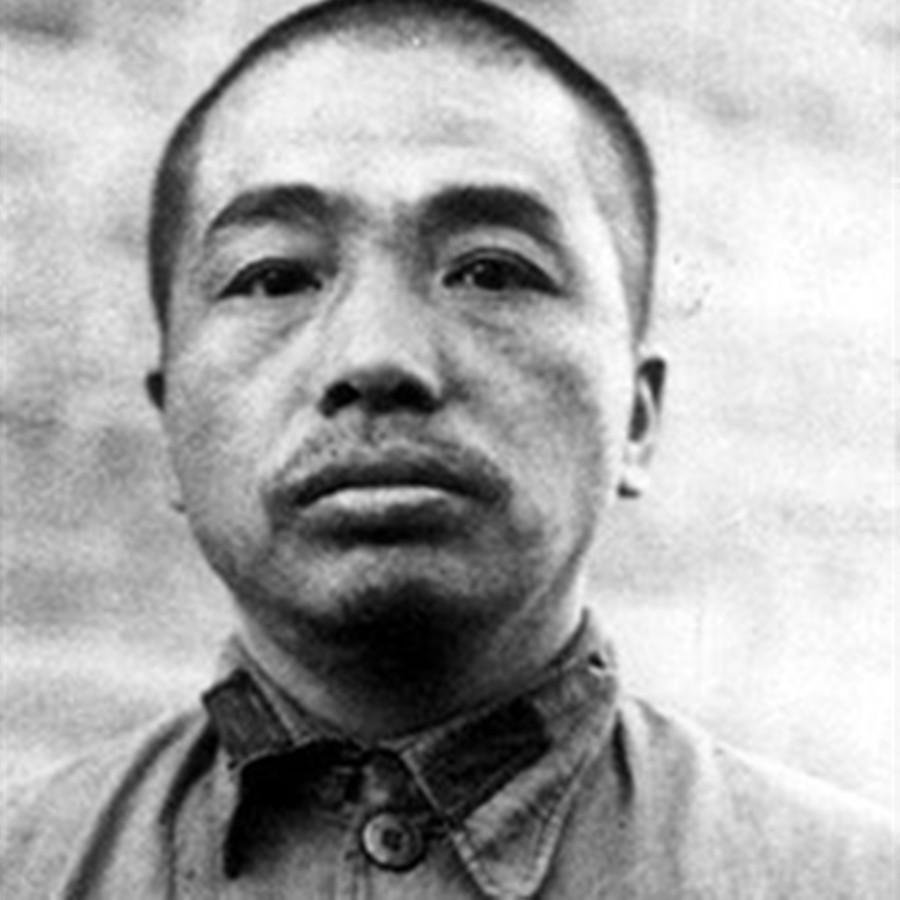

彭德怀后来回忆第三次战役结束之后的情况:“我打了一辈子的仗,从来没有害怕过,可是当我们打过三八线,一直打到三七线的时候,我环顾前后左右,那个时候我确实很害怕。 一个征战沙场几十年的将军,什么情况下会说出”害怕”二字?1951年,当志愿军攻下汉城推进到三七线时,彭德怀这位铁血元帅竟然坦承自己感到了恐惧。这种恐惧不是来自敌人的枪炮,而是源于一种更深层的担忧。 1952年7月,彭德怀受命主持中央军委日常工作。他在一次作战会议上回忆了那次情况:“我打了一辈子仗,从来没有害怕过,可是当志愿军越过'三八线'一直打到'三七线'后,我环顾前后左右,确实非常害怕”。这位从湘潭农村走出来的将军,经历过平江起义的枪林弹雨,参加过二万五千里长征的千难万险,指挥过百团大战的浴血奋战,但在朝鲜的三七线上,他却说出了这样的话。 说起来,第三次战役确实打得漂亮。1951年1月初,志愿军和朝鲜人民军联手发起攻势,歼灭以美军为首的”联合国军”1.9万余人,解放了汉城。当时的场面确实壮观,美军几乎是不战而退,志愿军官兵都知道,三八线并不是打过去的,几乎可以说是走过去的。战线从三八线一路推进到三七线,整整100多公里。 但是彭德怀这个老兵看出了门道。他发现美军的撤退并不是溃退,而是有序的战术后撤。这种情况在他几十年的军旅生涯中见过太多次,通常意味着敌人在准备更大的反击。 更要命的是后勤问题。敌军占据着绝对的空中优势,几乎每天都在对我军的后勤补给线进行狂轰滥炸。我军在打到”三七线”附近时,已经向前推进了几百公里,这使得原本就很难维持的后勤补给线变得更加困难。从鸭绿江到三七线,这条补给线拉得太长了,而且完全暴露在敌机轰炸之下。 当时的情况有多严峻呢?志愿军将士们穿着单薄的棉衣,在零下三十多度的严寒中作战,很多人的手脚都生了冻疮。连续三次大战役下来,部队已经疲惫不堪,弹药补给严重不足,有的连队只剩下几发子弹。战士们吃不饱穿不暖,空中有飞机炸,地面是美军的坦克大炮,沿海是美军的舰队,不下船就可以把炮弹打过来。 彭德怀当时的处境确实让人捏把汗。志愿军深入敌后100多公里,三面受敌,补给线随时可能被切断。如果继续南进,一旦敌军发起反攻,几十万志愿军将士就有被包围歼灭的危险。这种战略上的被动局面,是这位身经百战的将军最担心的。 于是,在众人都沉浸在胜利喜悦中时,彭德怀做出了一个看似不合时宜的决定:停止南进,就地转入防御。这个决定在当时引起了不小的争议,很多人不理解为什么要在胜利的时候停下来。但彭德怀坚持自己的判断,他知道战争不是儿戏,不能把几十万将士的生命当赌注。 事实证明,彭德怀的担心完全正确。1951年1月25日,李奇微指挥联合国军发起”霹雳行动”,对志愿军阵地展开猛烈反攻。这就是朝鲜战争第四次战役的开始。如果不是彭德怀提前做了防御准备,后果真是不堪设想。 在砥平里等地的激战中,志愿军虽然付出了一定代价,但总体上顶住了敌军的攻势。通过运动防御和反击作战,志愿军为后续的持久作战争取了宝贵时间。 从这件事可以看出,真正的军事家和普通将领的区别就在这里。普通人看到的是眼前的胜利,而彭德怀看到的是胜利背后的危机。他的”害怕”实际上是一种高度的战略清醒,是对复杂战场形势的准确判断。 这种理性的恐惧,恰恰体现了彭德怀作为军事家的过人之处。他不是不敢打仗,而是不打没有把握的仗,不拿将士的生命做无谓的冒险。这种负责任的态度,正是他能够在朝鲜战场上最终取得胜利的关键所在。 一个”害怕”的彭德怀,反而更让人敬佩。真正的勇敢不是盲目冲锋,而是在关键时刻能够保持冷静和理智。你觉得彭德怀当时的决定是对还是错?在胜利面前能够保持清醒,这样的将军是不是更值得信赖?