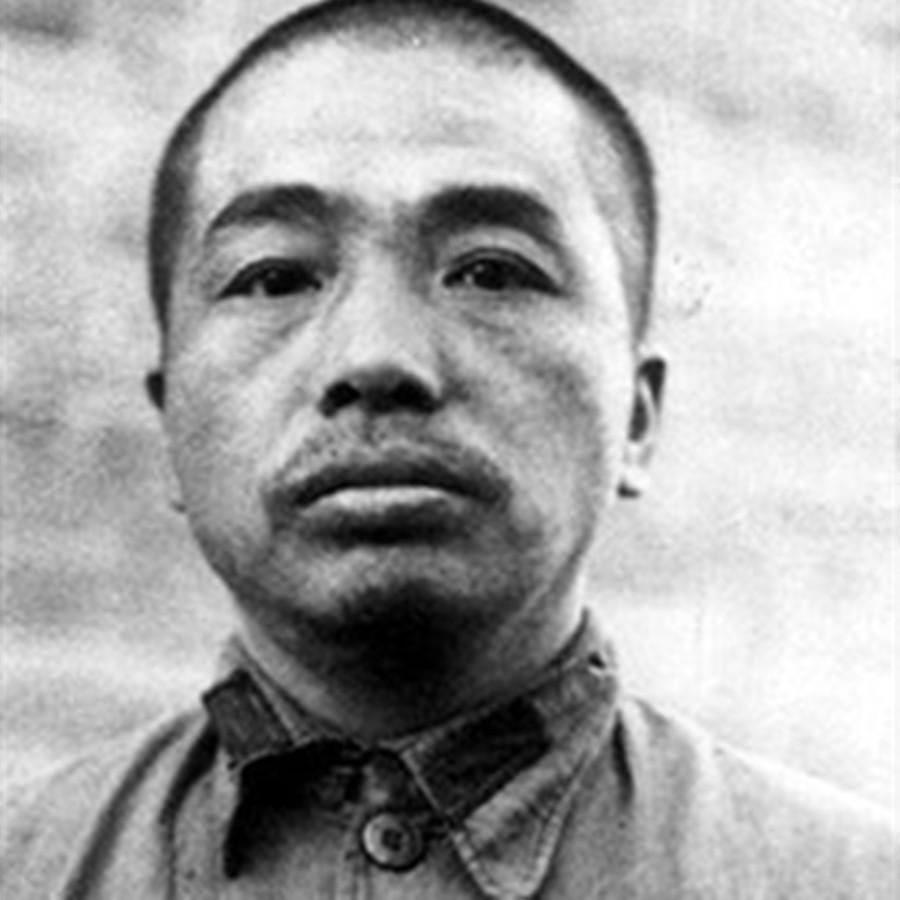

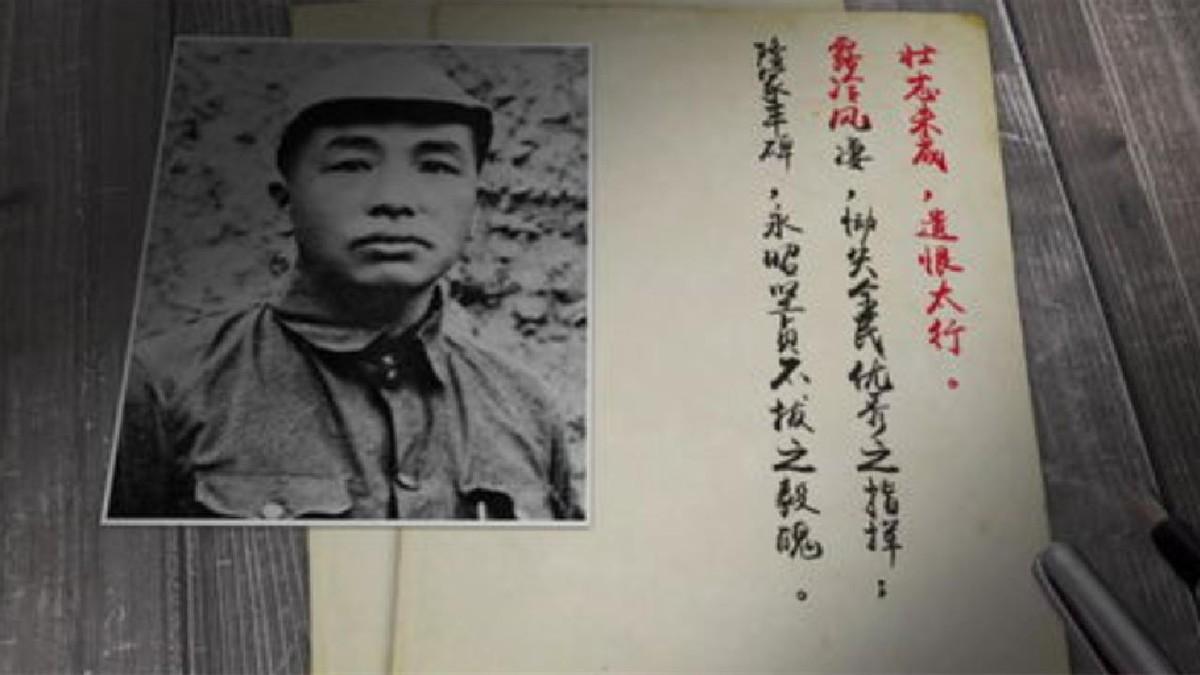

彭老总落难后,一开国少将动手打了他两巴掌,后来是如何处理的? “1959年8月3日下午,你居然当众动手?”会场外的走廊里,一位警卫压低声音对李钟奇惊呼。短暂沉默后,只听李冷冷回了一句:“我憋了太久。” 当年的庐山阴雨连绵,空气里都是紧绷的火药味。批判浪潮将彭德怀推向风口浪尖,会场内外议论纷纷。散会后,彭德怀靠着楼梯拐角抽支闷烟,神情憔悴。就在这时,李钟奇快步冲来,双掌挥出,清脆声在空旷的过道里格外刺耳。目击者怔住,不敢吭声。 两巴掌不只是冲动,更是情绪堆积的出口。李钟奇1913年出生于辽宁铁岭,早年读东北陆军讲武堂。20岁不到,他已率不足百人夜袭侵华日军,硬是拿下一座据点。那场血战让他在白山黑水间打出了名号,也让他迅速与中共地下组织接上了线。1936年,他带队南下,编入红一方面军,随后在长征尾声中啃下雪山草地的苦头。 此后十余年里,他几乎把全部青春丢在前线,荣获开国少将时,身上累积的刀疤有十三道之多。彭德怀对他的战功并不陌生。抗美援朝归国后,彭德怀主抓部队院校体系改革,军教局成了重点单位。新中国初立,部队里个人本位和教条空气确实浓厚,彭德怀认定不整顿不行,于是多次点名批评该局风气,顺带把主管计划调度的李钟奇调往外地。 李心里憋屈。临行前夜,他自语:“论出生入死,我差哪点?”工作地点一换,他觉得前途突然悬空。早期同行的兄弟升迁在望,而自己却像被迫离席。怨气没处撒,只能压在胸口。 1958年底,军委人事调整,他又被抽回北京,担任原职副部长。可此时台面风向已悄然逆转——庐山会议批判初起,他发现昔日高山般的国防部长在众目之下迅速矮化。一旦情绪、时机与氛围全对上,悲剧便不难发生。 那两巴掌挥出后,走廊里寂静得能听见雨水滴落窗台。彭德怀仅仅抬头瞥了他一眼,没有任何辩解,只是把烟头摁灭在掌心。警卫员冲上去拦住李钟奇,几位干部也匆忙把双方分开。当晚,军委值班室立了简短记录:李某“情绪过激,言行失范”,没细究。 可别看当下风平浪静,暗流却在悄悄搅动。北京卫戍区司令员吴忠很快接到口头通报。吴当晚拉着李钟奇谈话,第一句是:“脸上打的是元帅,实际上打的是军纪。”吴忠提出严厉批评,并起草通报,分发相关单位。就处理力度而言,这份通报属“轻描淡写”,既没记过也没撤职,但文件落款的“对军队形象造成不良影响”八个字,像钉子一样钉在李的卷宗上。 结果是,他的仕途从此停滞。1960年后,少将群体里陆续有人升级到中将,李钟奇却原地踏步。人事处给出的理由很简单:“有严重群众意见。”这八个字不起眼,却让升迁审批卡了三回。 更棘手的是,打人事件把他脾气冲、心胸狭的标签钉死。其后十余年,每逢选拔要害岗位,档案室里总能翻出那份通报。老同事背后议论:“今天他敢揍国防部长,明天换人倒霉也说不准。”这种顾虑像隐形墙,把他困在原位。 彭德怀的遭遇则更为沉重。1965年6月,他被转往四川,一住几年,最终病逝,直到1980年代才获得彻底平反。对那两巴掌,他从未公开提及。一次谈及往事,只淡淡说过:“抓军纪,不是针对个人。”再无多言。 如果把这桩小插曲装进更大的时代镜头,会发现它不过是集体心理失衡的缩影。群体狂热来临时,正常的职业伦理、作战情谊、同志情感都会被压到最底层,个体只要随波逐流,就能瞬间把责任推给“形势需要”。可当浪潮退去,留下的往往是尴尬与悔意。 遗憾的是,李钟奇并没等到大规模纠偏。1978年军衔制恢复讨论时,他已进入离休序列,错过补授机会。那年年底,他在家中对友人苦笑:“年轻时拿命拼,晚年却败在两巴掌。”字句间再无往日的豪气,只剩无奈。 军史档案里,这件事常被作为军纪教育的反面教材。教官总结教训时往往强调三点——情绪失控在军队是禁区,落井下石不可取,组织程序才是唯一合法途径。说得再朴素些,就是别让一时痛快毁了几十年战场上积攒的声誉。 武人最讲担当,却也最怕昏了头。李钟奇的“一拳一掌”让他失掉了本该属于自己的未来。而彭德怀,这位脾气拗、胸怀坦的老帅,没来得及见证自己终被理解的那一天。时代锋利,个人渺小,或许正因如此,人们才会对戾气与冲动格外警惕。 这段往事看似只关于两个人,其实映照出人性的明暗和制度的张力。李钟奇错在情绪,组织错在失衡,环境错在纵容。至于代价,时间替他们结了账——一个错失晋级,一个蒙冤离世,都是血淋淋的结果。嚼碎这段记录,再慢慢咽下去,会发现它比任何教条都更能刺痛人心,也更能提醒后来者:军令如山,做人也一样。