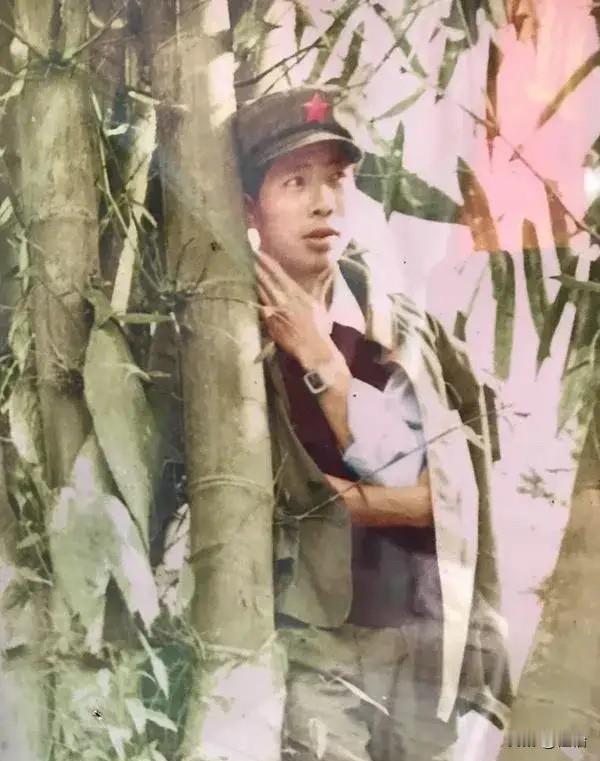

1984年,一战士壮烈牺牲,其新婚20天妻子拒绝改嫁,坚持生下遗腹子,35年后,妻子带着儿子来为丈夫扫墓,她不停的对着墓碑大声哭喊:“儿子我给你养大了,你起来看看啊。” 南疆烈士陶荣华的妻子这一哭,让烈士陵园的松柏都跟着发颤,那年她才22岁,红盖头还没焐热乎,丈夫就揣着“三等功”的喜报倒在了老山前线。 她叫陈月琴,和陶荣华是一个村的。媒人提亲时,她只远远见过这个穿军装的后生一次——他帮邻居抬水缸,脊梁挺得笔直,额角的汗珠砸在青石板上,溅起细小的水花。见面那天,陶荣华攥着军帽,手心全是汗,憋了半天说:“我是个兵,说不定哪天就……”她没等他说完,红着脸递过一双纳好的鞋垫:“我知道,我等你。” 1984年春,他们办了婚礼。婚房是借的村西头的老屋,墙上贴着的“囍”字还是陈月琴自己剪的。陶荣华归队前一晚,把三等功奖章塞给她:“等我回来,给你挣个更大的。”她摸着奖章上的棱角,没敢抬头——她怕眼泪掉下来,让他分心。谁能想到,这竟是最后一面。 那年夏天,部队的人进村时,陈月琴正在院子里晒麦子。穿军装的同志站在麦垛前,喉结动了半天,才说出“陶荣华同志牺牲了”。她手里的木锨“哐当”掉在地上,麦粒滚了一地,像撒了把碎银子,可她眼里,天已经黑了。 村里人都劝她:“月琴,你还年轻,路还长。”有说媒的踏破了门槛,甚至有人说“带着肚子改嫁,对方也能帮衬”。她把自己关在屋里三天,第四天出来时,眼睛肿得像桃,却把陶荣华的军装熨得笔挺,叠在床头:“我肚子里是他的根,这婚,我不改。” 怀孕那十个月,难啊。村里的妇人都说她傻,挺着肚子去田里割稻子,腰弯到快贴地,汗水顺着裤腿往下淌,在泥里踩出一个个湿痕。有次孕吐得厉害,她趴在灶台边干呕,看见锅里煮着的红薯,突然想起陶荣华说过“最爱吃你蒸的红薯”,眼泪“唰”地就下来了。 可摸着肚子里轻轻的胎动,她又咬着牙站起来——这是陶荣华的孩子,是他留在这世上的念想。 儿子陶念华出生那天,正赶上降温。接生婆说“是个小子,嗓门亮”,陈月琴望着襁褓里皱巴巴的小脸,突然笑了——那眉眼,像极了陶荣华。她给孩子喂奶时,总在他耳边念叨:“你爹是英雄,你以后也要像他。” 念华长到五岁,看见别的孩子骑在爸爸脖子上,拽着陈月琴的衣角问:“我爹呢?”她没说“牺牲”,只指着墙上的军装照:“你爹在很远的地方站岗,保护我们呢。”后来念华上学,课本里讲到老山战役,老师指着一张模糊的战士合影:“这里面就有我们村的陶荣华烈士。” 那天放学,念华跑回家,举着课本喊:“娘,我看见爹了!”陈月琴摸着照片上那个模糊的身影,手指抖得厉害。 日子苦吗?真苦。她去砖窑厂搬过砖,手掌磨出的茧子比铜钱还厚;冬天去河里洗衣服,冰水冻得指关节又红又肿。可每次领到抚恤金,她都一分不少存起来,说要给念华攒学费。 有次念华半夜发烧,她背着孩子走了十几里夜路去卫生院,鞋跟掉了一只,光着脚踩在石子路上,血珠子印在地上,像一串歪歪扭扭的星子。她咬着牙没哭,心里只有一个念头:不能让荣华的孩子有半点差池。 念华考上大学那年,拿着录取通知书去给陶荣华扫墓。陈月琴站在墓碑旁,看着儿子挺拔的背影,突然发现他走路的样子,和当年帮邻居抬水缸的陶荣华,一模一样。 2019年清明,35年了。陈月琴的头发已经白了大半,念华也成了家,带着媳妇和孙子一起来了。她摸着墓碑上“陶荣华”三个字,指尖的温度好像能透过石碑传过去。哭喊声里,有委屈,有骄傲,更多的是一种跨越了三十五年的交代——她守住了承诺,把他们的根养得笔直。 有人说她太傻,守着一个念想过了一辈子。可她不这么觉得。那些难熬的夜晚,是陶荣华的军装给了她暖意;那些撑不下去的时刻,是孩子身上的奶香给了她力气。她守的哪里只是一个人,是一个兵对家国的忠,是一个女人对爱情的信。 如今的念华在县里的武装部工作,每次给新兵讲课,都会说起父亲的故事。他说:“我娘总告诉我,你爹没走远,他就在看着我们好好活。” 你说,这样的坚守,是不是比任何誓言都动人?那些牺牲在远方的烈士,他们的家人用一生书写的等待,是不是另一种形式的冲锋? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

苗苗叉烧肉

敬礼!