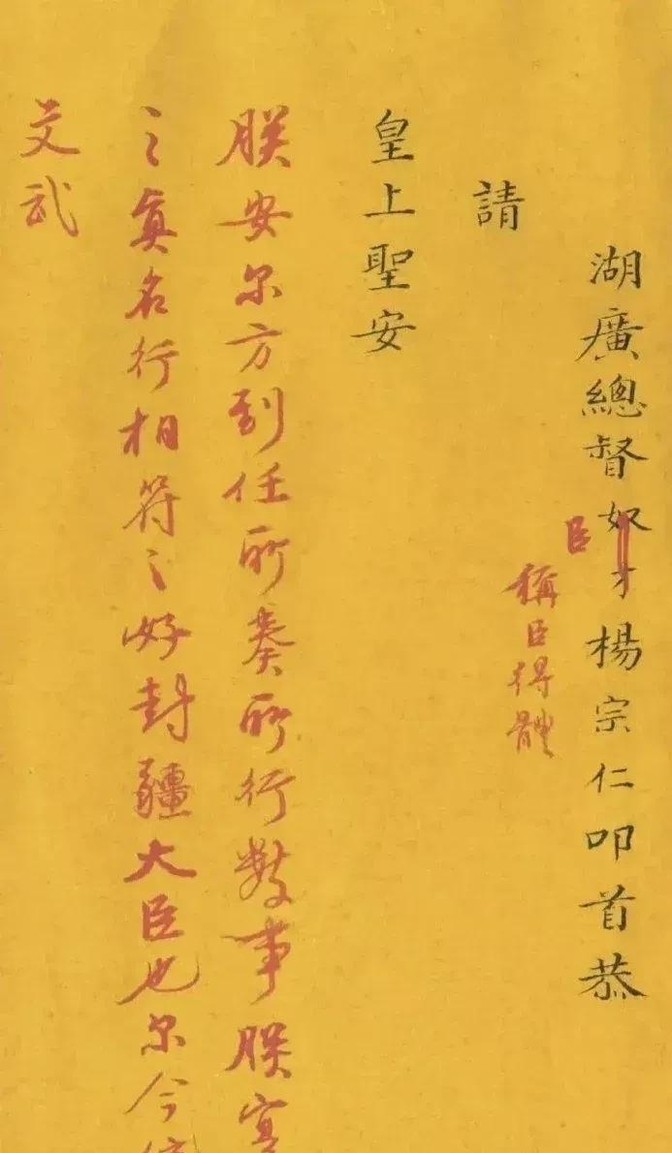

1691年,容貌出众但身份卑微的宋氏,被选为了雍正的试婚格格,作为四阿哥府上的第一位女主人,成为了雍正的男女情事的启蒙导师,先后为16岁的雍正诞下两个女儿,但她至死只是嫔位,未曾晋升。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 江南的雨季还未结束,一位十五岁的少女就这样被送入了四阿哥府邸,她是宋氏,一个汉军旗六品主事之女,生得清秀温婉,却难掩内心忐忑,那日府中下人们都说,这位新来的姑娘皮肤白皙,眉眼如画,只是身份太轻,轻得像一片江南的雨丝。 入府的第一晚,宋氏攥着衣角坐在床沿,烛火把她的影子投在帐上,像株怯生生的兰草。门“吱呀”开了,少年四阿哥走进来,玄色常服上还沾着书卷气。他比她大一岁,眉眼间已有了后来的冷峻,只是此刻望着她,眼里带着点少年人的局促。 “你……”他刚开口,宋氏“腾”地站起来,福了个标准的礼,声音细得像蚊子哼:“奴婢宋氏,见过阿哥。” 那晚的事,后来她只记得帐外的雨声,和少年人笨拙的动作。她是来教他的,却比他更慌张,手指被他攥得发疼时,她偷偷抬眼,看见他耳尖红得像熟透的樱桃。 日子就这么过起来。她成了府里名义上的“女主人”,却连管家的权力都挨不着边。每日天不亮就起来,伺候四阿哥读书,给他研墨时,总忍不住看他握笔的手,骨节分明,写出来的字力透纸背。 他偶尔会问她江南的事。她说雨打芭蕉的声音,说巷子里卖桂花糕的吆喝,说她爹书房里那盆总也养不活的文竹。他听着,嘴角会牵起一点笑意,那笑意像初春的阳光,能让她暖上一整天。 1694年,她生下第一个女儿。产房里血腥味混着草药味,她疼得快晕过去,听见稳婆报“是位小格格”,突然就松了口气。四阿哥来看她,站在床边看了眼襁褓,说了句“好”,就转身去处理府里的事了。 她抱着小小的婴孩,心里有点空。她以为生了孩子,身份总能重些,可下人们看她的眼神,还是带着点“汉军旗出身”的轻慢。 三年后,第二个女儿降生。这次四阿哥刚从宫里回来,一身疲惫,只在摇篮边站了片刻,就被管事太监叫走了。那时府里已经有了侧福晋李氏,家世比她显赫,刚生下儿子弘时。 宋氏开始做桂花糕,按江南的法子,放些蜜渍的青梅。做好了让小厨房给四阿哥送去,大多时候是原封不动地送回来,偶尔有一次,碗底剩了块碎屑,她能高兴半天。 她教女儿唱江南的童谣,“摇啊摇,摇到外婆桥”。女儿学得奶声奶气,她听着听着就掉眼泪。她想家了,想江南的雨,想那个总骂她“笨手笨脚”的爹,可她知道,这辈子都回不去了。 李氏晋了侧福晋,年羹尧的妹妹年氏进府后,更是宠冠后院。她们穿金戴银,陪四阿哥出席各种宴席,而宋氏,大多时候只在自己的小院里,做针线活,等女儿放学回来。 有一回,四阿哥得了场风寒,她熬了整夜的姜汤,想亲自送去。走到院门口,看见年氏正扶着他的胳膊,低声说着什么,他听得认真,还抬手替她拢了拢披风。宋氏默默转身,姜汤凉了,她的心也跟着凉了。 1722年,四阿哥成了雍正皇帝。她被封为“懋嫔”,住在东六宫的一隅。宫殿不大,却比在王府时更冷清。两个女儿早夭了,一个三岁,一个五岁,她连她们的墓碑都没能去看一眼,宫里的规矩,不允许。 她偶尔会想起刚入府的那年,少年四阿哥在雨夜里,笨拙地给她披上衣裳。那时他还不是冷面君王,她也不是困在深宫的孤嫔。 1733年,宋氏病重。弥留之际,她看见雍正来了。他穿着明黄色的龙袍,站在床前,脸上没什么表情。她想说话,喉咙里却像堵着棉花。 他突然开口,声音很轻:“你做的桂花糕,朕还记得。” 她笑了,眼泪顺着眼角滑进鬓角。原来他还记得。 她死后,雍正按嫔位礼制安葬了她,没追封,没谥号,就像她的一生,安安静静来,安安静静去。 后来有人说,宋氏命薄,陪了雍正四十多年,只落个嫔位。可谁又知道,在那个看重家世、讲究嫡庶的年代,一个汉军旗的试婚格格,能平安活到最后,或许已经是侥幸。 她是他的启蒙者,是他少年时的伴,却终究抵不过“出身”二字。就像江南的雨丝,落在皇家的琉璃瓦上,悄无声息,留不下一点痕迹。 (据《清史稿·后妃传》《清世宗实录》整理)